4. 推し活消費(社会的消費)でウェルビーイングになるのか?

推し活消費とウェルビーイングについて説明するにあたり、まず寄付とウェルビーイングの関係からひも解いていく。

寄付が幸福感に与えるポジティブな効果については、すでにさまざまな研究結果が蓄積されており、寄付者は非寄付者に比べて、幸福感が高い傾向にあることが知られている。実際に、ウェルビーイング分科会/ファイナンシャル・ウェルビーイング分科会にて2025年1月に行ったアンケート調査でも同様の傾向が見られた。

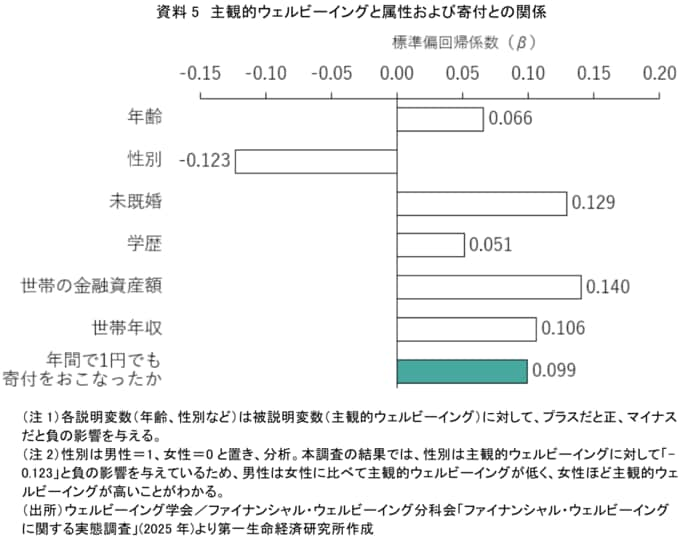

資料5は、主観的ウェルビーイングを被説明変数とし、年間で1円でも寄付をおこなったかどうか、および主観的ウェルビーイングに影響を与え得る年齢、性別、未既婚、学歴、世帯年収等の属性を説明変数とし、重回帰分析を実施した場合の標準偏回帰係数(β)を示している。各説明変数の標準偏回帰係数を計算することで、元の説明変数の基準を揃えて、被説明変数に対する説明変数の影響度の大きさを比較できる。今回の調査から、年間で1円でも寄付をすること(β=0.099)が、主観的ウェルビーイングに世帯年収(β=0.106)と同程度の影響を与えていることがわかった。

前章でも述べた通り、推し活消費は他者のための消費活動であり、寄付と同様、主観的ウェルビーイングに影響を与え得ると考えられる。寄付者は自分の寄付が受益者の人生に与えた変化を把握することによって幸せを感じることを示した研究もあり、「自分が支払ったお金により、推しがより活躍する姿を見ること」が支援者の幸福につながると考えられる。実際に介護施設利用者の生きがい形成のために「推し活」、「応援活動」を勧めている事例もあり、「推し活」を通して仲間との一体感を覚えたり、「推し」が頑張っている姿が自身のモチベーションに繋がったりなど、多くのメリットを生み出しているという。

収入や資産には限りがあり、お金は有限で貴重な資源である。「推し」を見つけ、自分にとって高い価値(満足感や効果)が得られる使い方を模索してはいかがだろうか。

(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 総合調査部 副主任研究員 髙宮 咲妃)

※なお、記事内の「図表」に関わる文面は掲載の都合上あらかじめ削除させていただいております。ご了承ください。