令和時代の介護と相続

「高齢で身体機能が低下しても、家族に迷惑をかけたくない」。

2023年(令和5年) 9月にMUFG相続研究所が実施した意識調査では約8割の方が「そう思う」と答えています。

一方で、「家族以外の人の世話にはなりたくない」は約3割、「介護施設には入りたくない」は約4割の方が、「そう思う」という結果でした。

つまり、なるべく他の人の支援を受けることなく、自立した生活を送りたいということだと思います。ただし、統計からは年齢を重ねるほど要支援・要介護の認定率は上昇し、85歳以上になると、約6割の方が認定されています。

そこで今回は、介護と相続について考えてみましょう。

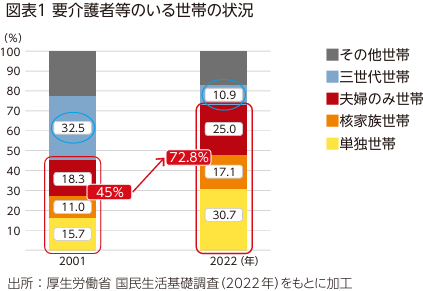

要介護者等がいる世帯の構成割合の推移を見ると約20年間で、三世代世帯が32.5%から10.9 %に減少している一方、単独世帯・核家族世帯・夫婦のみ世帯が合計で45%から72.8%へと大幅に増加しています。

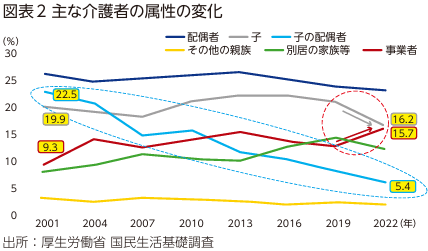

次に在宅介護における主な介護者(介護をしている方)の属性の変化を見ると2001年では、主な介護者は介護を受けている人の同居のご家族( 具体的には配偶者、子ども、子どもの配偶者)が合わせて約7割を占めています。

当時の在宅介護では、同居家族による介護が一般的だったことが分かります。それが2022年になると、子どもと子どもの配偶者の比率が減少し、特に、子どもの配偶者は22.5%から5.4%と大幅に減少しています。

子どもの割合はコロナ禍以降減少傾向にあり、その代わりに増加しているのが事業者、いわゆる高齢者サポート事業者等です。このような変化は、ライフスタイルや家族のあり方の多様化を反映した「時代の流れ」とも言えると思います。

さて、このことが相続とどのような関係があるのでしょうか。