3. 「寄付」は進まないのになぜ「推し活消費」は増加するのか

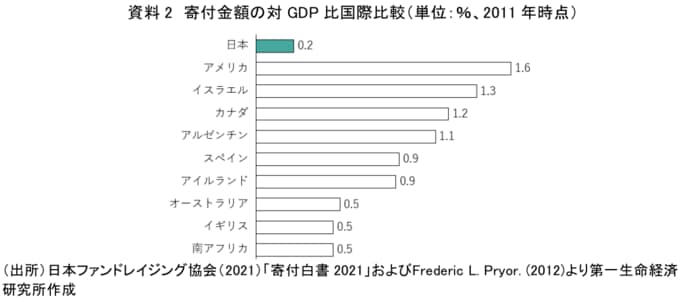

日本の寄付金額の対GDP比は、米・英などの先進国はもとより、新興国と比べても格段に小さい。これには宗教的な背景(寄付を義務づけるような教え)や、日本は社会保障制度が比較的充実しており、困窮者は国や自治体がある程度助けるべきという考えがあること、税制上のメリットが少ないことなど、様々な要素が複合的に影響していると考えられる。

このように、日本において寄付が進まないにも関わらず、推し活消費はなぜ増加しているのか。行動経済学の観点から、人は寄付する際に寄付をしたことによる「満足感」が「実際に支払うコスト」よりも大きければ寄付をし、小さければ寄付をしない、というように、満足感と費用を天秤にかけると言われている。

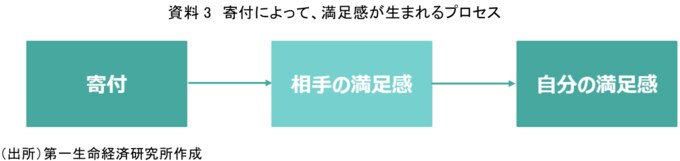

この寄付をしたことによる満足感のなかで最も代表的な満足感として知られているのが「利他性」からくる満足感だ。相手が喜んだり、相手の状態が良くなったりと、相手の満足感が高まると自分自身も満足感を感じるというプロセスである。

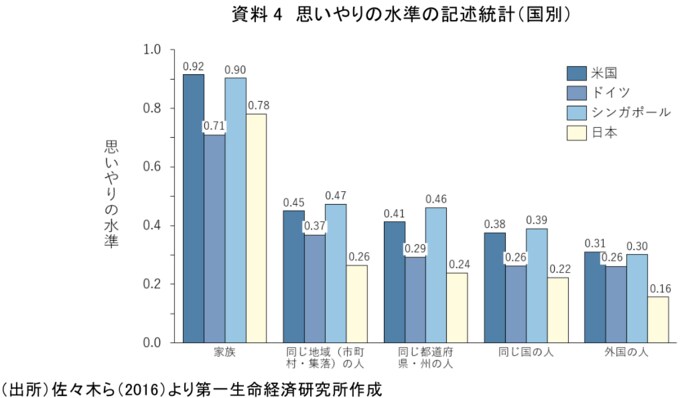

このプロセスを元に、寄付が進まない理由、推し活消費が増えている理由を考えてみる。一つは、そもそも日本人は疎遠な対象には利他的ではないということだ。こういった利他性を国際比較したデータを紹介する。資料4は、米国、ドイツ、シンガポール、日本の思いやりの水準(他者のためなら、自分の利益をどれだけ犠牲にできるかを数値化したもの)を比較したグラフである。日本人が見知らぬ外国人に対して抱く思いやりの水準は0.16と、家族に対するものが0.72に対して約5分の1であり、アメリカ等の諸外国と比較しても低い水準であることがわかる。

一方、推し活消費については、配信者や有名人のライブ配信でリアルタイムにコメントを送れる機能の活用や、アニメキャラのキーホルダー、Tシャツ等、推しをモチーフにしたグッズを身に付けることを通じて、いわゆる社会貢献活動を行う団体への寄付と比較して支援する対象が身近な存在のため利他性が育まれやすいと考えられる。

寄付が進まないもう一つの理由としては、寄付をした後の相手(寄付先)の満足感が見えにくい点だ。また、支援者が満足感を感じるのは、寄付をしたその時点ではなく、寄付金が課題解決に役立った将来の時点である、という時間差の問題も指摘されている。配信時の投げ銭等の推し活消費は対照的に、目の前で「配信者(相手)の満足感」が感じられることによって、自分の満足感につながりやすい、つまり「推し活消費(寄付)」につながりやすいものと思われる。