▼在宅死割合の増加:

次に、死亡場所の構成比において在宅死の割合が高まる理由を社会環境変化の観点から検討する。まず厚生労働省「人口動態調査」によると、2015年から2023年までの在宅死の死因構成比には、施設死の死因構成比よりも高い割合で不詳の死・自殺・不慮の事故死が含まれている。また、自宅での病死・老衰には、高齢者向け施設・医療機関での病死・老衰と比べて医療・介護のサポートを満足に享受していないケースが一定程度存在する可能性は否定できない。そこで、介護の視点から在宅死の割合が高まる理由を検討するにあたって、在宅死を大きく「在宅看取り死」と「孤独死」に分類し、それぞれが在宅死者数増加にどの程度寄与しているのかを分析したうえで、考察を進める。

警察庁は2024年の警察取扱死体のうち独居で在宅死をした者の数を約7.6万人と公表している。2023年の在宅死者数は上に示した図表のとおり約27万人であり、在宅死には「孤独死」が一定程度含まれると示唆される。

では、「孤独死」は死亡場所の構成比における在宅死の割合上昇にどの程度影響しているのだろうか。「孤独死」に関する全国的な経年推移を示す公的資料は存在せず、在宅死の割合増加に「孤独死」が与えた全国的な影響を確認することは難しい。ただし、東京都監察医務院は同院取扱死体のうち在宅死をした者の数(独居・非独居を問わない)を年ごとに公表している。そこで、この数を東京都における「孤独死」者数と定義し、厚生労働省「人口動態統計」の東京都在宅死者数も踏まえて「孤独死者数」と「在宅看取り死者数」をそれぞれ整理してみた。

東京都の「孤独死者数」は2013年の7,440人が2021年に8,691人まで増加した(増加数1,251人)。一方、「在宅看取り死者数」は2013年の1万1,053人が、2021年に2万1,587人まで増えた(増加数10,534人)。2013年から2021年までの在宅死者数の増加(11,785人)に対する「在宅看取り死者数」増加(10,534人)の寄与率は、89.3%と算出される。言い換えると、在宅死者数の増加要因は、約9割が「在宅看取り死者数」の増加であると分析できる。在宅死者数の増加傾向は、在宅看取りが広がりをみせているためであると示唆されるだろう。

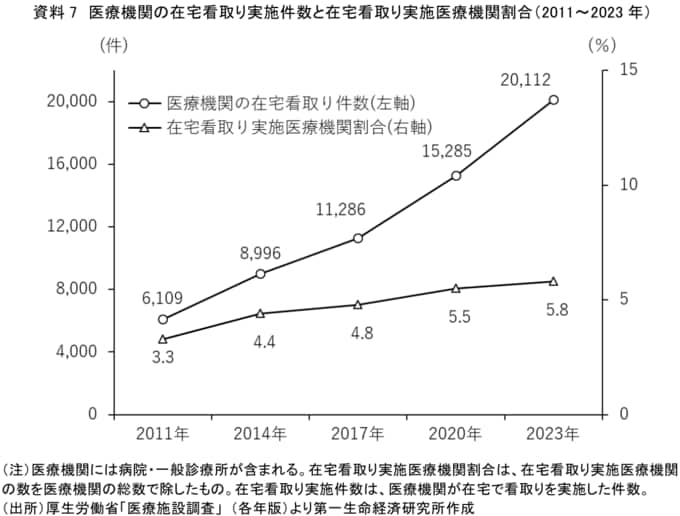

これを踏まえて、死亡場所の構成比において在宅死の割合が高まる理由については、在宅看取りの増加という視点で検討していく。社会環境変化の観点から考えると、まず、在宅医療提供体制の整備が進んでいることは在宅看取り増加理由の1つだろう。2006年度の医療保険制度改正では在宅療養支援診療所制度が創設され、在宅療養が制度化された。これ以降、機能強化型在宅療養支援診療所・病院の数は経年的に増加している。また、厚生労働省「医療施設調査」によると、在宅看取りを実施している医療機関の割合も経年的に上昇しており、医療機関による在宅看取り実施件数も経年的に増加している。在宅療養を支える医療機関の増加が、在宅での終末期ケア・看取りを現実的な選択肢として確立させている。

医療・介護の連携が地域差はあれど進んできており、在宅看取り体制が充実してきていることも在宅看取り増加理由の1つだろう。在宅医療・在宅介護の連携については、厚生労働省が2011年から推進事業として実施している。2014年の介護保険法改正では市町村が実施主体である地域支援事業に「在宅医療・介護連携推進事業」が位置付けられた。飯島ら(2016)は2016年時点で「地域包括ケアシステム構築を各自治体において展開することが国の方針として定められ、在宅医療自体もかなり底上げされ、在宅医療介護連携推進も数年前よりも各地域で進捗を遂げていることは間違いない」と評している。

2020年の介護保険法改正では「切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築」を掲げて在宅看取り体制のさらなる強化が図られることとなった。2021年度の介護報酬改定では訪問介護のいわゆる「2時間ルール」が看取り期の訪問時に適用外となっている。また、介護保険における訪問看護のターミナルケア加算は2024年度の介護報酬改定で引き上げられている。

先行研究によると、在宅サービス資源が豊かな地域は病院死亡割合が低く、在宅サービス資源が不十分な地域は病院死亡割合が高いことが示唆されている(定村ら,2005)。訪問看護・訪問介護事業者数は介護保険制度の創設以降、増加傾向となっており、在宅サービスの資源は、地域差はあれど経年的に充実してきている状況が窺える。制度的な枠組みの変更・サービス基盤の強化などによって、在宅看取り体制が進展してきていることは考えられそうだ。