▼病院死割合の減少:

ここまで死亡場所の構成比において2010年頃から施設死・在宅死の割合が増加する理由について確認してきたが、表裏である病院死の割合減少についても検討する。佐々木(2023)は2020年頃にかけて死亡者数が急増した状況などを踏まえて「これまで増加し続ける死亡者を受け入れてきたのは病院であった」が、「病床数はこれ以上増えず、また、病床の機能分化も進められ、看取りを目的とした入院も難しくなってきた」と指摘している。ここでは主に「病床の機能分化」「病床数がこれ以上増えないこと」について社会環境変化の観点から考える。

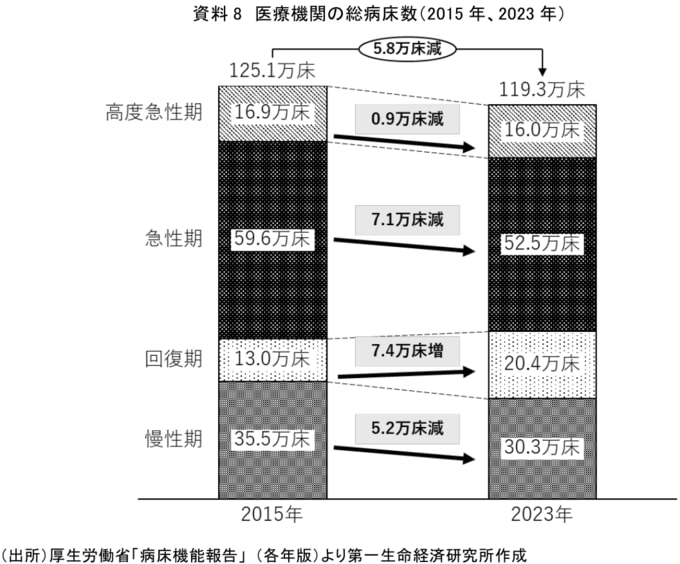

厚生労働省は2006年の医療保険制度改革で「医療費適正化計画等による医療費適正化の総合的推進」を柱として以降、療養病床を介護老人保健施設などの高齢者向け施設に転換する動きを進めてきた。「第一期医療費適正化計画(2008~2012年度)」では、「慢性期段階では、主に療養病床のうち介護的なケアを主として必要とする高齢者が入院する病床を介護保険施設などに転換することにより、医療機関における入院期間の短縮を図る」と示された。2008年度の診療報酬改定では後期高齢者退院調整加算や退院時共同指導料などが創設され、退院調整を評価する体制が構築された。第二期以降の医療費適正化計画においても地域医療構想の実現を推進するなど病床機能の分化に関する計画が進展しており、医療機関への平均入院日数は確かに短縮されている。また、厚生労働省「病床機能報告」によると、全国の医療機関の総病床数は2015年の125.1床から2023年の119.3床まで減少している。内訳をみると、高度急性期・急性期病床とともに慢性期病床が減少していると分かる。

石崎(2016)は死亡前1年間の各月ごとの療養場所を把握する研究において、性別・年齢階級にかかわらず1~3割が療養場所を移動することを指摘している。特に、医療機関から高齢者向け施設・自宅への移動は死亡4か月前から死亡月にかけて増加すると示している。これは、医療機関が担っている終末期ケアの一部が高齢者向け施設・自宅に分散している可能性を示唆している。慢性期病床の機能が高齢者施設や在宅医療などに転換してきた中で、終末期ケアを行う場所の変化(医療機関から高齢者向け施設・自宅への変化)が経年的に促進されたことで、病院死の割合が減少した可能性は考えられそうだ。なお、この場合、前述した施設・在宅での看取り体制の拡充が病院死の割合が減少に関連する可能性は大いにあるだろう。

小括

ここまで、2010年頃以降の日本における死亡場所の割合変化について、特に社会環境変化という観点で、主に介護の視点から考察してきた。施設死・在宅死ともに、これを支える看取り体制の充実などが割合増加の理由の1つであると指摘できる。また、検討の中で在宅死の割合増加には孤独死よりも看取り在宅死の影響が大きいことが示唆された。

続稿では死亡場所の構成比の変化に「社会環境」とともに作用する「国民意識」にも焦点をあてる。まず施設死・在宅死への国民期待の程度を確認し、「最期の居場所」の割合が今後どのように変化していくのか、その展望を考察する。そして「多死時代」に高齢者向け施設や自宅で最期を迎えるうえで重要性が高まる「看取り介護」に必要な視点などについて私見を加えたい。

※記事内の注記については掲載の都合上あらかじめ削除させていただいております。ご了承ください。

(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 総合調査部 副主任研究員 須藤智也)