「使えないはずのSNS」を、なぜ小学生は使っているのか?

では、なぜ小学生はこのような発信型SNSを利用していないのだろうか。

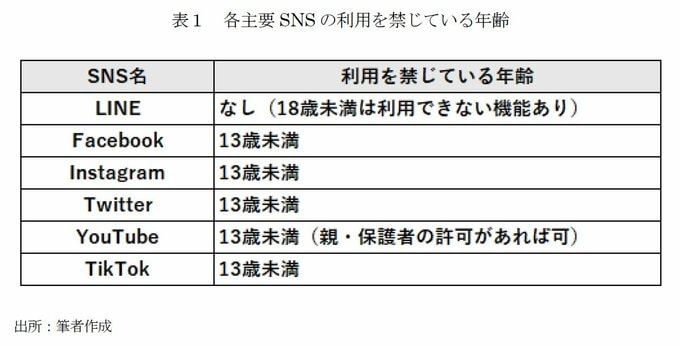

この背景には、年齢制限の存在がある。InstagramやTikTok、Xといった主要SNSは、いずれも13歳以上を利用条件としており、小学生が正規にアカウントを作成することはできないからだ。

そのため、彼らの主な情報源は、年齢制限が比較的緩やかで視聴中心のYouTubeのようなメディアに自然と偏っていく傾向がある。

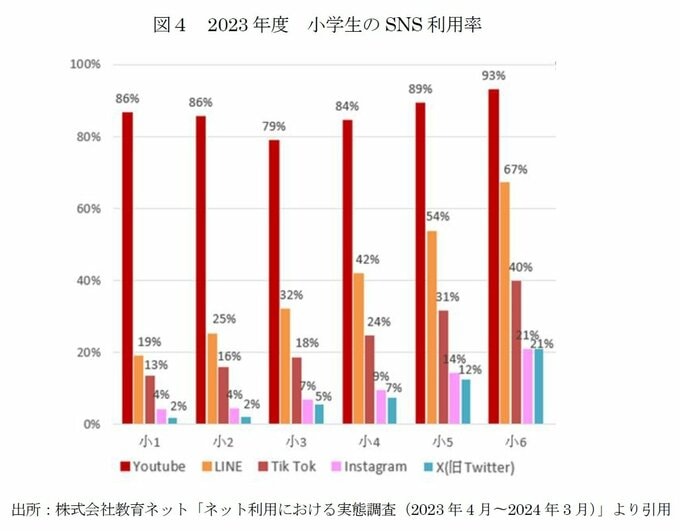

しかし、前述の総務省や株式会社教育ネットの調査が示すように、実際には一部の小学生が、本来は年齢制限により使用が認められていないSNSを利用している実態がある。

たとえば、株式会社教育ネットの調査の小学6年生における発信型SNSの利用率を見ると、TikTokが40%、InstagramとXがいずれも21%に達している。

本来であれば13歳未満はアカウントを作成できないはずのこれらのプラットフォームを、なぜ小学生が使用できてしまっているのか。

いくつかその要因を考えてみた。

ひとつは、親のスマートフォンを借りて閲覧する、あるいは保護者のアカウントを使ってログインするといった“間接的な利用”のケースである。

とくにTikTokは小学生の関心も高く、親の管理のもとで視聴している子どもも少なくない。

次に、年齢を偽って登録しているケースである。

多くのSNSでは、生年月日の入力によって年齢制限を設けてはいるものの、厳密な本人確認までは行われていない。

そのため、仮に10歳であっても、自分を16歳と偽ってアカウントを作成することは技術的には可能である。興味があれば、実際の年齢を満たしていなくとも、登録の方法を自分で調べたり、身近な友人や兄姉から教わってアカウントを作る──という行動は、いまや決して珍しいことではない。

さらに、家庭ごとの“親のリテラシー差”も少なからず影響している。

「フィルターをかける」「親の目の届く場所でしか使わせない」「使用時間を制限する」といった明確なルールを設ける家庭や「スマートフォンの使用を一切禁止している」といった厳格な対応を取る家庭もある。

通わせる学校によってはスマホを禁止している学校も存在する。

その一方で、「スマホを使う上でのルールを設けていない」「ノンフィルターで好きなだけ使わせる」という家庭も存在する。

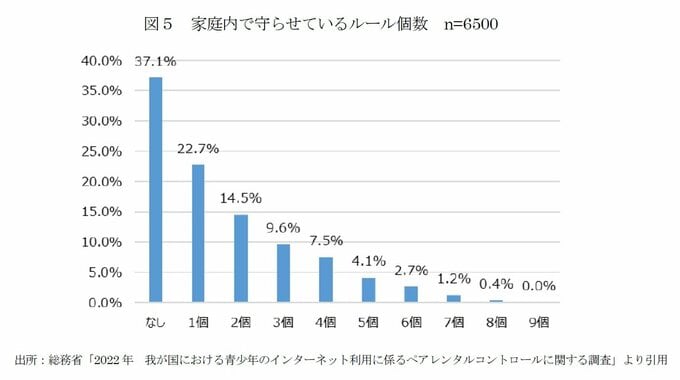

総務省の「2022年 我が国における青少年のインターネット利用に係るペアレンタルコントロールに関する調査」よると、スマートフォンの利用に関する家庭内ルールが1つもない家庭が37.1%にも上る。

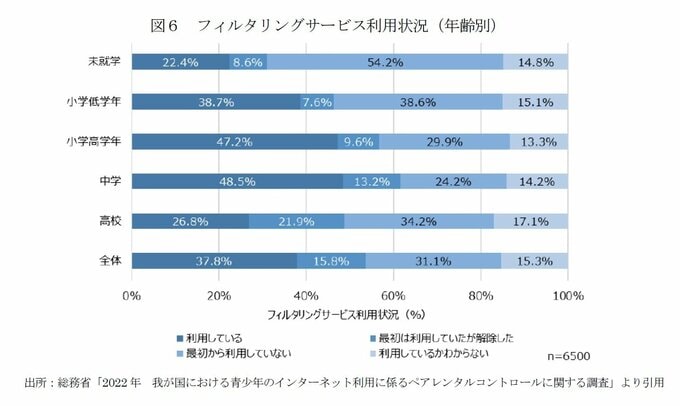

また、インターネット利用時に有害なウェブサイトやアプリケーションへのアクセスを制限する「フィルタリングサービス」の利用率をみると、未就学児で22.4%、小学低学年で38.7%、小学高学年で47.2%となっている。

未就学児においては、親と共用の利用が多い事が、利用率が低い要因として考えられる。

実際に同調査のスマートフォン利用形態をみると、自分専用のスマホを所有・利用している割合は、未就学では26.4%程度である。

しかし、小学低学年で52.8%、小学高学年で71.5%と、所有率も半数を超える中で、小学低学年で6割、小学高学年で約半数は、フィルタリングの制限なしにスマホを使用していることも明らかになった。

ただ、フィルタリングを利用している家庭においても、YouTubeなどで公開されているフィルタリング回避方法の動画を参照したり、友達に抜け穴を教えてもらう者もいる。

実際に、内閣府の「令和2年度青少年のインターネット利用環境実態調査」では、「保護者が設定したパスワードを、保護者の知らないうちに解除したことがある」が 7.9%いたことがわかっている。

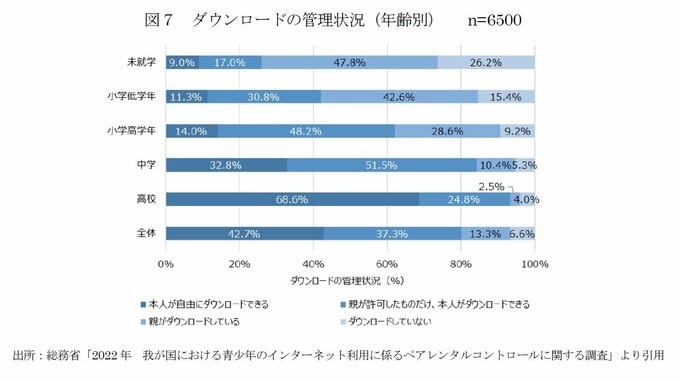

情報接触に限らず、子どものアプリのダウンロードやSNSの利用においても、家庭での差がある。前述した総務省の「2022年 我が国における青少年のインターネット利用に係るペアレンタルコントロールに関する調査」によれば、子どものスマートフォン利用でアプリを「本人が自由にダウンロードできる」と答えた割合は未就学で9.0%、小学低学年で11.3%、小学高学年で14.0%と、1割の小学生が自由にアプリをダウンロードしていることがわかっている。

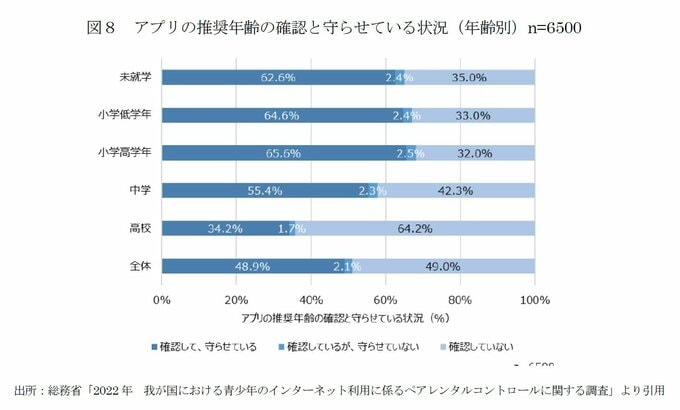

併せて、アプリ・サービスの対象とする年齢や推奨する年齢に関して、「確認しているか、そして確認したものは守らせているか」を聞いているが、未就学~小学生であっても、保護者の32.0~35.0%はアプリ・サービスの対象年齢・推奨年齢を事前に確認していないようだ。

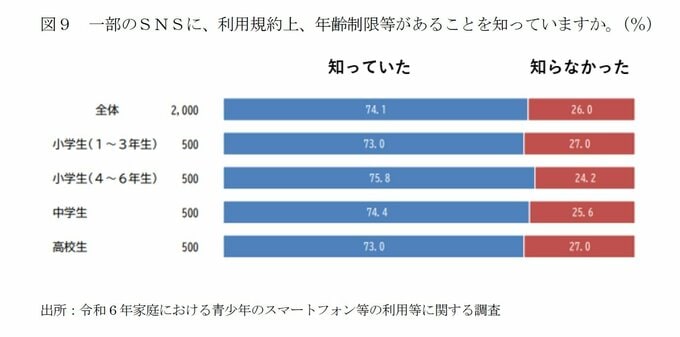

また東京都が行った「令和6年家庭における青少年のスマートフォン等の利用等に関する調査」によると、約3割の保護者がそもそもSNSに年齢制限があることを「知らなかった」と回答しているなど、監督者の子供のスマートフォン利用に関する関心度が、子どもたちに自由な情報探索環境を与えてしまっているともいえる。

このような、子どものスマートフォンが取り巻く諸問題への関心は、保護者のネットリテラシー向上と共に強まるのだろうか。

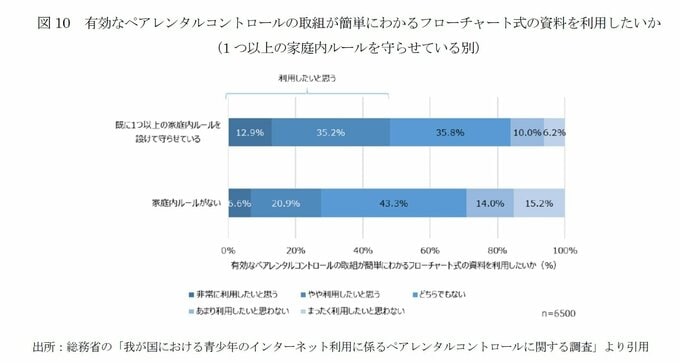

前述した総務省の「我が国における青少年のインターネット利用に係るペアレンタルコントロールに関する調査」では、「お子様の学齢やインターネット利用状況に応じた、有効なペアレンタルコントロールの取り組みが簡単にわかる“フローチャート式の資料”があると仮定した場合、あなたはそれを利用したいと思いますか?」という問いに対し、全体の40.4%の保護者が「利用したい」と回答しており、一定のニーズが存在することが明らかとなった。

子どもの年齢が低いほどその意向が高まる傾向にあり、未就学児の保護者では56.0%が「利用したい」と回答している。

しかし、これは家庭内にすでに独自のルールがあるかどうかによっても傾向に差が見られ、すでに家庭内ルールを運用している保護者の方が、フローチャート資料の利用意向が高いのに対し、ルールが存在しない家庭では利用意向が相対的に低い結果となっている。