情報源はYouTube、α世代にとっての他人との繋がり

まず、α世代(2012年頃~2024年に生まれた層)におけるSNSの使用状況を見てみよう。NTTドコモ モバイル社会研究所が2024年11月に実施した調査によると、SNS(LINE、TikTok、Instagram、X(旧Twitter))の利用率は、小学4~6年生で63%、小学1~3年生で31%だった。

具体的な内訳をみると、低学年(小学1~3年生)ではLINEの利用率が20%と最も高く、次いでTikTokが12%、XとInstagramはいずれも1%にとどまっている。

高学年(小学4~6年生)になると、LINEが61%、TikTokが29%、Instagramが15%、Xが7%といずれも増加傾向を示している。

全体として、小学生のSNS利用は学年が上がるにつれて増加はするものの、メッセージ交換を目的としたLINEの使用が主であることがわかる。

一方で、総務省情報通信政策研究所「令和5年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」によれば、10代の1日あたりのSNS平均利用時間は平日で56分、動画共有サービスの利用時間は1時間52分と、動画コンテンツの方が長時間、消費されている実態も明らかになっている。

また、産業能率大学の小々馬敦教授が2023年に出版した著書『新消費をつくるα世代』では、2022年9月に全国の10~40歳を対象に行われた「情報接触・価値観・消費行動」に関する調査結果が紹介されているが、この調査によれば、α世代が日常的に“自分の意思で”使っているデバイスは、テレビ(88%)が最も多く、次いでゲーム機(73%)、スマートフォン(50%)、タブレット(49%)、PC(24%)の順となっている。

こうしたデバイス環境のもとで、個人アカウントを登録してSNSを利用しているα世代は39%にとどまり、実に61%がSNSを使用していないという結果が明らかになった。

では、SNSをほとんど使っていない彼らは、一体どこから情報を得ているのだろうか。

同書で実施されたα世代へのインタビューによると、もっとも多くの情報源は「友人との会話」であり、次に多かったのがYouTubeであった。

一方、XやInstagramといった発信型SNSについては、「見たことがない」と回答した子どもが6割以上にのぼり、これらのSNSとは距離のある情報環境にいることがわかる。

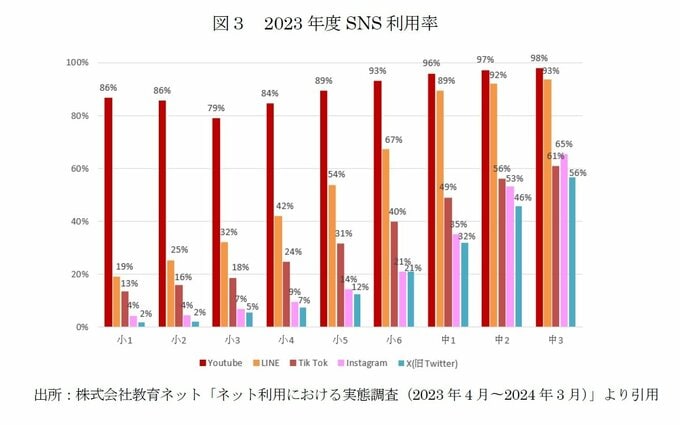

また、株式会社教育ネットが全国の小中学生3万3,294人を対象に実施した「ネット利用における実態調査(2023年4月~2024年3月)」においても、小学生に最も多く使われているSNSはYouTubeであり、次いでLINEの利用率が高いことがわかっている。

このような背景を踏まえると、YouTubeがα世代にとって最も中心的な情報接触メディアとなっていることがわかる。

実際、YouTubeは一般的には「オンライン動画共有プラットフォーム」として分類されるが、その認識は世代によって大きく異なる。

2024年に株式会社ブックリスタが10代~40代の男女600人を対象に実施した「年代別SNSの意識調査」によると、「YouTubeをSNSだと認識している」と答えた割合は、10代で77.1%と圧倒的に高かった。

一方で、20代は31.3%、30代は25.8%、40代は32.3%と、他の世代ではいずれも3割前後にとどまっている。

この結果は、α世代を含む若年層にとって、YouTubeが「他者とつながる場」として機能していることを示唆していると考えられる。動画にコメントを投稿し、さらにそのコメントに対してリアクションがつく――こうした「ゆるやかな双方向性」のやりとりが、彼らにとってはSNS的なつながりとして認識されているのだろう。

一方、中学生になるとSNSの利用の幅が広がり、TikTokやInstagramなど、より発信性の高いプラットフォームの使用率も上昇する傾向が見られる。

前述した、株式会社教育ネットにおいても、世代が上がるにつれてXやTikTok、InstagramなどのSNSの利用率が高まっていることが確認されており、α世代とそれ以上の世代とでは、情報接触のスタイルに明確な違いがあることがうかがえる。

そもそもYouTubeやLINEは“SNS”と分類されることが多いものの、それぞれ特定の利用目的に特化したプラットフォームである。

たとえば、YouTubeは主に動画視聴を目的としたメディア型サービスであり、視聴者は基本的に一方的にコンテンツを「受け取る」立場にある。一方、LINEは、親しい人との非公開かつクローズドなメッセージのやりとりを前提としたコミュニケーションツールである。

これに対し、XやInstagram、TikTokといったプラットフォームは、自ら情報を発信し、それに対する他者の反応を通じてつながりを広げていく「公開型・発信型」のSNSである。

我々が日常的に「情報に遭遇する」体験の多くは、こうした“発信型”SNS上で絶え間なく流れてくる情報を通じたものである。