小学生のおよそ2割がSNS上で“知らない人”とやりとりをしている

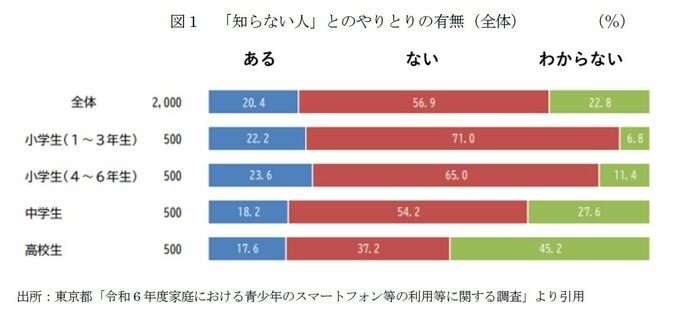

東京都が都内在住の小・中・高校生にスマートフォンなどを持たせている保護者2,000名を対象に実施した「令和6年度 家庭における青少年のスマートフォン等の利用等に関する調査」によると、小学生のおよそ2割がSNS上で“知らない人”とやりとりをしているという実態が明らかになった。

なかでも、小学4~6年生では23.6%、小学1~3年生でも22.2%が該当しており、学年が上がるにつれてその割合が高まる傾向が見られる。

特筆すべきは、小学4〜6年生の数値が前年度比で9.4ポイントも増加している点である。

やりとりの内容を小学4~6年生に限定して見ると、「SNSでのメッセージの送受信」が61.9%で最も多く、次いで「音声通話・ビデオ通話をした」が42.4%となっている。

また、「顔や体の写真・動画の送受信」が13.6%、「実際に直接会った」が10.2%と、実生活に影響を及ぼしかねないリスクの高い行動も確認されている。

さらに深刻なのは、「犯罪と関係しているかもしれないバイトや仕事についてやりとりしていた」ケースも3.4%存在しており、低年齢層においてもSNSを通じた犯罪リスクが決して無視できない状況であることが浮き彫りになっている。

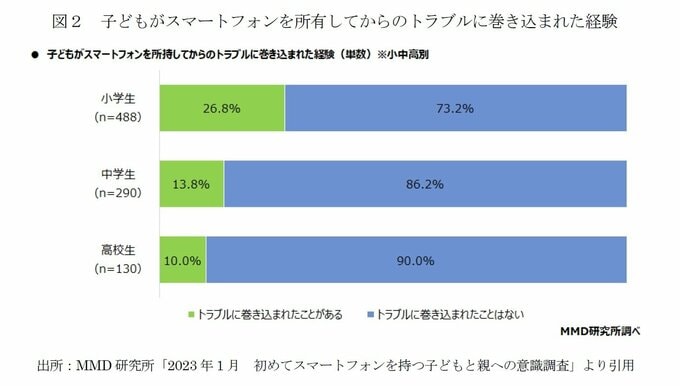

MMD研究所が、2022年以降に初めてスマートフォンを持った子どもがいる親1,000人を対象に実施した「2023年1月 初めてスマートフォンを持つ子どもと親への意識調査」によると、小学生の26.8%が「トラブルに巻き込まれた経験がある」と回答している。

中でも、実際にトラブルに遭遇したと答えた小学生のうち、最も多かったのは、「不適切な写真を送るように求められた、または意思に反して送られてきた」というケースで、その割合は18.3%にのぼった。

なお、こうした実態を反映するように、警察庁のまとめによれば、SNSやオンラインゲームを通じて犯罪に巻き込まれた18歳未満の子どもは、2024年の1年間で1,486人にのぼっている。

内訳を見ると、中学生が715人と最多で、高校生が582人、小学生は136人となっており、小学生の被害者数は過去2番目に多い数字である。

犯罪の内容としては、「不同意わいせつ」や「略取誘拐」などの“重要犯罪”が最も多く、計458人。

続いて、「児童ポルノ」が414人、「青少年保護育成条例違反」が345人と深刻なケースが相次いでいる。スマートフォンの低年齢化が進むなかで、小学生の被害も年々増加傾向にあることが、こうしたデータからも明らかとなっている。

このような問題意識から、本稿では、α世代(2012年~2024年生まれ)におけるSNSの使用状況を起点に、彼らのコミュニケーションや情報取得の環境について考察する。

また、多くのSNSが13歳未満の利用を制限しているにもかかわらず、なぜ小学生がSNSを利用できてしまっているのか、その背景や実態についても考察したい。