外壁がはがれ落ちたり、地震で倒壊する危険があったり…。様々な危険をはらむ「老朽化マンション」の問題。こうした問題を解消するため、国会では「改正マンション関連法」が成立しました。「マンション」と「居住者」の“2つの老い”が進行するマンションの「再生」を推し進めることが期待されている改正法。そのポイントを詳しく解説します。

深刻化する“2つの老い” マンションの老朽化問題

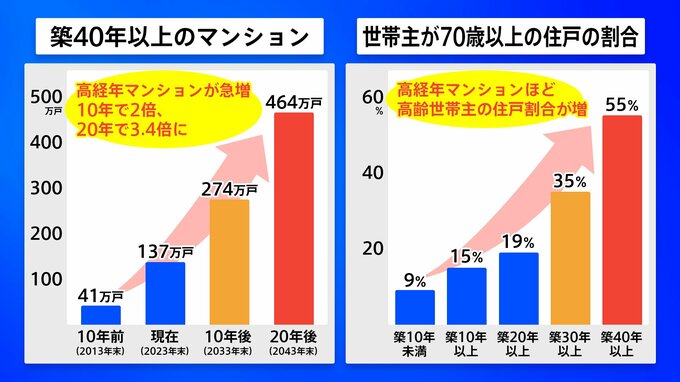

1950年代半ばから始まった高度経済成長期以降、相次いで建設されたマンション。築40年以上のマンションは、2023年末時点で137万戸あり、20年後には約3.5倍の464万戸に上ります。こうしたマンションをめぐって指摘されているのが、老朽化による外壁の剥落や地震による倒壊の危険です。

震度6強から震度7の地震に耐えられることが目標とされている「新耐震基準」が導入されたのが1981年。築40年以上のマンションはこの「新耐震基準」を満たしていない可能性があります。そのため、発生が予想される「南海トラフ巨大地震」や「首都直下地震」で倒壊し、大きな被害を受けることが懸念されています。

そこで求められるのがマンションの「建替え」や「大規模修繕」ですが、そこにも、居住者の「老い」という、別の問題があります。

国土交通省によると、築40年以上のマンションでは、世帯主が70歳以上の住戸が半数以上を占めていますが、居住者の高齢化に伴い、マンションの「建替え」や「修繕」に消極的な人が増えているといいます。また、相続のタイミングなどできちんと所有者が登記されず、「所有者不明」となったり、空き家になったりする事例も相次いでます。さらに、投資目的の海外在住者など、連絡がつかない区分所有者も増えています。

このため、マンションの「建替え」や「修繕」を行おうと思っても、所有者が誰なのか、どこにいるのか、分からないケースが増えていて、集会で必要な決議を行うことが困難となってしまっているのが現状です。

「マンション」と「居住者」の“2つの老い”の進行が、マンション老朽化問題のボトルネックとなっているのです。

こうした課題に対応するため、きょう成立したのが「改正マンション関連法」です。