生産性向上の罠

今、AIやデジタル技術の活用がビジネスのあらゆる分野に広がっている。その中でも生成AIは、仕事の効率を飛躍的に上げる切り札として、大きな期待を集めている。

資料作成からデータ分析、お客様対応まで、AIを業務に積極的に活用することにより、従来の作業プロセスが効率化され、働き方は根本から変わろうとしている。

多くの会社の経営者がAI導入によるコスト削減と業務効率化に期待を寄せている。

しかし、現場で働く個人にとっては、必ずしも良いことばかりではない。

ここに「生産性向上の罠」とでも呼ぶべき矛盾がある。

たとえば、AIを活用して8時間かかっていた仕事が6時間で終わるようになったとしよう。

その結果として生まれる2時間の余裕は、果たして個人のゆとりや創造的な活動に使えるのだろうか。

多くの会社では、その空いた時間に対し、すぐに新しい仕事が割り振られるのが現実ではないだろうか。

生産性を上げた結果、労働時間は変わらず、むしろ仕事の量が増え、密度が高まるという状況は、従業員のやる気を削ぐ。

これは、AI導入が本来目指すべき「より価値の高い仕事への転換」という理想を意味のないものにしてしまいかねない。

本レポートでは、AI活用による業務効率化が進む中で、従業員の労働時間や仕事量にどのような変化がもたらされるのか、組織は生み出された余裕時間をどう活用すべきかという課題を取り上げる。

生成AIが実際に驚くほどの生産性向上をもたらすという事実を学術研究のデータを使って客観的に説明したうえで、この「生産性向上の罠」を乗り越え、AIと人間が本当に共存共栄するための組織のあり方について考察する。

AIは本当に生産性を上げるのか?

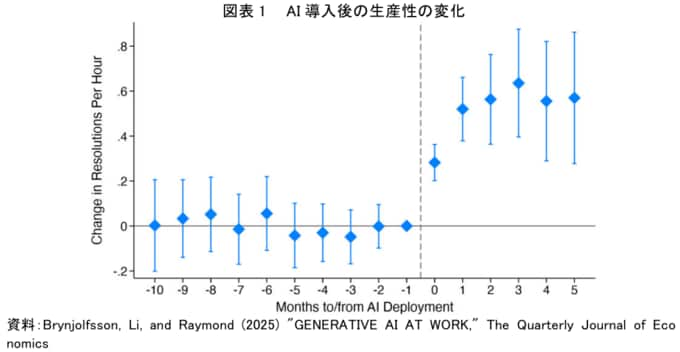

スタンフォード大学とマサチューセッツ工科大学の研究チームが発表した論文「GENERATIVE AI AT WORK」は、実際の職場で生成AIがもたらす効果を5,172人の従業員データから分析した研究である。

この研究は、Fortune 500企業のビジネスプロセスソフトウェア会社のカスタマーサポート部門を対象とし、約5ヶ月間にわたってAI導入の効果を追跡調査した。

1)全体の生産性がすぐに向上し、効果が続く

まず、AIは生産性を即座に大幅に向上させるということが示された。AIアシスタントを導入した時点を境に、社員一人ひとりの生産性は、AI導入直後から増加が確認され、観測された5か月のあいだ概ね上昇基調を保っている。

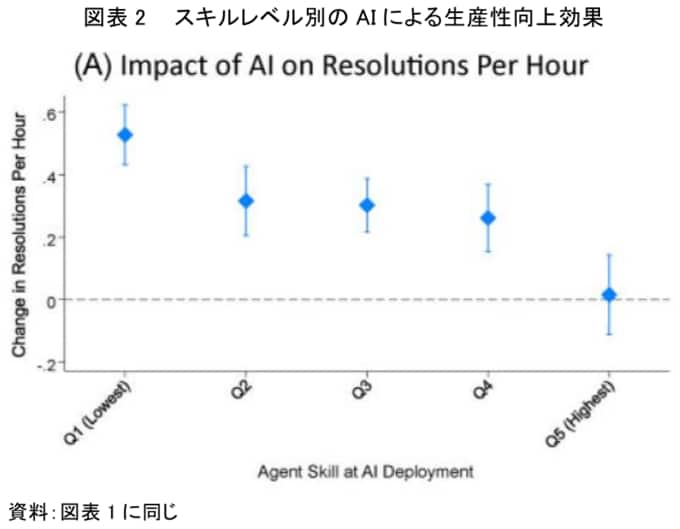

2)特に経験の浅い社員を大幅に成長させる

次に、AIの恩恵は誰にでも平等にもたらされるわけではない、という興味深い事実が明らかになった。AIが社員のスキルレベルによってどれほど効果が違うかを分析すると、スキルが低い社員ほどAIの効果が大きいことが分かるった。

最もスキルが低いグループでは、1時間に処理できる仕事が0.5件以上も増えている。

スキルが中程度の社員でも0.3件程度増加している。

しかし、最もスキルが高い層では上昇幅は小さく、統計的に大きいとまでは言い切れない。

この結果は、AIツールが特に経験の浅い、スキルレベルの低い社員にとって特に強力な支援ツールとして機能する一方で、既に高いスキルをもつ社員にとってはその効果が限定的であることを示唆している。

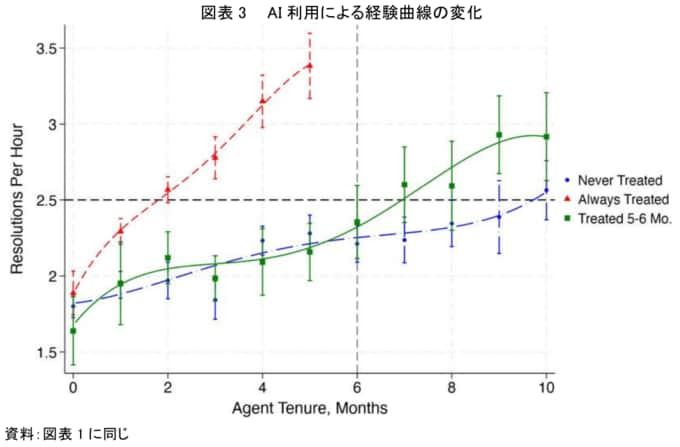

3)新人の成長スピードを劇的に早める

前の項目で見た傾向で、新人の成長スピードを比較すると、AIを使わない新人が生産性レベル2.5に達するのに約10カ月かかっている。これに対し、入社直後からAIを使う新人は、約2カ月で同じレベルに到達している。

また興味深いのは、入社後、最初の4ヶ月間はAIを利用せずに働き、入社5ヶ月目になって初めてAIへのアクセスを得て利用を開始した従業員は、AI導入前の約5ヶ月間はAIを使わない新人とほぼ同じペースで成長していたが、AI利用開始後は明らかに成長が加速している。AIが新人の成長を劇的に早めることが、はっきりと読み取れる。

この論文の最も重要な発見は、AIが単なる「効率化ツール」を超えて、組織における「スキル格差の是正装置」として機能する可能性を示したことである。

特に注目すべきは、スキルレベル別の効果の違いである。

最高スキル層への効果が限定的であることは、一見するとAIの限界を示しているように見えるが、これは実は組織マネジメントの観点から極めて重要な意味をもつ。

多くの組織では、生産性の高い業務成果を上げる人材が限られており、組織全体の成果がこうした一部の高スキル人材の貢献に左右される傾向がある。

しかし、AIによって中低スキル層の底上げが可能になることで、組織全体の生産性分布が劇的に変化する可能性がある。

AI時代のやる気を出させる仕組み作り

前の章で示したとおり、生成AIはビジネスの現場を劇的に変える力を現実にもっている。

特に、経験の浅い従業員の成果をベテラン並みに引き上げる効果は、人材不足に悩む多くの企業にとって、まさに救いの手といえるだろう。

しかし、ここで人間の心理面に立ち返る必要がある。

もし、AIを使って生産性を高めた結果が、評価や給料アップに結びつかず、単に「追加の仕事」という形で返ってくるだけだとしたら、従業員はどのような行動を取るだろうか。

おそらく多くの人は、「生産性を上げても損をするだけだ」と学習し、わざとAIの利用を控えたり、効率化した事実を隠したりするようになるだろう。

これは「賢いサボタージュ」であり、個人の合理的な自己防衛として極めて自然な反応である。

しかし、このような状況が広がれば、会社がAIに投じた多額の投資は無駄になり、組織全体の成長は止まってしまう。

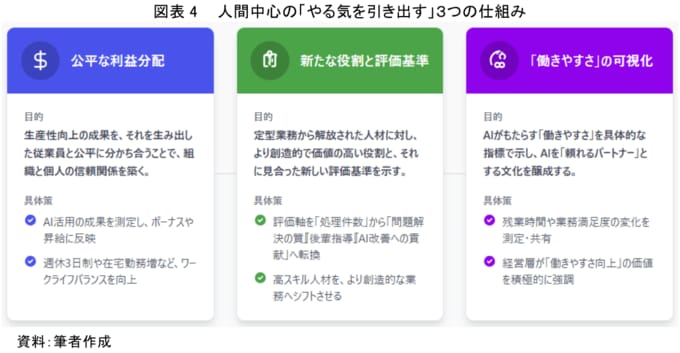

この「生産性向上の罠」を回避し、AIの恩恵を組織と個人の両方にとって最大化するためには、技術の導入と同時に、人間中心のやる気を出させる仕組み作りが不可欠である。

第一に、生産性向上によって生まれた利益を従業員に公平に分配する仕組みが必要である。

AI活用による効率化を数値で測定し、その成果の一定割合を四半期ボーナスや年次昇給に反映させることで、従業員は生産性向上への動機を維持できる。

また、週休3日制の試験導入や在宅勤務日数の増加など、ワークライフバランス向上も重要な報酬となる。

大切なのは、「生産性を上げれば、自分たちにはっきりとした利益として返ってくる」という形で、組織と個人の間の信頼関係を築くことである。

第二に、AIによって定型的な業務から解放された従業員、特にこれまで組織を支えてきた高スキル人材には、新しい役割と評価基準を示す必要がある。

従来の「処理件数」中心の評価から、「問題解決の質」「後輩指導の成果」「AI改善への貢献度」といった新たな評価軸への転換が求められる。

複雑な問題の解決、後輩の育成、あるいはAI自体を改善するための専門的なアドバイスなど、より創造的で価値の高い業務への転換を促し、その貢献を正当に評価する制度が急務となる。

そして第三に、AIがもたらす「働きやすさの向上」という価値を経営層が積極的に強調すべきである。

「AI活用前後での残業時間の変化」「業務に対する満足度スコア」「創造的業務への時間配分比率」などの指標を定期的に測定し、改善状況を全従業員に透明性をもって報告する。

これにより、AIは仕事を奪う敵ではなく、仕事をより人間らしいものにしてくれる「頼れるパートナー」なのだという認識を醸成することが、スムーズな導入を成功させる鍵となる。

AI導入で最も重要なのは、技術そのものではなく、「人」への影響である。

コールセンターや事務処理など、作業量や処理件数で成果を測りやすい職場では、AIで効率化した分を給与や労働時間の改善に反映させることは比較的容易だ。

実際、今回紹介したスタンフォード大学の研究も、こうしたカスタマーサポート部門での事例である。

しかし、すべての職場がこのようにうまくいくわけではない。たとえば創作性や判断力が重要な企画部門や研究開発では、AIによる効率化の効果を数値で測ることが困難だ。

病院では患者の生命が最優先であり、生産性だけでは測れない治療の安全性やケアの質といった価値が重視される。

また、従業員が数人から数十人の中小企業では、大企業のような詳細な人事評価制度を導入すること自体が現実的ではないケースもある。

それでも、どんな職場であっても「AIで楽になった分、従業員にもメリットがある」という実感をもってもらうことは可能だ。

それは必ずしも給与アップである必要はなく、残業時間の削減、有給休暇の取りやすさ、新しいスキルを学ぶ機会の提供など、それぞれの職場に合った形で実現できるはずである。

※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 ライフデザイン研究部 主席研究員 テクノロジーリサーチャー 柏村 祐

※なお、記事内の「図表」に関わる文面は、掲載の都合上あらかじめ削除させていただいております。ご了承ください。