これからの人口減少社会では、シニア世代に子や孫がいない人が増える一方、子や孫がいる人の家族関係も多様化すると考えられる。

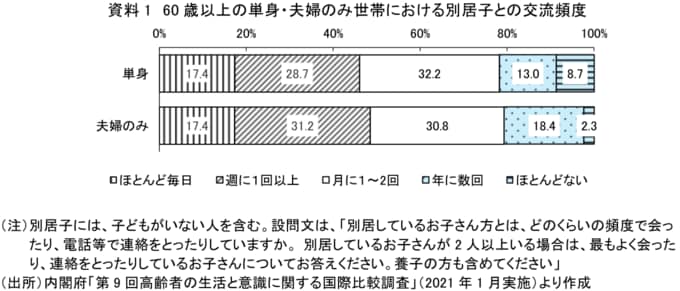

内閣府の調査によれば、単身または夫婦のみで暮らすシニアのみ世帯では、「週に1回以上」など比較的頻繁に別居の子世代との交流機会があるとするケースが半数近くを占める。

他方、このような交流の機会が「年に数回以下」とするケースも2割超を占め、少数ではあるが、別居する子世代との交流機会がほとんどないケースも確認される。

このように、孫がいても、別居の子世代との関係には、比較的頻繁にサポートや交流の機会があるケースと、それらの機会があまりないケースがある。

このような実態をふまえ、本稿では、祖父母世代における子や孫世代への支援や交流機会のもち方と、孫との情緒的なつながりの感じ方について分析し、子世代との交流機会が少ないシニア世代がどのような価値観を重視しているのかを考察する。

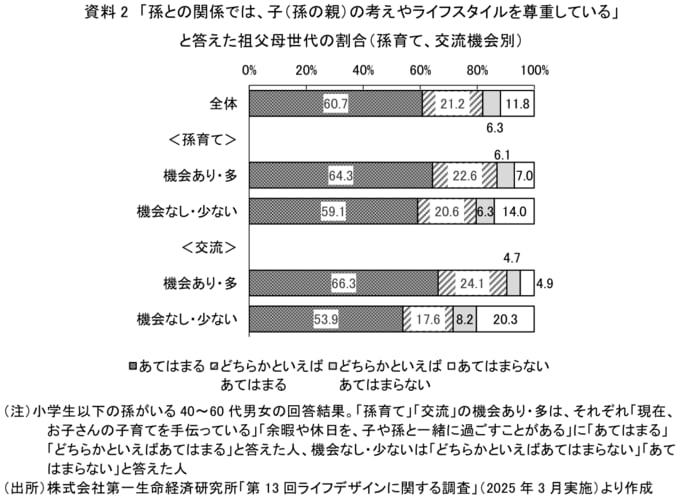

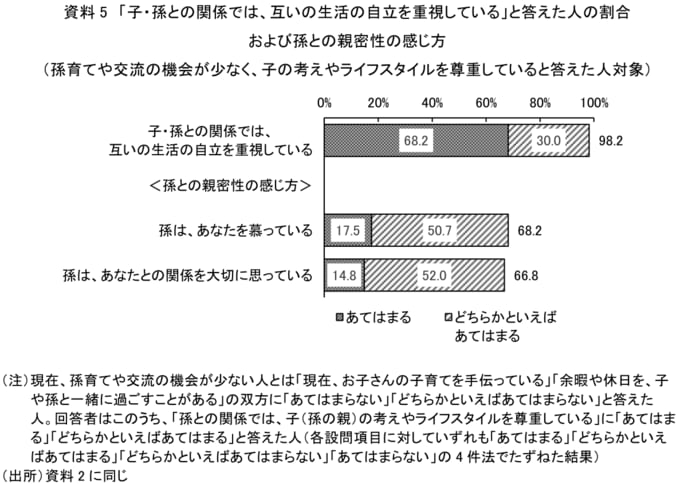

2025年3月に行った調査によると、小学生以下の孫がいる40~60代の祖父母世代では、孫育てや交流の機会が多いケース・少ないケースとも孫との関係では子世代の考えやライフスタイルを尊重する傾向にあることが明らかになった。

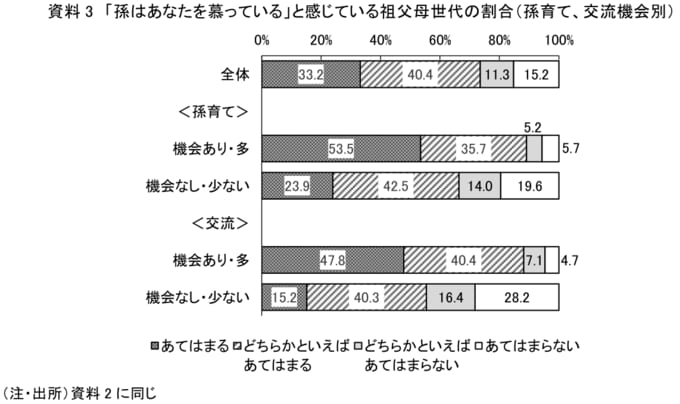

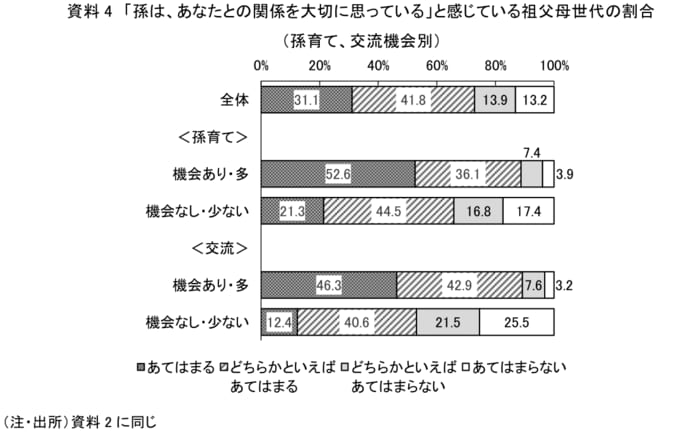

また、子や孫との交流機会と孫との親密性の感じ方には関連がみられ、交流機会が少ない祖父母世代では、多い人に比べ、孫から慕われていると感じている割合が低い傾向にある。

子や孫との交流機会が少ない祖父母世代には、子世代の考えやライフスタイルを尊重している人が多く、孫から慕われていることを直接感じる機会は少なくても、互いの自立した暮らしを重視する意識が高い。

今後は、孫のいない人や、孫がいてもシニアのみで暮らす世帯が増える。これからのシニア世代には子や孫との関係だけに捉われることなく、自立した暮らしへの自助的な備えを進め、家族と過ごす時間以外にも生活の豊かさを感じられる暮らしのあり方を主体的に考えていく姿勢が求められよう。

はじめに

これからの 人口減少社会では、少子化により孫がいない人が増える。一方で、孫の存在が祖父母と孫のかかわりを増やし、世代間の関係を近づけて、家族・親族のつながりが深まるケースもあるだろう。

60歳以上の男女を対象に行われた内閣府の調査によれば、単身または夫婦のみで暮らすシニアのみ世帯では、「週に1回以上」など比較的頻繁に別居の子世代との交流機会があると答えた割合が半数近くを占める。

このなかには、電話等によるコミュニケーション機会のほか、シニア世代と子世代が互いの生活をサポートしたり、余暇や休日を一緒に過ごす機会なども含まれると考えられる。

一方、このような交流の頻度が「年に数回以下」であるという回答割合も2割超を占める。この集計結果には、子世代に子どもがいないケースが含まれるため、孫が生まれて以降の子世代とシニア世代の関係を正確に捉えることはできない。

しかしながら、シニア世代が健康で、シニア世代と子世代の双方が経済的に自立した生活を保てる期間が長期化していることや、行き来に時間や費用のかかる場所に住んでいるなど、多様な理由で、子・孫世代との交流機会が少ないケースも含まれると考えられる。

このように、シニア世代には孫がいても、別居の子世代との関係には、比較的頻繁にサポートや交流の機会があるケースと、それらの機会があまりないケースがある。

このような実態をふまえ、以下では、祖父母世代における子・孫世代への支援や交流機会のもち方と、孫との情緒的なつながりの感じ方について分析し、子世代との交流機会が少ないシニア世代がどのような価値観を重視しているのかを考察する。

子世代の考えやライフスタイルを尊重する祖父母世代

2025年3月に行った調査によると、小学生以下の孫がいる40~60代の祖父母世代の多くが、孫との関係では子世代の考えやライフスタイルを尊重する傾向にあることが明らかになった。

これについて、孫育てや交流の機会が多いケース・少ないケース別にみると、「現在、子世代の子育てを手伝っている」祖父母(<孫育て>機会あり・多)では9割近く、「余暇や休日に子や孫と一緒に過ごすことがある」祖父母(<交流>機会あり・多)では9割超が、「孫との関係では、子(孫の親)の考えやライフスタイルを尊重している」(「あてはまる」または「どちらかといえばあてはまる」)と答え、尊重していない(「あてはまらない」または「どちらかといえばあてはまらない」)と答えた割合を大きく上回った。

祖父母世代に孫育てや交流の機会があるケースでは、ほとんどの場合、子世代の希望に応える形でそれらが行われ、その際には子世代の考えやライフスタイルが尊重される傾向にあるのではないか。

一方で、孫育てにかかわる機会や、子や孫との交流機会が少ない祖父母世代においても、それぞれ約8割、7割超が子世代の考えやライフスタイルを尊重していると答え、いずれも尊重していないと答えた祖父母を大幅に上回った。

祖父母が孫育てにかかわっていないケースには、孫が成長してサポートを必要としなくなったケースも含まれる。また、子世代や祖父母世代が子育てや介護等に互いのサポートを必要としない場合や、そもそも交流への関心が低い場合などもあるだろう。

さらには、子世代の考えやライフスタイルを尊重している結果として、孫育てにかかわる機会や交流機会が少ないことも考えられる。

互いの生活を尊重しながらも孫とのつながりを実感している祖父母世代

また、祖父母世代が孫育てにかかわる機会や交流機会は、孫との親密さの認知状況にも関連がみられ、現在、孫育てや交流の機会が少ない人では、多い人に比べ、孫から慕われていると感じている割合が低い傾向にあった。

ただ、子世代の考えやライフスタイルを尊重する形で孫育てや交流の機会が少ない祖父母世代では、そのほとんどが「子・孫との関係では、互いの生活の自立を重視している」と答えており、また、孫との親密性を感じている人も少なくない。

このため、子世代の考えやライフスタイルを尊重している人は、現状、孫育てや交流が少なくても、親密性を感じていないわけではなく、自身の老後も含めて、互いの生活の自立を重視する生き方を大切にしようとする意識が高いことがうかがえる。

子・孫世代との交流が少ない暮らしで重視されている価値観

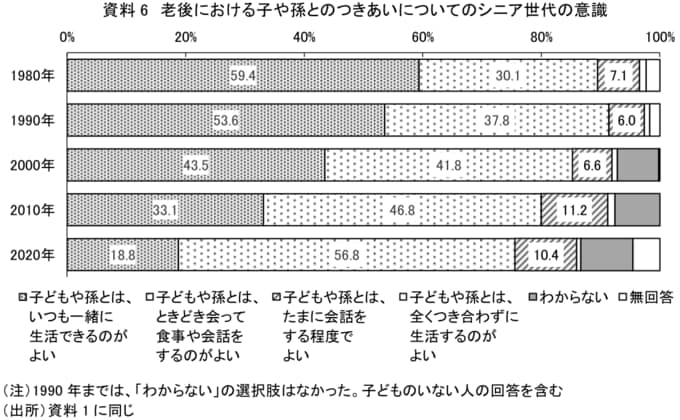

冒頭の内閣府の調査によれば、子や孫とのつきあい方をめぐる日本のシニア世代の価値観は、「いつも一緒に生活するのがよい」とする人が減少し、「ときどき会って食事や会話を楽しむのがよい」とする人が増加トレンドにある。

このようなシニア世代の価値観の変化は、祖父母世代が子世代の意向を尊重しながら、よりよい関係を保とうとする意識の表れではないか。

また、2020年では「ときどき会って食事や会話を楽しむのがよい」を支持する人が最も多く、「全くつき合わずに生活するのがよい」とする人はごくわずかとなっている。

子世代との交流機会の実態やそれらの捉え方には、文化的な背景の違いや個人差も大きいとされているが、このような関係が支持される割合は他国でも高い。

祖父母世代にも情報通信機器の利用が広がるなかで、子世代とのサポート関係やコミュニケーション機会のもち方・捉え方も今後はさらに多様化する可能性がある。

子・孫世代との交流機会が少ない祖父母世代には、子世代の考えやライフスタイルを尊重している人が多く、孫から慕われていることを直接感じる機会は少なくても、互いの自立した暮らしを重視する意識が高い。

このような傾向をふまえれば、これからのシニア世代には自立した暮らしへの自助的な備えを進めながら、家族と過ごす時間以外にも自らの生活の豊かさを感じられる暮らしのあり方を主体的に考えていく姿勢が求められよう。

※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 ライフデザイン研究部 副主任研究員 北村 安樹子

※なお、記事内の「図表」に関わる文面は、掲載の都合上あらかじめ削除させていただいております。ご了承ください。