現代社会において、情報は生活を営む上で不可欠な要素である。

しかしながら、高齢者や障害者、なかでも色覚障害のある人々は、デザインや文字、色使いに配慮されていない情報伝達手段によって、しばしば情報にアクセスできない不便を強いられている。

超高齢社会における情報格差の現状

日本は超高齢社会を迎え、情報が読み取れず不便を感じる高齢者は今後、増加することが見込まれる。こうしたなか、世代間における情報アクセス格差が社会課題として深刻になりつつある。

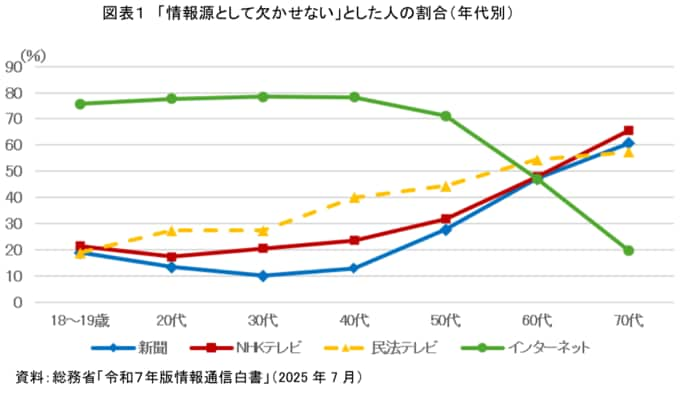

総務省「令和7年版情報通信白書」によれば、インターネットを欠かせない情報源としている人の割合は若年層に多いが70代では低い。

高齢層はインターネットよりも新聞やテレビを主要な情報源としている人が多い。

この世代間の情報メディア利用における格差は、高齢者がデジタル化された行政サービスや生活情報を十分に享受できない原因の一つとなっている。

したがって、誰もが等しく情報にアクセスができるよう、世代間の情報格差を解決するために、メディアのユニバーサルデザイン化が求められている。

情報にアクセスしにくい問題に直面しているのは、高齢者世代に限ったことではない。弱視者や色覚に特性のある人々は全世代に及んでいる。

潜在的に100万人以上いるとされる弱視者は、小さな文字や特定の書体を見づらいと感じるほか、国内に290万人以上いると推定される色覚に特性のある人々は、色に配慮されない情報を正しく受け取ることが困難である。

このような情報格差は、単なる不便に留まらず、人々の生活の質(QOL)を低下させる社会課題である。

メディア・ユニバーサルデザイン(MUD)の理念と可能性

メディア・ユニバーサルデザイン(MUD)は、このような情報格差の解消を目指すために考案された考え方である。

MUDとは、特定非営利活動法人メディア・ユニバーサル・デザイン協会によれば、「さまざまな情報が高齢者・障がい者・色覚障がい者、外国人などにも、見やすく、伝わりやすくするための配慮手法」とのことである。

具体的には、誰にでも読みやすいUDフォントの採用や、色覚に特性のある人々にも区別しやすい色の組み合わせを用いること、また、情報に音声や触覚的な要素を加えることなど、「デザイン」「文字の使い方」「色の使い方」に様々な配慮や工夫を加えることにより、誰にでも見やすく、伝わりやすくするための配慮手法である。

このMUDの考え方は、社会全体の情報バリアフリー化を推進し、多様な人々が社会に参加しやすくなる、持続可能な社会の実現に貢献する可能性を秘めている。

MUDは、2007年度から全日本印刷工業組合連合会(全印工連)の正式な活動となり、地方自治体や大手企業でも導入が進んでいる。

多様な主体による協働の重要性

MUDの普及は、行政、企業、そして個々の生活者が一体となって取り組むことで、その効果を最大限に発揮し、社会全体のQOL向上に繋がる。

各主体がそれぞれの役割を認識し、連携することが不可欠である。

① 行政への提言

行政は、自治体の広報誌やウェブサイト、公共施設の案内表示など、住民への情報発信ツールにMUDを標準として採用すべきである。

これにより、高齢者や障害者も円滑に情報を得ることができ、行政サービスを平等に享受することが可能となる。

MUD協会のような専門機関との連携を強化し、その知見を政策立案に活かすことが、住民が安心して暮らせる地域社会を築くための重要な一歩である。

② 企業への提言

企業は、MUDを単なるコストではなく、新たな事業機会として捉えるべきである。

MUDに対応した製品やサービスは、潜在的に数百万人規模の市場を開拓する可能性を秘めている。

既に地方自治体や大手企業がMUDの考え方を取り入れ始めている現状は、この市場が拡大していることを示唆している。

また、MUDへの取り組みは、企業の社会的責任(CSR)を果たす上で不可欠な要素であり、企業のブランド価値や信頼性の向上にも寄与する。

MUD協会の提供する品質管理や製作バックアップといった支援を活用し、質の高いMUD商品を安定的に提供することは、企業にとって持続的な成長と社会貢献を両立させる道となる。

こうした観点から、企業はMUDを競争力強化と社会的責任の両立を可能にする戦略的投資として位置づけるべきである。

自社製品やサービスの開発において、企画段階からMUDの専門家を巻き込むことで、利用者のニーズに真に応える高品質な商品を生み出すことができる。

また、MUDに取り組む企業同士が連携し、業界全体でMUDの基準を確立・共有していくことで、社会全体の情報環境を底上げし、新たな市場を共同で創出することが期待される。

③ 一般生活者への提言

情報格差の問題は他人事ではない。

多くの人々がMUDの存在を知り、関心を持つことは、社会課題解決への第一歩となる。

日々の生活の中で、公共の掲示物やウェブサイト、印刷物などが、すべての人にとって見やすいデザインであるかという視点を持つことが重要である。

また、MUDマークが付いた製品やサービスを意識的に選択することは、MUDを推進する企業を応援することに繋がる。

さらに、MUDの情報を家族や友人と共有することで、身近な人々のQOL向上に貢献できる。

一人ひとりの「知ること、そして伝えること」という行動が、やがて社会全体に広がり、より多くの人々が恩恵を受けることに繋がる。

自らが情報発信者となる機会(例:SNS、ブログなど)においては、MUDの原則を意識した表現を心がけるべきである。

これにより、情報格差を生むことを避け、誰もがアクセスしやすい情報環境の醸成に貢献できる。

また、行政や企業に対して、MUDの視点から具体的な改善提案やフィードバックを積極的に行うことで、社会を変える原動力となることができる。

おわりに

メディア・ユニバーサルデザイン(MUD)の理念は、「すべての人が情報にアクセスできる社会」の実現を目標としている。

これは、高齢化が進行し、多様な背景を持つ人々が共生する現代社会において、決して夢物語ではない。

行政、企業、そして一人ひとりの生活者が、それぞれの立場でMUDの重要性を認識し、積極的に行動することで、情報格差は確実に解消されていく。

MUDが社会全体に浸透した未来には、誰もが情報から置き去りにされることなく、自分らしく、生き生きと生活を送る社会が待っている。

私たちは、この希望に満ちた未来を、ともに築き上げることができると確信する。

※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 ライフデザイン研究部 シニア研究員 後藤 博

※なお、記事内の「図表」に関わる文面は、掲載の都合上あらかじめ削除させていただいております。ご了承ください。