2025年度最低賃金目安は全国加重平均で1,118円、前年比+6.0%の引き上げが決定された。政府は「2020年代に1,500円」の目標達成に向け、今後さらなる引き上げ加速を計画している模様。

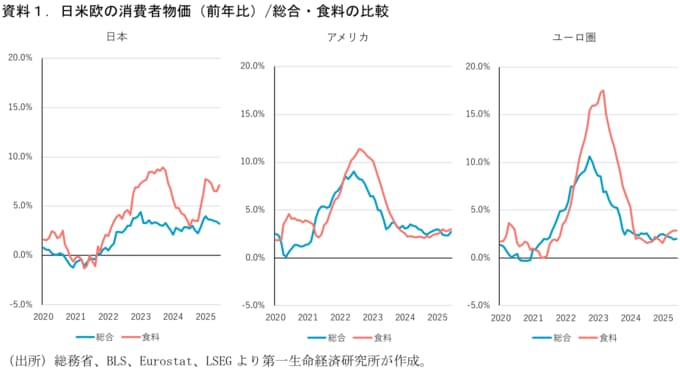

日本では2024年以降、食料価格上昇率が総合物価を大きく上回る「食料偏重型インフレ」が継続。米欧では食料インフレが沈静化する中、日本特有の現象に。

食料品関連業種は最低賃金の影響を強く受ける。最賃引き上げが食料偏重型インフレを長期化させる可能性がある。

最低賃金と関連の深いパートタイム労働者の多くは、パート主婦、学生、引退後の高齢者などでその賃金を主たる収入とする世帯ではない。最低賃金引き上げが真に格差の是正や困窮世帯への再分配として機能しているかは疑問も残る。

2025年の最低賃金上昇率と正社員賃金上昇率の格差は2003年以降最大となる見込みで、2020年代1,500円の政府目標を強行すればさらに開きそうだ。高すぎる最低賃金の副作用を多面的に検証する必要性は増しているように思う。

日本固有の現象となっている「食料偏重型インフレ」

日本の消費者物価は総合指数を食料価格が上回る「食料偏重型インフレ」が続いている。日本の食料価格上昇率は2023年以降、総合物価指数を大きく上回って推移している。

食料偏重型インフレは2022-23年頃にかけては日米欧で共通の現象だった(ウクライナ危機などに伴うコモディティ価格上昇)。

しかし足元では米欧の食料インフレが落ち着く中で、日本における総合物価の伸び率に対して突出して高い食料インフレが続いており、日本特有の現象となりつつある。

足もとの大きな原因は昨年の2倍近くの価格に値上がりしているコメだ。

2025年6月の消費者物価指数では、総合指数が前年比+3.3%のうち、食料の寄与度は+2.03%pt、そのうちコメを含む穀類の寄与度が+0.67%ptに上っている。

天候要因にも左右されるコメ価格の動向は不透明であるが、備蓄米の放出や政府の増産方針などのもとで、極端な上昇には歯止めがかかっていきそうである。

最低賃金は食料関連業種と密接にリンク

では、このコメ価格上昇が収束すれば日本特有の「食料偏重型インフレ」は終息に向かうのだろうか。

筆者もその程度はいくらか改善していくとみているが、「食料品偏重」の状況自体は残存するのではないかと考えている。その理由は最低賃金だ。

最低賃金については先日、厚生労働省の中央最低賃金審議会が答申をまとめ、2025年度の最低賃金(全国加重平均)の目安を1,118円とし、+6.0%の引き上げとすることを決めた(昨年は+5.1%)。

最低賃金引き上げペースの加速を掲げる石破政権の下で、昨年より一段最低賃金引き上げのペースが高まった形だ。ただ、政府は「2020年代に1,500円」の目標も掲げており、この達成には7%強×5年間の引き上げが必要であった。

それを下回る結果になったことから、政府は26年以降に引き上げ率をさらに高めていき、29年度には8.8%の引き上げとして29年までに1,500円を達成する計画案を提示するという(日本経済新聞、8/8)。

最低賃金の引き上げは低所得者の賃金上昇に直結する一方で、裏を返せば企業の人件費負担の増加につながる。

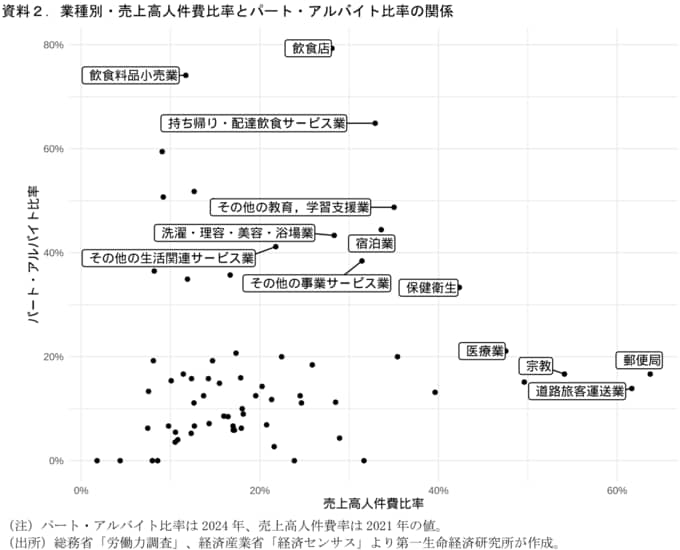

具体的にどういった業態により強い影響を及ぼすのか。売上高人件費比率が高い業種ほど売上に占める人件費負担が大きく、賃金上昇によって川下への価格転嫁圧力が強まりやすい業態であることを意味する。

各業態の労働者に占めるパート・アルバイトの比率は、各業態の最低賃金近辺労働者割合の代替指標として用いている。

最低賃金適用者の中心はパート・アルバイトなどの非正規労働者であり、その割合が高いほど最低賃金上昇が人件費上昇に直結しやすい業態であることを示す。

それぞれ値の高い業種が、最近の物価上昇が目立つ業種が中心になっている。ホテル代の上昇する宿泊業、運送代や切手代の上昇する道路旅客運送業や郵便などだ。

また、食料価格に関連する飲食料品小売業(スーパーやコンビニなど)や飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業は特にパート・アルバイト比率の高さが目立つ。

最低賃金の引き上げが相対的に販売価格の上昇につながりやすい業態であることが確認できる。