毎年「土用の丑の日」になると、ウナギ食の宣伝が各所で見られる。

ニホンウナギは絶滅危惧種であり、2025年6月にEUはワシントン条約の付属書Ⅱへの掲載を提案している。

日本政府は「ニホンウナギは十分な資源量が確保されている」とし、「今回のEUの決定は極めて遺憾だ」とコメントしている。

ウナギをこれからも食べ続けたいという生活者としての関心から、本レポートではウナギを手がかりに、日本の食文化と水産業の持続可能性確保への道筋を考察する。

はじめに

ウナギをめぐる状況は年々深刻さを増している。

2025年6月、EUはニホンウナギを含むウナギ全種のワシントン条約の付属書Ⅱへの掲載を提案し、日本の水産業界に大きな衝撃を与えた。

この提案の背景には、ヨーロッパウナギの事実上の商業取引禁止(2009年以降)の経験と、アジアのウナギ資源への懸念の高まりがある。

ワシントン条約の附属書Ⅱに掲載された動植物を輸出する際は、輸出国による許可書の発行が義務づけられる。

現在日本が消費するウナギの7割以上を中国などからの輸入に依存していることを考えると、この規制は日本の市場に深刻な影響を与える可能性がある。

日本政府は「ニホンウナギは十分な資源量が確保されている」として、中国、韓国、台湾と連携して反対しており、小泉農林水産大臣は「今回のEUの決定は極めて遺憾だ」とコメントしている。

11月のワシントン条約締約国会議では、出席国の3分の2以上の賛成があれば提案が採択される。

EUの外交力や環境問題への国際的な関心の高まりを考えると、採択の可能性は決して低くない。

日本が「留保」を通告することで規制を免れることは不可能ではないが、その場合は当該種に限って非締約国と同様の扱いとなり、貿易の拒否や追加書類要求などの扱いを受ける可能性がある。

2018年にはワシントン条約事務所がニホンウナギの密輸について報告書をまとめている。

今回のEU提案には、ヨーロッパウナギの「違法貿易の抜け穴」としてニホンウナギなどと虚偽申告されていることから、ウナギ属全種を規制すべきとの記載がある。

単に反対運動を展開するだけでは、根本的な解決にはならない。

ワシントン条約への掲載がかえって密輸増加のリスクを高める可能性もあり、規制強化が必ずしも資源保護につながるとは限らない。

しかし、仮に掲載が採択された場合、日本は対応の検討が求められる。

筆者は環境分野を研究しており、食文化の継承と生物多様性の関係性から食のサステナビリティに思いを巡らせるようになった。

ウナギをこれからも食べ続けたいという生活者としての関心から、本レポートではウナギを手がかりに、日本の食文化と水産業の持続可能性確保に向けた道筋を考察する。

ニホンウナギは絶滅危惧種

日本では広く食用として親しまれているウナギが絶滅危惧種であるとの認識はどれだけ広まっているのだろうか。

世界中で食べられている主なウナギにはヨーロッパウナギ、アメリカウナギ、ニホンウナギなどがある。

このうちヨーロッパウナギは2007年にワシントン条約の附属書Ⅱに掲載され、2009年からEUが輸出許可書を発行しないことで事実上の貿易禁止状態となっている。

1980~2000年代にかけて日本国内でも一定のシェアを占めていたが、2024年の中央大学の小売店調査によると、現在日本国内の流通からはほぼ姿を消している。

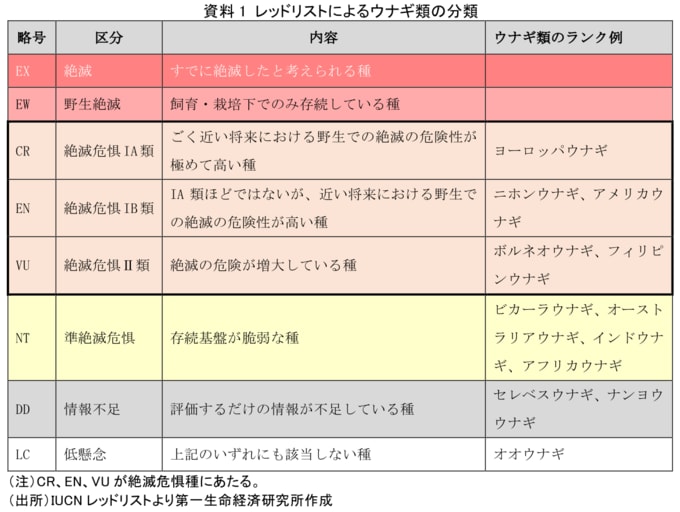

絶滅のおそれのある種のレッドリスト(通称:レッドリスト)によると、ヨーロッパウナギは絶滅危惧IA類に分類される絶滅危惧種だ。

レッドリストでは、最も絶滅の危険度が高いとされる「深刻な危機」(Critically Endangered、CR)、「危機」(Endangered、EN)、「危急」(Vulnerable、VU)の3つのカテゴリが絶滅危惧種とされている。

現在日本で主に流通しているアメリカウナギやニホンウナギも絶滅危惧IB類の絶滅危惧種にあたる。トキと同じカテゴリだ。

小泉農水相は2025年6月27日の記者会見で「ニホンウナギについては、国内および日中韓、台湾の4か国・地域で保存管理を徹底しており、十分な資源量が確保されていることから、国際取引による絶滅のおそれはありません」と発言した。

一方で、「IUCNレッドリスト評価のルールを無視した主張だ」と指摘する専門家もいる。

レッドリストでは、A〜Eの5つの基準があり、そのうち一つでも合致していれば絶滅危惧種とされる。また、ある基準でCR(絶滅危惧IA類)、別の基準でEN(絶滅危惧IB類)と評価された場合は、リスクの高い方を取ってCRとするという予防原則が採用されている。

ニホンウナギはレッドリストでは基準Aに基づいてEN(絶滅危惧IB類)と評価されている。

一方、水産庁と国立の研究機関である水産研究・教育機構が合同で発表している「令和6年度 国際漁業資源の現状」では、「IUCNの絶滅リスク評価基準Eを用いた再評価結果では、本種は危機(EN)や深刻な危機(CR)ではないことが示されている。」とある。

E基準のみを根拠とするのは、個体数が大きい場合、A基準では絶滅リスクを過大推定するためとされているが、IUCNの最終カテゴリはより厳しい方を採用するルールであり、公的な国際評価は依然EN(絶滅危惧IB類)のままである。

ウナギ漁獲量の激減

ウナギは成長段階にしたがって、卵→レプトセファルス→シラスウナギ→クロコ→黄ウナギ→銀ウナギと変化する。

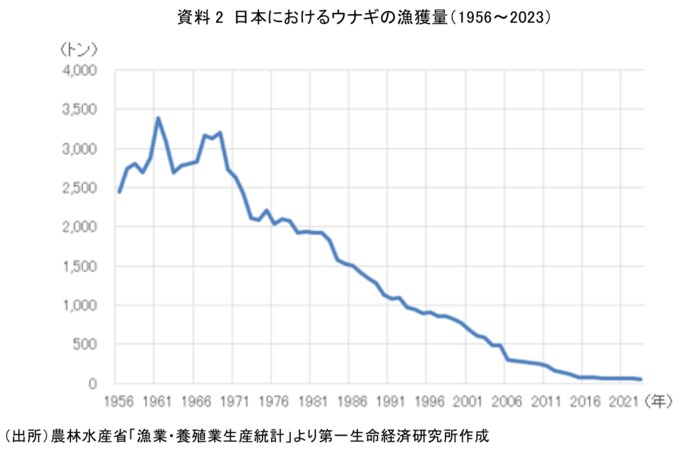

一般に食用として流通・消費されるウナギは、いわゆる黄ウナギの段階だ。黄ウナギの漁獲量は年々減少し、農林水産省「漁業・養殖業生産統計年報」によれば2023年には55トンとなっている。

「漁業・養殖業生産統計年報」及び財務省「貿易統計」を使用した水産庁の「ウナギ供給量の推移」によれば2024年は52トンだ。

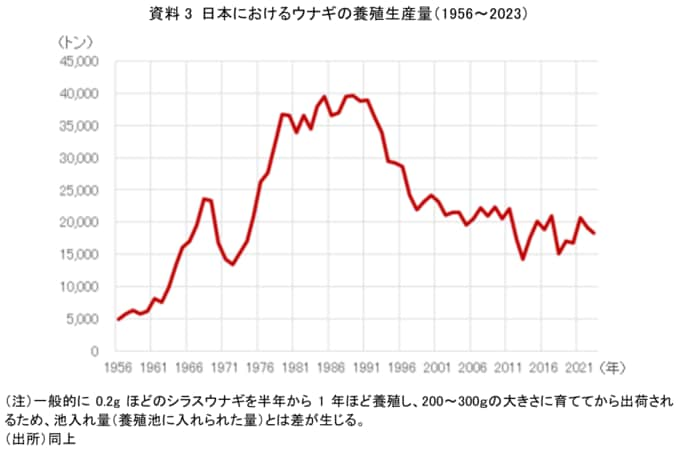

そのため、現在の日本のウナギ市場は、稚魚であるシラスウナギ(時にクロコも混ざる)を河口域で採捕し、養殖池で育てる「種苗養殖」が中心となっている。

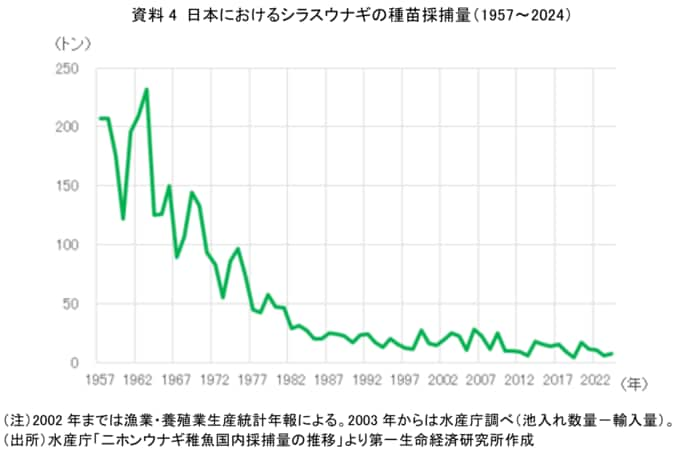

国内でのシラスウナギの種苗採捕量は過去と比べて著しく減少した。1960年代には200トン超あったものが、2024年には7.1トンと、その減少幅は実に95%以上となっている。

人工種苗によるニホンウナギの完全養殖は研究段階にあるものの、量産・安定供給の商用段階には至っていないため、天然のシラスウナギ採捕に依存しているのが現状だ。

シラスウナギ採捕量の急激な減少は、ウナギの養殖業の持続可能性に影響を与える可能性がある。

水産研究・教育機構の研究によれば、シラスウナギの加入量(新たに捕獲対象に加わる個体数)は1970年代以降、長期的な減少傾向を示しており、この傾向に歯止めがかかる兆しは見えていない。

資源減少の要因については、気候変動による海流の変化、産卵場周辺の環境悪化、そして過度な漁獲圧力などの複合的な影響が考えられており、定量的な評価や効果的な資源回復策の検討が課題となっている。

流通構造の課題

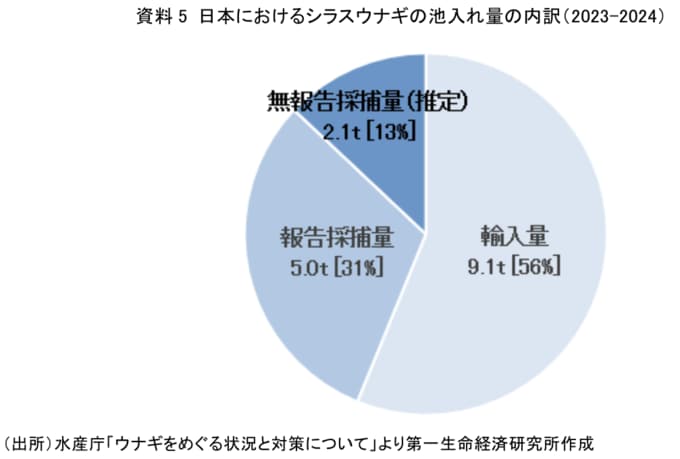

日本のウナギの流通システムには透明性に欠ける側面があるとの指摘もある。本来、池入れ量は輸入量と報告採捕量の合計と等しくなるはずだ。

しかし、水産庁「ウナギをめぐる状況と対策について」によれば、輸入量と報告採捕量を足しても、池入れ量との差は2.1トンあり、出どころはわかっていない。

過半を占める輸入についても問題点が指摘されている。日本への輸入の大半は「香港産」シラスウナギだ。2023~24年では、香港産シラスウナギが8.6トンと輸入量の94.5%を占めた。

しかし、輸入元の香港にはシラスウナギ漁業は存在しないため、実際には他の地域から持ち込まれたものとみられる。

2023年12月、漁業法の改正に伴って、日本国内でのシラスウナギの密漁に対する罰則は「懲役6カ月または罰金最大10万円」から「懲役3年または罰金3,000万円」へと大幅に引き上げられた。

さらに、2025年12月からは「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」の下、シラスウナギの採捕から池入れまでのトレーサビリティ確保に向けた取引記録の作成・保存や漁獲番号の伝達などが義務化される。

しかし、輸入されるシラスウナギについてはこの規制の対象外となっている。

漁獲量を大きく上回る池入れ量上限

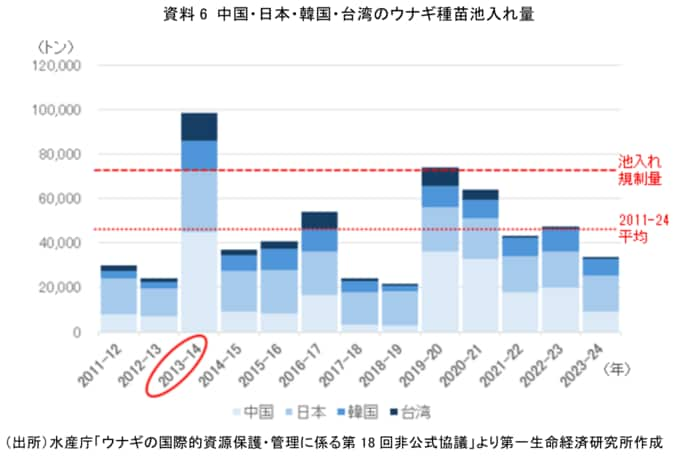

日本・中国・韓国・台湾の4か国は「ウナギの国際的資源保護・管理に係る非公式協議」を行い、2015年から池入れ量について上限を設けることに合意した。

池入れ量の上限は2014年漁期(2013-14年)の80%と定められたが、2013-14年の池入れ量だけが約100トンと突出して高く、上限を引き上げる目的で過剰な報告が行われた疑いが指摘されている。

4か国の池入れ量上限は78.8トンに固定されているが、実際の池入れ量は2012~24年漁期の平均で約45.5トンと、上限の58%ほどにとどまっている。

日本水産業の構造的課題

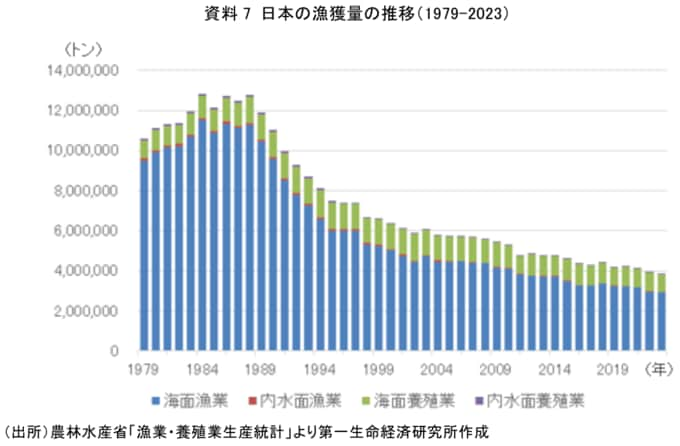

ここで、日本の水産業全体の状況を確認してみたい。日本の漁獲量は1984年の1,282万トンをピークに、現在では3分の1程度にまで減少している。

この減少は単に漁業者の減少や漁船数の削減だけではなく、資源そのものの減少を反映している。なお、漁獲量に影響を与えるとされる黒潮大蛇行について、気象庁は2025年8月29日に、黒潮大蛇行は2025年4月に収束したことを発表している。

今後の資源・漁場への影響推移を注視したい。

令和6年度水産白書によると、資源評価では、最大持続生産量(MSY)を算出している38資源のうち、23資源(全体の61%)がMSYを生む目標資源量を下回っている。

また、漁獲圧が過剰(現在の漁獲の勢いが持続可能な上限を超えている)とされる資源も13資源(34%)に上る状況が示されている。

特に深刻なのは、かつて日本の基幹的漁業資源であったサンマ、スルメイカ、サケなどの大幅な減少である。これらの魚種は国際的な管理が必要な資源でもあり、日本単独での管理では限界がある。

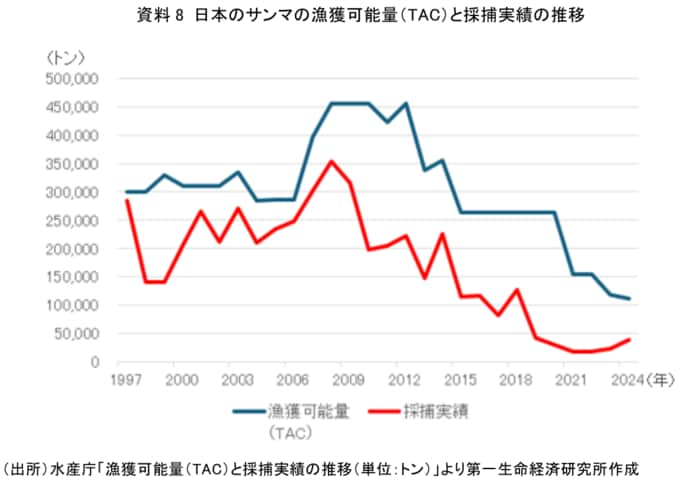

サンマは世界では12万トンほど水揚げされているが、北太平洋漁業委員会(NPFC)は持続可能な水揚げ量を世界全体でおよそ7.6万トンとしている。

日本は1996年に批准した国連海洋法条約に従って漁獲枠を設定したが、設定された漁獲可能枠は実際の漁獲量を相当程度上回るものだった。

WWFはサンマ等について「より厳格な管理の早期導入」を繰り返し求めている。

もっとも、近年はサンマで上限の引下げが続き、年±10%の安定化ルールの下で運用改善が進んでいる。

ウナギについても、国内外の信頼の向上と安定供給、そして食文化の継承につなげるべく、ルールや運用を継続的に見直していく必要がある。

消費者のサステナビリティ意識

これまで見てきたように、ウナギをはじめ日本の水産資源は先細っているが、消費者の食品選択では何が重視されるのだろうか。2024年の農林水産省「消費者意識調査」によれば「おいしいこと」(75.0%)、「価格が安いこと」(61.9%)がトップとなっている。

一方で「環境に配慮した農林水産物・食品であること」を重視する消費者は17.5%と一定程度の関心は見られるものの、おいしさや価格の方が重視されやすく、向上の余地がある。

同じく農林水産省「食生活・ライフスタイル調査~令和6年度~」で、食に関して重視することの回答は「同じような商品であればできるだけ価格が安いこと」が最も高く37.6%で、「環境への配慮や持続可能な開発目標(SDGs)を考えて選ぶこと」は6.5%という結果だった(2024年度)。

さらに、同回答は2021年度11.0%、2022年度10.6%、2023年度9.7%と徐々に減少している。

持続可能な未来に向けて

ウナギの完全養殖は緒に就いたばかりではあるが、人の手で受精卵からシラスウナギを孵化させ大量生産することができれば、海洋資源を減らすことなく市場の安定化が期待できる。

完全養殖の研究成果や品種改良技術といった知的資産が他国へ流出しないよう保護・管理することが大前提であるが、日本の食文化を守り、海洋資源の保全にも貢献するためにも今後のコストダウンが期待される。

一方で、現下の最優先課題は、既存サプライチェーンの是正である。本稿で取り上げたウナギの事例は、日本の水産業が直面する課題を縮図として映し出している。

原産地・合法性の追跡が可能な仕組みの標準化、科学的根拠に基づいた採捕管理、企業の責任ある調達と情報開示、生息地の回復等を国際協調のもとで前進させる必要がある。

完全養殖技術の進歩により、天然資源に依存しない養殖の実現可能性も高まっている今こそ、消費者、事業者、行政が一体となって対応を考えていく必要がある。

科学的根拠に基づいた資源管理と透明性の高い流通システムの確立こそが、持続可能な日本の食文化と水産業を実現する道筋ではないか。

※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 総合調査部 副主任研究員 牧之内 芽衣

※なお、記事内の「図表」と「注釈」に関わる文面は、掲載の都合上あらかじめ削除させていただいております。ご了承ください。