輸入米が価格高騰を解決できるか

国内での米価格高騰は、需給バランスの崩れと在庫減少が原因であり、短期的な対策が急務である。その中で輸入米は供給不足への対応手段となり得るが、運用には慎重さが求められる。

1|ミニマムアクセス(MA)米の輸入枠見直し

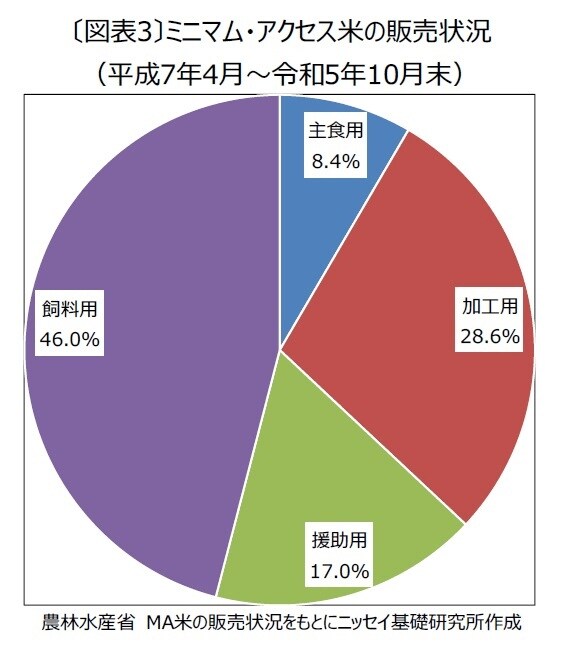

日本は年間約77万トンのMA米を無関税で輸入しているが、その内、主食用米はわずか8%にとどまっており、現行制度では主食米の価格高騰の対策として不十分である。

そのため、主食用の輸入比率の見直しや、77万トンの上限枠拡大の検討も選択肢のひとつとなる。

ただし、MA米の過度な市場投入は供給量が需要量を大きく上回ることに繋がり、国産米価格に悪影響を及ぼす恐れがある。

そのため国産米の市場価格や在庫状況、作況指数などの状況を的確に見極めたうえで、輸入量を柔軟に調整する必要がある。

2|輸入関税の撤廃

MA米77万トンの上限枠を超える米の輸入には341円/kgの高関税が課されているが、近年の国内価格高騰により民間輸入でも採算性が出てきている。

仮に関税が撤廃されると、海外産米の価格は5kgあたり2,000円前後になる可能性があり、輸入米が市場に出回れば国産米の価格・需要にも大きな影響が及ぶことになる。

そのため関税を撤廃する際には、農家への所得補償や競争力強化策を併せて導入することが前提となる。

また消費者に向けて、国産米との違いについて情報提供を行い、選択の自由と信頼性を確保する必要がある。

最後に

「令和の米騒動」は、日本の農業政策の構造的な課題を顕在化させた。長年の生産調整政策、気候変動による生産不安定、農業従事者の高齢化、人口減少や食生活の多様化による需要低下など、多くの要因が重なった結果である。

供給面では、主食用米の減産を誘導する現行制度の見直しが急務である。また、気候変動対策としては、気候対応品種の導入と研究開発が求められる。

農業従事者の高齢化に対しては、若手農業者の育成と、大規模化による収益性の向上が必要である。

需要面では、学校給食や外食産業などでの国産米利用の制度化が求められる。

在庫管理については、現行の備蓄制度では市場変動に機動的に対応できない課題があるため、トリガー制度の導入や備蓄運用の柔軟化が必要である。

短期的な価格高騰・在庫減少に対しては、輸入米の活用も有効な対応策となり得る。

ただし、市場への影響や食品安全性に十分配慮し、慎重かつ戦略的な運用が求められる。

特にMA米の輸入枠や関税見直しには、農家への支援と市場調整策を併せて講じる必要がある。

消費者の中には低価格を求める声もあるが、これに対応するためには、輸入米の導入に加え、国産米との品質や特徴の違いに関する情報提供を進めることで、消費者の選択肢を多様化させることが重要である。

今後の米政策には、供給・需要・在庫・輸入の各分野において、柔軟かつ多面的な改革が求められる。

短期的な対応と中長期的な構造転換を両立させることで、持続可能な米の供給と農業経営の安定を実現する必要がある。

(※情報提供、記事執筆:ニッセイ基礎研究所 総合政策研究部 准主任研究員

小前田 大介)

(※一部、表記の揺らぎが生じうるため注釈に関しては削除しております)