利用者が1000万人を超える「ふるさと納税」。実は、今月いっぱいで仲介サイトなどが独自に行っている「ポイント付与」が禁止になります。これを受け、利用者の“駆け込みラッシュ”も予想されています。

10月からポイント還元禁止 変わる「ふるさと納税」の常識

高柳光希キャスター:

ふるさと納税は自分が応援したい自治体やふるさとなどに寄付をすることで、住民税の減額(控除)や、所得税の払い戻し(還付)などが受けられる制度です。

導入は2008年、利用者は右肩上がりで、2024年度の利用者は1080万人、ふるさと納税受入額は過去最多の1兆2728億円となりました。

タレント・俳優 青木さやかさん:

私も昨年から利用しています。地元のお肉や、私はまだ利用していませんが、お墓の掃除代行、お墓に一緒に行ってくれる代行みたいなのもあるそうです。

井上貴博キャスター:

(ふるさと納税を)やらないと損をした気分になるというか、理解している人が得をする、理解していない人が損するという感じがします。

高柳キャスター:

ふるさと納税が10月から大きく変わります。

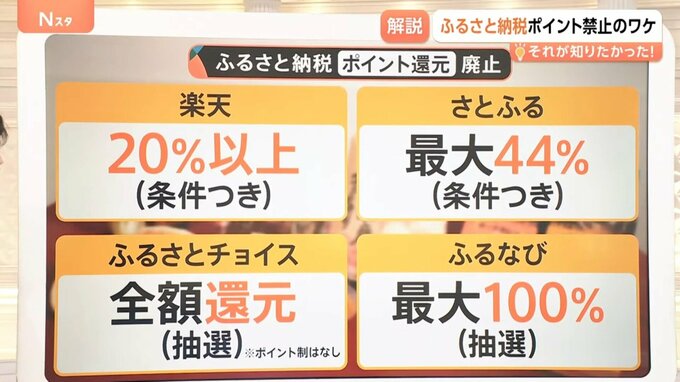

今までは、仲介サイトごとに、独自のポイント還元キャンペーンなどを行うことができました。「楽天」や「さとふる」では条件付き、「ふるさとチョイス」や「ふるなび」では抽選ではありますが、それぞれに還元キャンペーンを行うことで、しのぎを削ってきたという側面がありました。

しかし9月をもって、それが最後になるということで、利用客の駆け込みラッシュが予想されています。

TBS報道局経済部 室谷陽太記者:

ポイント還元禁止の背景として、そもそもふるさと納税自体が、ふるさとや応援したい自治体に寄付をするという制度として始まった。しかし結果的にサイト同士のポイント合戦の様相を呈し、本来の目的とはかけ離れた実態になっているという声が上がっていることにあります。

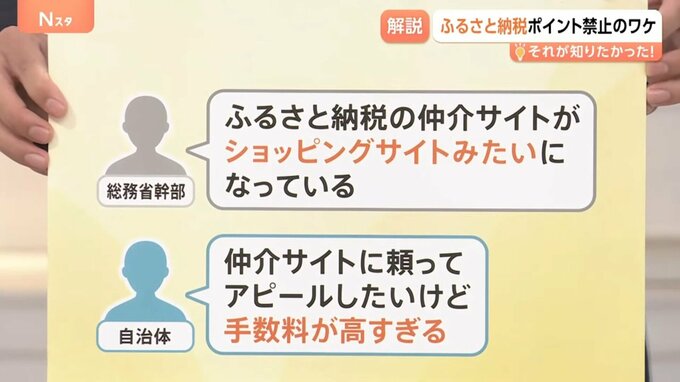

私が取材した総務省の幹部は『ふるさと納税の仲介サイトが、ショッピングサイトみたいになっている』といった声、また一部の自治体からは『仲介サイトに頼って自治体をアピールしたいけど、手数料が高すぎる』といった声も聞かれます。

ふるさと納税の総額のうち、全体の53%が各自治体の財源となっているのですが、実は仲介サイトに支払われている額も13%を占めていまして、自治体から『財源をもっと増やしてほしい』といった、切実な声が聞かれているのです。

高柳キャスター:

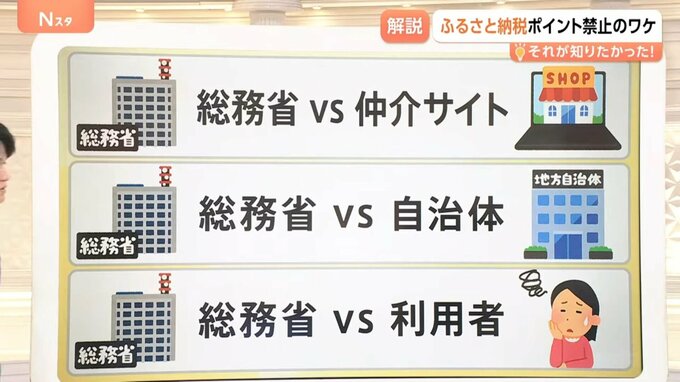

ただ、今回のポイント還元禁止に関して、各所から反発の声も上がっています。

例えば、ふるさと納税の仲介サイト市場は、今まで楽天が6割のシェアを占めていましたが、その楽天から総務省に対して訴訟が起こされています。

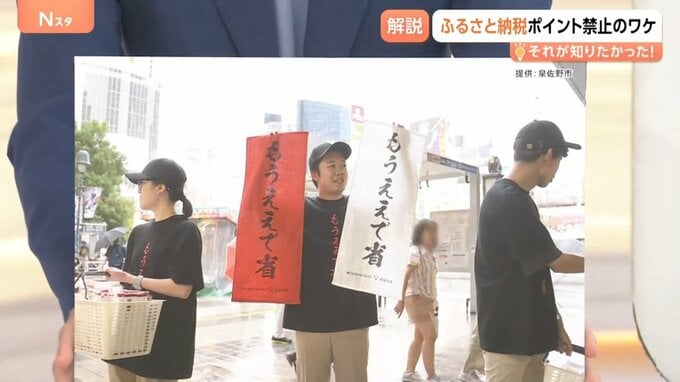

また自治体側からの声として、かつて大阪・泉佐野市が返礼品にAmazonギフト券を設けていたことで、総務省から行政指導が入ったことを皮肉るように、先週末、街中で「もうええで省」と書かれたタオルを配布した事案がありました。

そして利用者からも不満の声が上がっています。ポイント還元の禁止に戸惑いの声が出ており、街の取材でも、「禁止に賛成の人はほとんどいなかった」「10月に申請すると損した気分になってしまう」という声がありました。

室谷記者:

特に人口が減少傾向にある自治体にとっては、「頑張れば増やせる」ふるさと納税は、非常に重要な税源となっています。

ただ一方で、私自身、利用者側に立ってみると、ショッピングサイトの感覚で利用しており、応援したい自治体から選んで、その返礼品を受け取るという本来の形になっていないというのが実態ではないのかと思いました。

そういう状況を見ると、ふるさと納税とは結局、何のための制度であるかということを考えなければならないと思います。