1|制度設計の見直し

主食用米の生産量を安定的に確保するためには、長年にわたり続けられてきた制度設計そのものを見直す必要がある。

とりわけ、政府が過剰生産による価格下落防止を目的として設定する米の「適正生産量」の目安は、主食用米を減産に誘導してきた。

政府主導による生産調整は、市場原理による価格形成や生産者の自律的な経営判断を妨げる要因となっており、今後は「適正生産量」の提示を廃止し、より市場に委ねた柔軟な需給バランスの形成へと移行することが望ましい。

仮に供給過多になり、市場価格が一定水準を下回った際には、政府が備蓄米としての買い入れや価格補填を行う仕組みを導入することにより、生産者の経営を下支えし、市場価格の急落を防止できる。

加えて、主食用米から他作物への転作を促進する「水田活用の直接支払交付金(戦略作物助成)」制度は、主食米の供給力を下押しする構造となっており、早急な見直しが求められる。

たとえば、飼料用米への交付金水準を引き下げることも、一つの選択肢となりうる。

現在、飼料用の一般品種には標準単価7.0万円(収量に応じて5.5~8.5万円/10a)が設定されている。

この交付金を見直すことで、主食用米から飼料用米への転作を抑制し、主食用米の生産維持につながるインセンティブ構造を再設計することが求められる。

2|高温耐性品種の導入・普及と開発の継続

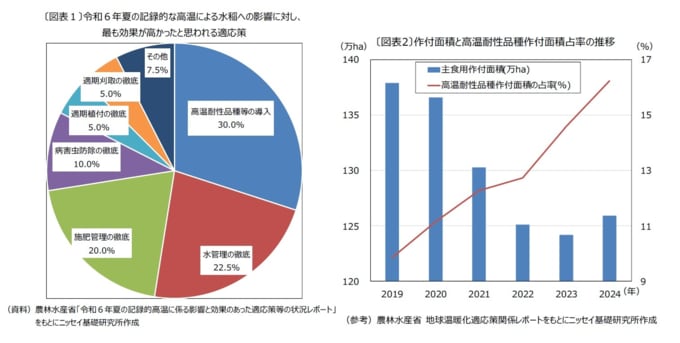

夏場の気温上昇が常態化し、従来の主力品種では登熟障害や品質低下が頻発している。こうした環境変化に対応するためには、高温耐性品種への転換が不可欠である。

高温耐性を有する品種の導入は徐々に進んでいるものの、全体に占める割合は全国で2割弱にとどまっている。

導入促進のためには、地域の気象条件や栽培特性に応じた適応品種を国として明確に推奨することが求められる。現状では、都道府県単位でJAなどが推奨品種リストを作成しているが、国としての戦略的な品種指定や導入指針の策定は道半ばにある。

今後は、高温耐性品種のみに特化した品評会の開催や、国主導による指定品種の設定と導入支援など、より強力な普及政策が必要である。

また、高温耐性品種の導入と並行して、高温環境に対応した新品種の研究・開発を継続的に進めることも不可欠である。気候変動の進行は今後も続くと見込まれるため、現在の耐性レベルでは対応しきれない気象条件が出現する可能性がある。

研究機関と連携し、先を見据えた品種改良のロードマップを構築するとともに、開発から普及までを一貫して支援する仕組みの整備も欠かせない。