学生保護(学生のセーフティネット)の必要性

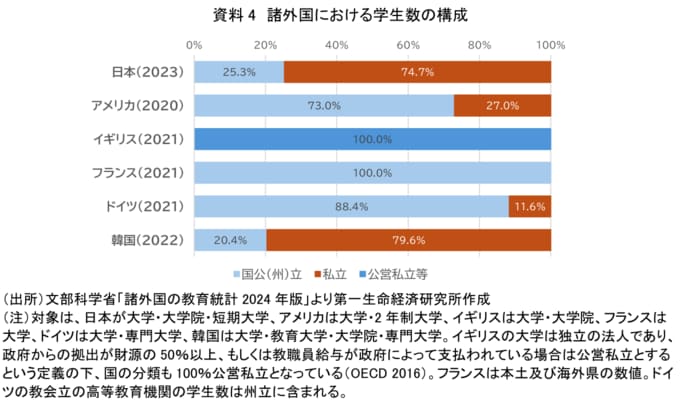

学校法人の場合、私立学校の自主・自律を基本とし、所轄庁の指導・監督は抑制的であるべきとの見方もあるが、規模からしても高等教育の根幹を担っており、私学助成等の公費負担も行われるなど、高い公共的使命を有する存在である(注5)。例えば、主要国における国公(州)立大学と私立大学の学生数の構成をみると、欧米では、国公(州)立の学生が圧倒的多数を占めているが、日本や韓国は私立の学生が約7割という特徴を持っている(資料4)。

大学が経営破綻し突然閉鎖されることになれば、在学生の教育機会が失われ、卒業が困難になる可能性もある。過去、私立大学が在学生の卒業を待たずに閉鎖されたケースでは、文部科学省の主導のもと、各大学団体に協力を求めつつ、近隣の大学等で学生を受け入れてきたが(注6)、将来的に大学破綻が増えることになれば、個別対応にも限界があろう。

一般的に、大学と学生との間には、大学が修業年限を通じて授業料の支払いを受ける一方で、授業を実施し、学校の設備を利用可能な状況に置くなどの役務を提供する「在学契約」が継続していると考えられている(注7)。このなかで、学生は教育サービスの提供を受け、必要単位を取得するなどその課程を修了した結果、大学は大学教育修了相当の知識・能力の証明として学位を授与する。この学位は国際通用性のある能力証明ということもできる。大学が経営破綻したからといって、学生が他大学に再入学したり編入したりすることは容易ではなく、この契約が一方的に解除されることは、学位や卒業証明書の扱いを含め、その後の人生に多大な影響を及ぼす可能性がある。こうした状況を考慮すると、契約者としての学生を保護するという契約者保護の観点が重要だ。

そこで、「中間まとめ」では、縮小・撤退への支援として「学校法人が解散する場合等における学生保護の仕組みの構築や残余財産の帰属の要件緩和」が掲げられた。つまり、私立大学や私立短期大学(学校法人)が経営破綻した際、学生の教育機会等を確保するためのセーフティネットを予め構築しておく必要がある。経営破綻の末、未来を担う人材が路頭に迷うといった社会的な混乱が起きる前に、教育機会を確保し、安心して学業を続けられる環境を整えておかなければならない。例えば、民間企業の中でも、公共性の高い事業を営み、経営破綻した際には預金者保護や契約者保護の制度を備える金融機関の仕組みを大学に応用することも考えられるのではないだろうか。

それでは、具体的にどのようなスキームが考えられるだろうか。大学が経営破綻した際の学生保護の枠組みについては、特に前例がある訳ではない。一般的に経営破綻は突然発生するものではなく、経営悪化に陥っている会社を経営改善あるいは早期に退出させるといった事前的措置の方が、経営破綻後の事後的措置よりも契約者や取引先、債権者の負担といった社会的コストが小さく済むと考えられる。つまり、大学の経営破綻に伴う社会的コストを最小限に抑えるためには、事前的措置と事後的措置の両面からの対策が必要となる。

そこで次号では、後編として、筆者が所属する生命保険業における事前的措置と事後的措置のスキームをケーススタディとして取り上げ、「学生保護機構」(仮称)の創設など、学生のセーフティネットの枠組みについて、私見を述べたい。

【注釈】

1. 学校法人は私立学校を設置運営する主体で公益法人の一つ。1つの学校法人が、大学や短期大学、高等学校、中学校など複数の私立学校を設置することができる。私立学校法によると、所轄庁は、私立大学及び私立高等専門学校を設置する学校法人については文部科学大臣、私立高等学校以下の学校をのみを設置する学校法人については都道府県知事となる。

2. 2021年度の大学・短期大学を設置する学校法人(附属病院や設置する高等学校以下の学校の収入も含む)の収入の財源別比率は、学生納付金が48%を占める。これに対して、国立大学法人は、公財政(運営費交付金、補助金等収益の合計)が35%、学生納付金が10%である。

3. 2024年5月20日日本経済新聞朝刊「私立大101法人『経営困難』 全国18%、再編・統合加速も」。

4. 文部科学省によると、大学・短期大学への進学者数は、2040年度頃には年間約23,355人減少する一方で、2023度の大学・短期大学の入学定員の中央値が270人であることから、中間的な規模の大学が1年間で90校程度減少していく規模と試算された。

5. 教育基本法第八条では「私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。」とし、「公の性質」を有しているとされている。

6. 法令違反や不祥事、経営悪化により、2013年に文部科学省から解散命令が出され、在学生がいる中で閉鎖された創造学園大学(学校法人堀越学園)の場合、学生の転学支援について、文部科学省より各大学団体等に協力を依頼して対応した。) 国立大学法人福島大学行政政策学類「学修案内(令和4年度入学者用)」はじめに「大学と学生の間柄について」参照。

【参考文献】

・文部科学省中央教育審議会大学分科会高等教育の在り方に関する特別部会(2024年)「急速な少子化が進行する中での将来社会を見据えた高等教育の在り方について(中間まとめ)」

・文部科学省中央教育審議会大学分科会(2023年)「学修者本位の大学教育の実現に向けた今後の振興方策について(審議まとめ)」

・文部科学省大学設置・学校法人審議会学校法人分科会学校法人制度改善検討小委員会(2018年)「学校法人制度の改善方策について」

・内閣府規制改革推進会議第5回人への投資ワーキング・グループ(2022年)「『事後型の規制・制度』による学校法人・学校の連携・再編及び撤退の促進に係る文部科学省の取組について」

・日本私立学校振興・共済事業団(2023年)「令和5(2023)年度私立大学・短期大学等入学志願動向」

・日本私立学校振興・共済事業団(2023年)「私立学校運営の手引き(2023年3月改訂版)」

・経済同友会(2018年)「私立大学の撤退・再編に関する意見-財務面で持続性に疑義のある大学への対応について-」

・久下眞一(2020年)「学校法人会計基準の課題-「継続性」と「健全性」を把握する観点からの見直し-」三省堂書店/創英社

(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 総合調査部 研究理事 谷口智明)