急速な少子化に伴い、日本の大学は厳しい経営環境に直面している。とりわけ私立大学の半数以上が定員割れとなるなど、経営破綻のリスクも懸念される。一方で、突然の大学閉鎖は学生の教育機会を奪い、学生の将来に深刻な影響を及ぼすことになる。

中央教育審議会では、2023年9月に文部科学大臣より諮問された「急速な少子化が進行する中での将来社会を見据えた高等教育の在り方について」に応じ、大学分科会の下に「高等教育の在り方に関する特別部会」を設置して、2040年以降を見据えた高等教育の目指すべき姿や具体的方策について検討を進めてきた。2024年8月には「急速な少子化が進行する中での将来社会を見据えた高等教育の在り方について(中間まとめ)」(以下、「中間まとめ」)が公表された。今後、さらに検討を重ね、2024年度内に答申される予定である。

そこで、本号では、前編として大学淘汰の時代が到来することを見据え、特に私立大学や私立短期大学(学校法人)(注1)が経営破綻した際の学生保護の必要性について確認する。さらに、次号では、後編として学生保護の枠組み構築に向けた制度整備について、生命保険業の事例を参考に私見を述べる。

大学淘汰の時代

(1)18歳人口と大学入学者数・大学数の推移

「中間まとめ」では、冒頭より「危機は今、我々の足下にある。それは、この急速な少子化である」として、少子化に対する強い危機感が示された。そこで、まず大学の経営環境について、需給の視点より説明したい。

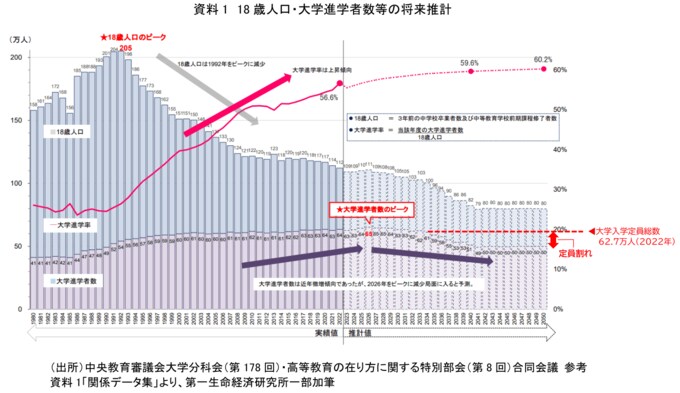

需要サイドの学生について、一般的にわが国で大学進学者となる18歳人口は、1992年の約205万人を直近のピークとして、2023年には約110万人と半分近くまで減少している。文部科学省の推計によると、2040年には約82万人に減少し、その後は80万人程度で推移すると見込んでいる。但し、足元の状況はさらに深刻だ。厚生労働省「令和5年人口動態統計月報年計(概数)」によると、2023年の日本人の出生数は72.7万人と国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口(2023年日本人出生数73.9万人)よりも下振れしており、少子化は予測よりも加速している。2023年に生まれた子どもたちが18歳を迎える2041年の18歳人口は、80万人を大きく下回り70万人台となる蓋然性が高いだろう。

こうした18歳人口の動向や大学進学率等を踏まえ、大学進学者数(学生数)は2026年度に65万人とピークを打った後、2040年度以降50万人程度に減少すると推計されている。従って、供給サイドの大学入学定員が現状(2022年度約62.7万人)のままならば、学生数は入学定員の8割程度しか埋まらないことになる(資料1)。明らかに供給過剰であり、大学進学者にとっては、大学を選ばなければいずれかの大学に入学できるといった「大学全入の時代」となる。

また、供給サイドとして国公私立大学・短期大学数は、1992年度の1,114校から2001年度には1,228校とピークをつけたものの、2023年度は1,113校と1992年度比ではほぼ横ばいとなっている。しかも、私立大学に限ってみれば、1992年度の384校から2023年度の622校と約1.6倍に増加している。つまり、18歳人口が大きく減少するなかで、大学数を維持することができた背景には、大学進学率の上昇に伴う進学者数の増加といった効果が大きかったと考えられる。

以上をまとめると、極めて急速な少子化の進行により、18歳人口の減少が避けられないなか、多くの大学が入学希望者を競って取り合うことになる。とりわけ学校数を増やしてきた私立大学を中心に大学淘汰の時代が到来しているといえよう。