子どもから父へメッセージ、そして「定額働かせ放題」の教員の未来は…

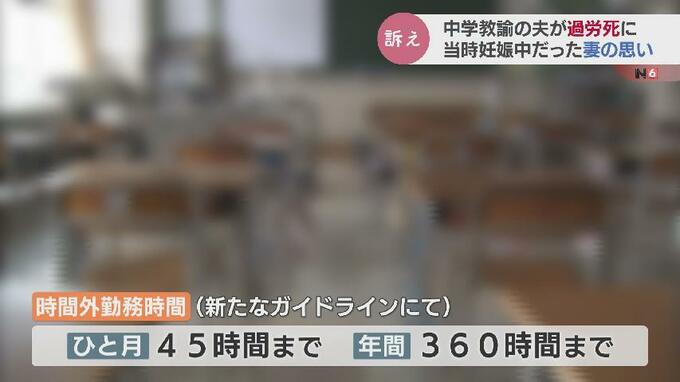

文科省は教員の労働環境を改善しようと、2019年に新たなガイドラインを制定。

部活動も管理の対象に含め、時間外勤務時間をひと月45時間、年間で360時間までと定めました。

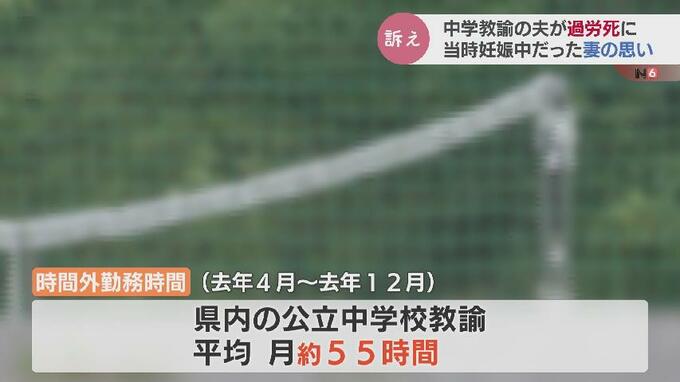

しかし、昨年度の県内の公立中学校に勤める教諭の時間外勤務時間の平均は月およそ55時間。さらに、全国の中学校では「過労死ライン」とされる月80時間の残業に相当する可能性がある教員は約37%にのぼり、長時間労働の実態はいまも残っています。

部活動をめぐっては、学習指導要領に「生徒の自主的・自発的な参加により行われる」などと書かれているだけで、教員がどう関わるべきかは明記されていません。

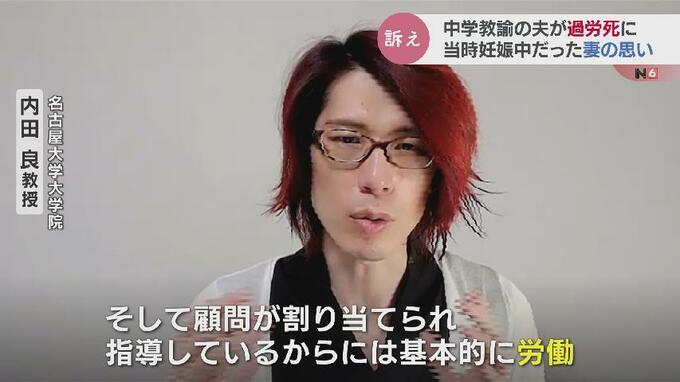

教員の長時間労働や、部活動問題について詳しい専門家は…。

名古屋大学大学院 内田良教授:「『部活やってください先生』と言われたとき、仕方なく自己犠牲のもとやってしまう。実際には自主的と位置づけられながらも、学校の活動として設けられ、そして、顧問が割り当てられ指導しているからには、基本的に労働だろう」

教員による部活動の指導が「自主的」として片付けられてしまう現状。

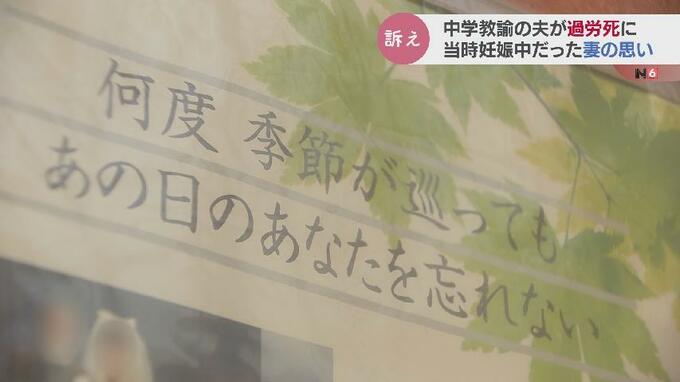

亡くなった男性教諭の妻:「主人は教員の仕事がすごくすごく好きだったんですよ。なので教頭にも校長にもならなくて、一生教員でいたいんだって言ってたんですね。だからそういう熱い思いがある人が追い詰められてしまってすごく悔しかったんです」

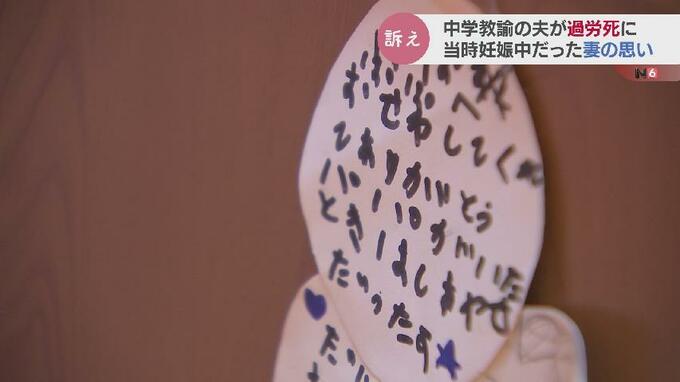

仏壇の横には子どもたちが父親に向けたメッセージが貼られていました。

メッセージ:「ぱぱへ、おせわしてくれてありがとう。ぱぱがいたときはたのしかったよ」「だいすき、おそらにいるぱぱはすてきだよ」

教諭の長時間労働の抑制につながりにくい事態になっているのが「教職員給与特別措置法」。公立校の教諭に月給の4%を「教職調整額」として上乗せする形で支給する代わりに、残業代が支払われないのです。

教諭の業務が増えても残業代の支払いは生じないため、長時間労働の抑制につながりにくい現状となり「定額働かせ放題」と批判が集まっています。

生徒や教育に力を尽くした男性がなぜ自分の体を壊すまで働かなければいけなかったのか。教諭たちの未来が問われる判決は、今月5日に言い渡されます。

亡くなった男性教諭の妻:「主人のことを美談で終わらせたくはないんですよ、そのあとに残された先生たちがまた同じことになるんじゃないか、もう自分たちと同じ思いをする家族が、また生まれてしまうんじゃないかという思い」