それもそのはず。

実は京都にある伝統工芸の専門学校で学んだあと、少し前までは漆器の名産地・輪島の会社で3年余り働いていた、経験者。

基本的な知識があり、より“職人”への道が近いことも、後継者を求める産地にとって採用の決め手でした。

竹内桜咲子さん:

「輪島はすごい分業制で、もう全部、下地やる人、研ぐ人、上塗りする人、中塗りする人みたいに全部分かれているんで、結局自分のやること以外のことって知らない」

「産地によってやり方が全然違うので、木曽のやり方も学んで、もともと修理の方をしたかったので活用できるかなと思って」

一人の職人が一貫して手がける、木曽漆器。

1つの作品を仕上げるまでには30工程ほどもあり、時間はかかりますが、その分、職人ごとに特徴やこだわりを見せることができます。

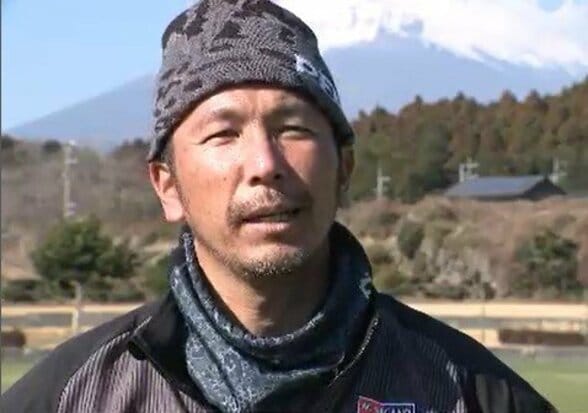

小坂進さん:

「“漆は生き物”なんていってるんですけど本当にね、自分の思ったようになってくれない時も結構あるもんですからね。そこをうまく上手に気候と合わせてやってくから、大変は大変ですけど楽しいこともありますよね。仕上がったときの嬉しさとかね」

地域おこし協力隊の任期は、最大3年。

ゆくゆくは、産地での就業・起業が想定されていて、まずは週に4日、小坂さんのもとで学びながら、他の工房の見学や職人との交流などを通じて知識と技術を身につけていきます。

竹内桜咲子さん:

「とりあえず全部工程を学んで、そっから自分の作品を作っていけたらいいなと思います」

小坂進さん:

「普段やっていることを伝えていければと思って。でまた、自分たちは歳ですので若い方たちの感性を自分たちも吸収したい」

伝統の技を受け継ぐ、職人へ。

師匠と弟子、二人三脚の挑戦が始まります。