なぜ、孤立した末に凶行に及ぶのでしょうか。

日本大学危機管理学部 福田充教授:

「社会的人というのは友人、仲間、家族と協調して生きていれば、なかなか人を殺したり犯罪を犯して人に迷惑をかけることは抑制が効くが、社会的な関係性、社会的紐帯と言いますが、そういうものが切れている個人は歯止めが効かない」

「過激化しやすい傾向ある」

自暴自棄型の犯罪には、多くの人を巻き込む無差別なケースがありますが、青木容疑者は以前から女性2人に対し、一方的な恨みを抱いていたとされています。

日本大学危機管理学部 福田充教授:

「精神的に不安定になると、被害妄想を感じたり、誇大妄想を持ったりすることで、本来自分が笑われているわけでなく、周りで談笑して話して笑っているだけでも自分のことを笑っている、自分が馬鹿にされているんじゃないかという風に思いがちな被害妄想を持つことは精神的にあり得る」

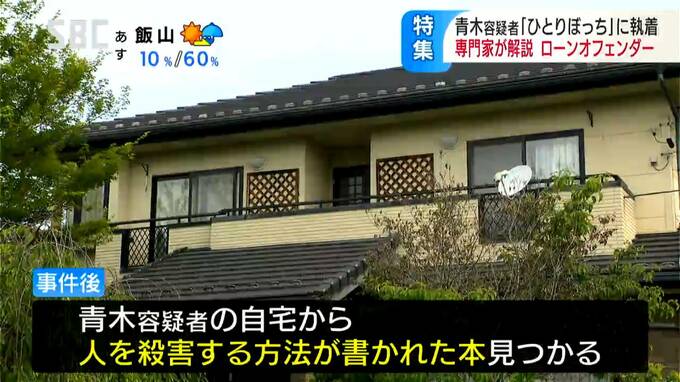

狩猟などを目的に4丁の猟銃を所有していた青木容疑者。

捜査関係者によりますと、事件後、自宅から人を殺害する方法が書かれた本が見つかったということです。

自宅ではサバイバルゲームにのめりこんでいて、青木容疑者は殺人への興味があったのではないかとみる捜査関係者もいます。

福田教授は青木容疑者が猟銃を所有していたことが、凶行のハードルを下げた可能性があると考えています。

日本大学危機管理学部 福田充教授:

「ナイフや銃器、今回は猟銃だったが、身近な環境にある、回りに囲まれて生活していると、それを使うことに対する、禁忌、タブーの敷居が低くなる乗り越えやすくなってしまうという傾向がある」

「銃器を使用する人のメンタルケア研修、社会的教育も今後重要になってくると思う」

近年、増加傾向にあるとされるローンオフェンダーによる凶行。

福田教授は事件を防ぐためには、銃などの凶器に対する規制より、社会的に孤立を防ぐ根本的な対策が必要と指摘します。

日本大学危機管理学部 福田充教授:

「どんなに(規制を)強化しても人を攻撃したいという個人が増えれば、爆弾でなくても銃でなくても攻撃しようと思えばできる。対処療法ではこういった事件はゼロにするのは難しい」

「いじめ、差別、貧困、様々な教育や職業の格差などによって社会的に孤立していき過激化していく個人をどうやって減らすかが本当は一番大事な根本療法」