被告はなぜ法廷で黙秘を続けているのでしょうか。

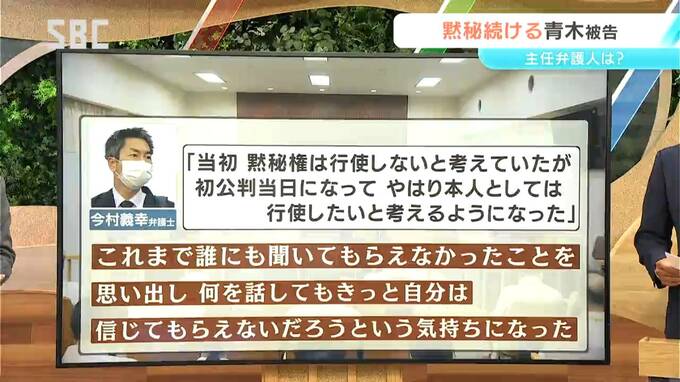

初公判で「黙秘します」と話した青木被告ですが、その理由について主任弁護人の今村義幸弁護士は、次のように話していました。

「当初、黙秘権は行使しないと考えていたが、初公判当日になってやはり本人としては行使したいと考えるようになった。本人は長らく「ぼっち」とか「きもい」という言葉に苦しめられてきて、裁判の中で明らかにしたいと当初思っていたが、裁判が近づき、これまで誰にも聞いてもらえなかったことを思い出し、「何を話してもきっと自分は信じてもらえないだろう」という気持ちになった。これも病気の症状の1つだと思っている」

初公判から法廷で黙秘を続けている青木被告ですが、そもそも「黙秘」とはどういうものなのか、裁判に影響があるかなど専門家に聞きました。

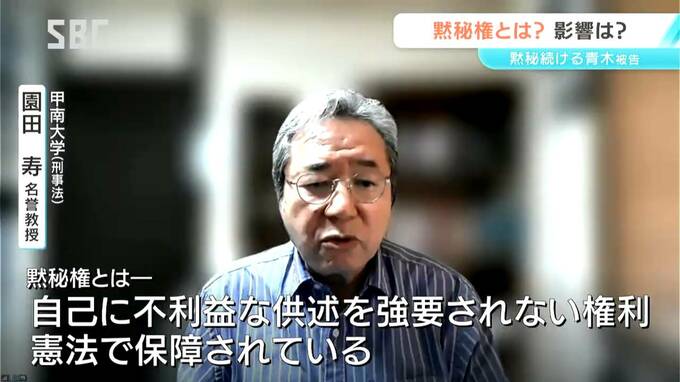

甲南大学 園田寿名誉教授:「黙秘権とは、自己に不利益な供述を強要されない権利ということで、憲法で保障されている。黙っていることは権利を行使しているので、不利益に評価されないのが大原則です」

刑事法に詳しい甲南大学名誉教授の園田寿さんは、捜査段階で事件について話していた被告が裁判で話さなくなるケースは「まれ」だと指摘します。

裁判への影響についてはー。

甲南大学 園田寿名誉教授:「黙秘権(の行使)自体は不利益にカウントされてはいけないんだけれども、実際上は、結果的に不利益になる可能性はある。例えば犯行現場に指紋があったとして、検察が有罪の証拠として出してくるわけです。(アリバイがあっても)黙っていると有罪の強い証拠になります」

裁判員はどう判断するかー。

甲南大学 園田寿名誉教授:「裁判を離れると、黙っているとやましいことがあるんじゃないかと思われがちですが、黙秘権というのは権利だから、プロの裁判官からどう評価すべきかはしっかり説明があると思います」