元日に発生した能登半島地震から2月1日で1か月です。能登地方はこれまでの国の地震予測では、大きな地震が起きる可能性が低いと思われていた地域でした。

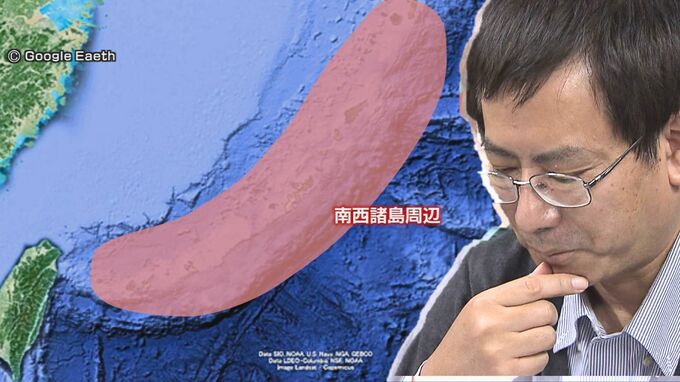

地震はいつ・どこで起きるか分からないことを再認識させられた今回の地震。沖縄の地震リスクをどう考えればよいのか、専門家に聞きました。

能登半島地震の前兆だった?2020年から続いていた群発地震

マグニチュード7.6、最大震度7を記録した能登半島地震。死者は238人に上り、現在も19人の安否が分からず捜索が続けられています。(※死者数・安否不明者1月31日時点)

今回の地震を引き起こした要因だと指摘されているのは、マグマや水などの流体の移動によって起きる群発地震です。

今回の地震について、琉球大学で地震学を研究する専門家に話を聞きました。

琉球大学 中村教授

「原因は分かりませんけど、地下の深いところから多分水が上がってきて、水が岩盤を押し広げて、その際にひずみがかかって地震が起こったんですね。これは群発地震です。近くでそういう岩盤の押し広げがあったので、そういったことで周辺のひずみが変化して、大きい地震を誘発したんだろうと思います」

能登地方では、2020年から群発地震が続いていました。これは今回の大地震の予兆ではなかったのでしょうか。

琉球大学 中村教授

「予兆というのはないですね。いわゆる群発地震の活動がずっと2020年から起こってきて、時々そういうマグニチュード6クラスの地震が起こっていたというぐらいです」