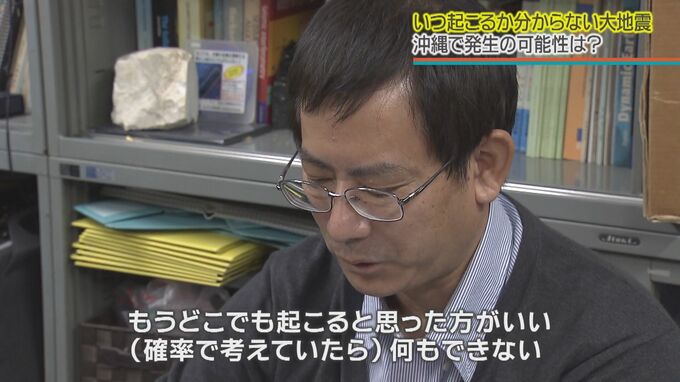

「もうどこでも起こると思った方がいい、数字を待つと何もできない」

琉球大学 中村教授

「むしろ問題はマグニチュード7以上の確率を出していないとこですね。南西諸島の場合にはやっぱり地震の記録が少ないので、発生率を出すのは難しい。そうすると、正確な数字を待っていたら、多分その前に災害が起きます。ですから、ある程度大きな地震が起こるという前提で、いろいろ対策が必要だと思います」

発生確率などの数値にとらわれず発生することを前提にした備え。さらに、島しょ県だからこそ、能登地方以上に起こり得る孤立状態の長期化を見据えた備えが必要です。

琉球大学 中村教授

「沖縄は四方全部海ですから、どこの島でも当然。そうすると、もし交通網が駄目になった場合には、もう他の県外から沖縄の情報を知る方法がない。その後救援活動に来にくいと、これは沖縄に限らず他の離島もそうですね」

「個人レベルでいうとやっぱり備蓄ですね。3日間程度の水食料は必要ですね。正直言うと、もうどこでも起こると思った方がいいです。これは数字を持ってたら(確率で考えていたら)多分何もできない」