群発地震は大地震の予兆とは捉えられない

中村教授は、群発地震が起きている地点で“必ず”大地震が起こるとは言えないため、群発地震を大地震の予兆として捉えることはできないと説明します。

一方、沖縄における地震のリスクについては次のように指摘しますー

琉球大学 中村教授

「沖縄の過去の履歴がわかりにくいので、精度の高い地震の確率は出しにくいですね」

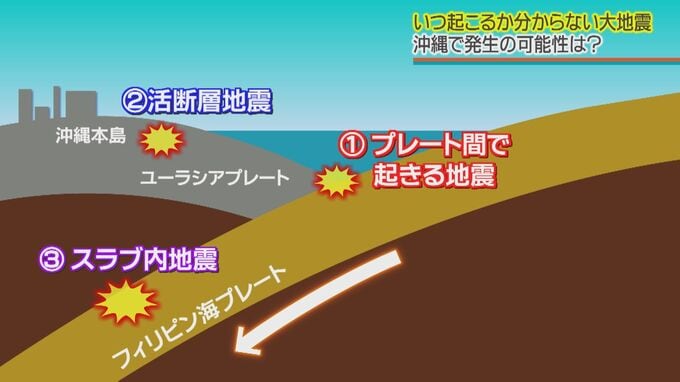

確率予測は難しいものの、沖縄で起きうる地震は大きく3パターンに分けられるといいます。

①海側から来るフィリピン海プレートと陸側のユーラシアプレート間で起こる地震

②活断層地震

③沈み込んだプレートの中で起こるスラブ内地震

また、地震の予測の難しさは具体的に次のデータに表れています。

琉球大学 中村教授

「こちらは日本で、今後30年に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率を色分けで示した地図です。去年1月の最新の予測が反映されています。能登半島地震で大きく揺れた地域は、0.1%から3%と低く予測されていたことが分かります」

予測の困難な地震。中村教授は、過去に起きた地震から、沖縄での大地震の可能性を指摘します。

琉球大学 中村教授

「実は沖縄県内は、沖縄本島も宮古も八重山も過去に結構大きい地震が起こってます。震度5とか6ですね。ですから全然地震がない地域ではなくて、大きな地震が起こってもおかしくない地域ですね」

よく知られているのは、1万2000人が犠牲になったとされる、1771年の八重山地震津波。また沖縄本島近くでも、1909年にマグニチュード6クラスの地震があったことが記録に残っていて。沖縄は大きな地震が起こらない地域とは、まったく言えないのです。

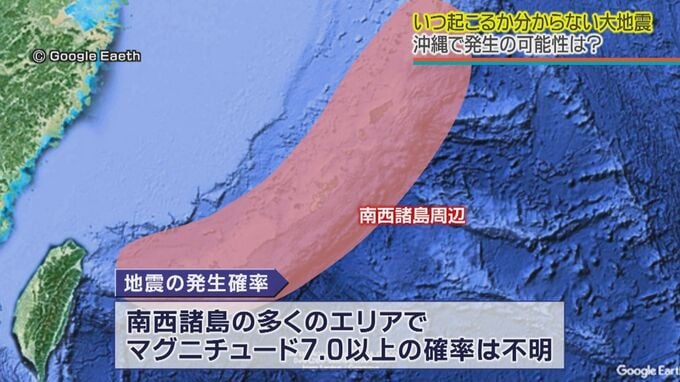

一方で南西諸島周辺の多くのエリアで、マグニチュード7.0以上の地震が起こる確率は過去のサンプルが少なく不明となっています。