祖母が対馬丸からの生還者 ひ孫の思い

眞榮城百恵さん(小5)

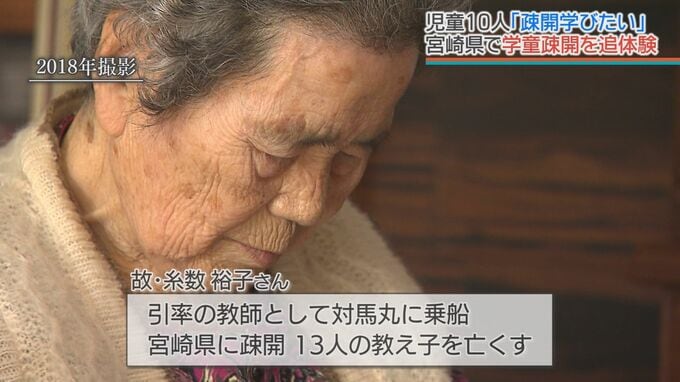

「糸数裕子さんは私のひいおばあちゃんで、疎開時の体験で引率していた子どもたちをたくさん亡くされて、すごく悲しんでいました」

眞榮城さんの曾祖母、糸数裕子さんは、当時、引率の教師として対馬丸に乗船していました。魚雷攻撃を生き延び、宮崎県に疎開した糸数さんでしたが、13人の教え子全員を亡くしました。

眞榮城百恵さん(小5)

「ひいおばあちゃんの家に行った時、一緒に鶴を折ったり、すごく優しかったのが思い出に残っています。宮崎でどうやって過ごしていたかは、ひいおばあちゃんだけどまだまだ知らないことがあるから、どんな思いをしたのかとかを持って帰ってきて、多くの人に発信したいなと思っています」

百恵さんの母 眞榮城茜さん

「研修の中で娘がどう考えていくのかなというところが楽しみです」

対馬丸記念会 高良政勝代表理事

「同じような体験をしなさいとは言いませんけど、こういうことを経て今の沖縄ができたんだなというのがわかると思うんですよね」

鹿児島空港に到着した10人の児童。これから3日間、宮崎県で当時の疎開先をめぐります。

鹿児島空港に到着した10人の児童。これから3日間、宮崎県で当時の疎開先をめぐります。

対馬丸記念館 堀切香鈴学芸員

「今皆さんの向かって右手側に見えている小学校があるんですが、対馬丸で生き残った那覇国民学校の25~6人の子ども達と、引率の先生たちがここで生活をしていました」

児童たちが最初に訪れた、宮崎県えびの市には、当時沖縄から、対馬丸の生存者を含む、360人が疎開しました。

歴史民俗資料館元職員 上谷川則男さん(72)

「学童疎開の子どもたちが加久藤地区に来たころも寒くて、くつもくつ下もないし、学校も、お友達も、仲間も違うし、勉強も大変だったろうと思います」

対馬丸に乗船した眞榮城さんの曾祖母、糸数裕子さんも、えびの市へと身を寄せていました。

眞榮城百恵さん(小5)

「学童疎開してきた子たちは、加久藤小学校に来た時、寒くて食べるものが無くて、貧しい暮らしだったとメモしました。ひいおばあちゃんも、子どもたちも、今はジャンパーとかあってあったかいけど、昔は着る物も食べる物も無かったから、寒いしひもじい思いをしていたかもしれないと思います」

こうして始まった、学童疎開の追体験。児童たちはこれから、どんな体験を経て、何を感じるのでしょうか。