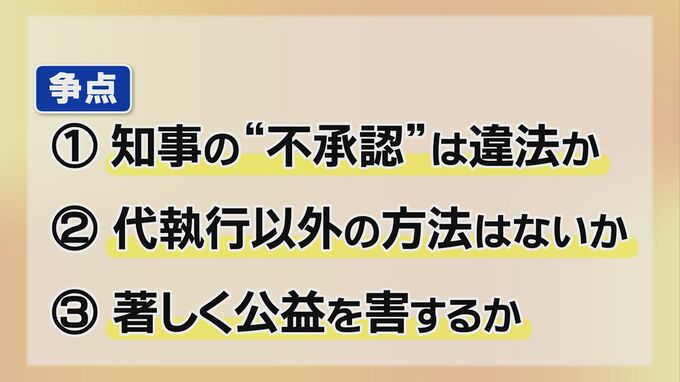

辺野古代執行訴訟では主に3つの点が争点になっていました。

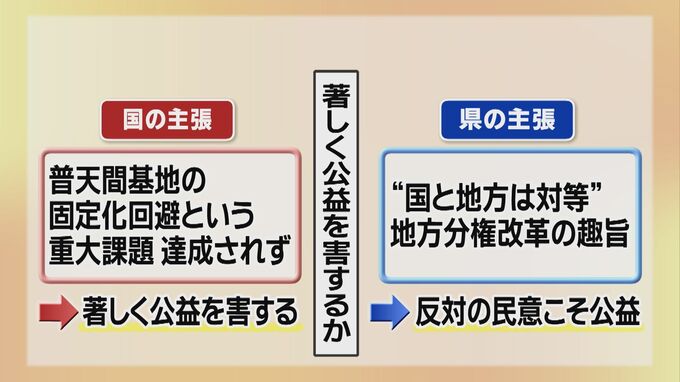

▽玉城知事が工事の設計変更を認めないのは違法かどうか▽「代執行」以外に方法はないのか▽放置すると著しく公益を害するのか

それぞれ、国と県の主張は対立していました。

このうち「放置すると著しく公益を害するのか」という部分について裁判所は

このうち「放置すると著しく公益を害するのか」という部分について裁判所は

『県が承認しなかった場合、埋め立てがさらに遅れ、人の生命・身体に関わる普天間基地の危険性除去が実現されず、移設が大幅に遅れることになるため、「社会公共の利益を侵害するものにあたる』として、国の主張を認めました。

また、最高裁判決後も県は承認を放置しているとして、県の対応を批判しています。

その一方で、裁判長は沖縄の歴史について触れ「埋め立てに対する県民の心情は理解できる」として、戦後の沖縄の歩みに理解を示しました。

しかし、移設に反対する民意など県が訴える公益については法律論として「考慮し得るものとは言いがたい」として県の訴えは認めませんでした。

裁判所は県に対し、判決文を受け取った日の翌日から起算して3日以内(休日除きカウント)、つまり25日までに承認するよう求めていて、移設阻止を公約に掲げてきた玉城知事は、自ら承認するか代執行を待つかの判断を迫られます。

県は今後1週間以内に上告するか判断することになりますが、上告したとしても国による代執行を止める効力はありません。

現在、辺野古側の埋め立ては99%以上完了していて、今後は大浦湾側の埋め立てが始まることとなります。国は早急に大浦湾側の工事を再開したい考えで近く、埋め立て区域の外枠にあたる護岸の工事を再開させる方針です。

地方分権が進み国と地方は「対等」とされる中での代執行は地方の自治権を奪いかねないいわば「最終手段」です。

裁判所がこれを認めたということは今後、地方の意向を無視して国の思い通りにことを進められる前例を作ってしまったということになります。

沖縄だけではなく全国の問題として判決が持つ意味を今一度考えるべきではないでしょうか。