8月15日は終戦の日です。沖縄戦をテーマに、ジオラマ模型作りに励む高校生がいます。あえて沖縄戦のむごさをジオラマで表現する理由を取材しました。

人間の狂気を表現 戦争を理解するためのジオラマとは

「アメリカ兵の証言で、小禄地区の戦いの時に日本軍の海軍の将校が、墓の上でアメリカ兵の前で自決したって証言があったんですよ。それで少し人間の狂気っていうものを表現したかったので。人に見せるためのプラモデルではなくて、自分が戦争を理解するためのジオラマ」

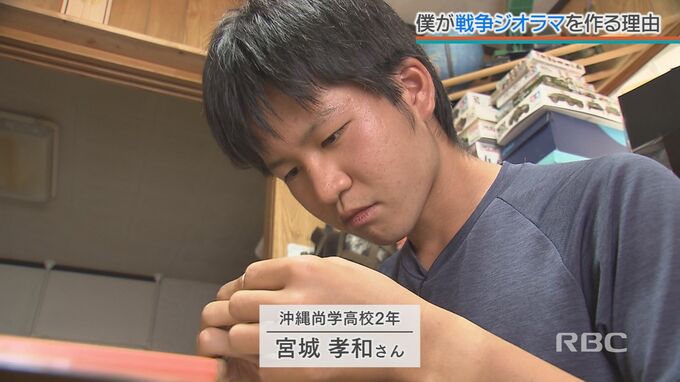

”78年前の戦争を理解したい”そう願いを込めて、ジオラマ模型を作る作高校生がいます。

沖縄尚学高校2年の宮城孝和(みやぎ こうわ)さんです。

市販の人形に樹脂粘土を貼り付け、服や表情、体の動きをつけていきます。

沖縄尚学高校2年 宮城孝和さん

「これは負傷した友達を助けて歩く学徒兵をイメージして作っています」

宮城さんが沖縄戦をテーマにジオラマを作るようになったのは、1年ほど前。それまでは軍艦や戦車など、ミリタリー模型の世界に夢中でした。

母 百代さん

「戦艦大和を初めて夏休みの宿題で作って。発砲スチロールで作って。それぐらいから、だんだん戦艦作ったり、プラモデルを買ってキットを作って、それからこういうことになりました」

そうした中、興味本位で参加した遺骨収集の現場で、宮城さんの意識を大きく変える出来事が起こります。

沖縄尚学高校2年 宮城孝和さん

「銃弾で穴が開いた飯盒の蓋に「タクム」って書いていた遺留品が出てきたんですよ。あれを見て、待っている遺族に現場を見せてあげたい気持ちが強くて」

「2年前に作ったこの戦車の作品は、模型会の展示会に出すっていうことを決めていたので、ちょっと大胆な表現とかを交えたりしたんですけど、作っていくにつれて自分が戦車とかに興味がなくなったんですよ、ちょうどこの節目に。それだけが戦争じゃないということを強く実感することができたので」

時間を見つけては、遺骨収集のボランティア活動に参加するようになった宮城さん。この日は、京都のNPO団体が実施する旧海軍司令部壕の遺骨発掘調査です。