捜索の人役「川沿いですよね。」

スタッフ「あそこ下りていくと川沿いなので、少し進んでみましょうか」

1つめの通過ポイントを訪ねますが、姿は見えません。

捜索の人役「移動したかもしれないですね。新しい情報きていますか?」

新たな情報を待ちながら、捜索を続け、ようやく発見!

捜索の人役「大雨ですけど、ちょっと大丈夫ですか?お困りじゃないですか?」

認知症の人役「どこ歩いているか、わからなくなりました」

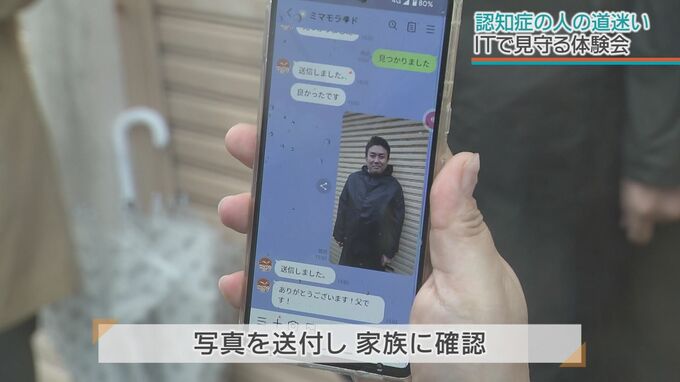

最後に、写真を撮影して、家族に本人かどうかの確認をとります。

捜索の人役「ご家族が待っているので、一緒に行きたいのですが大丈夫ですか?」

認知症役「はい、ありがとうございますー」

行方不明から30分、捜索体験は無事終了しました。

参加者

「居場所の見当がつくというのが多分一番心強いなとは思いました。闇雲にどこかを大勢で探すとかではなくて、これがうまくツールとして活用できれば、少人数で探すことも可能なのかなというふうに思いました。地域の人たちが気軽に参加できるような、『今この地域で何か起きてるみたいだよ』と言って参加してくれるようなのになると、いいんじゃないかなと思ってます」

捜索の負担軽減を実感した参加者たち。一方で、認知症の人にストレスを与えず、やさしく見守るための道具として活用する必要性も感じた様子でした。

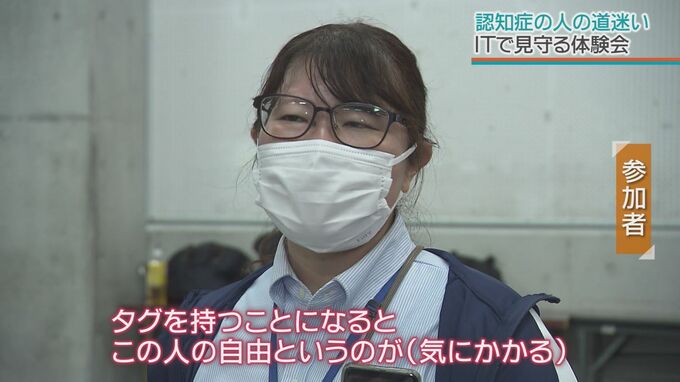

参加者

「タグを持ってたりっていうことになると、どうしても何かこの方の自由っていうんですかね、監視に繋がらないようになりたいな」

国内の認知症の人は増加傾向にあり、2025年にはおよそ700万人にのぼるとされています。ITのシステムを使うことで、探す負担軽減は大きいですが、タグを持っている人への偏見につながらないよう、持たせる工夫や私たちの理解も広がることも求められます。