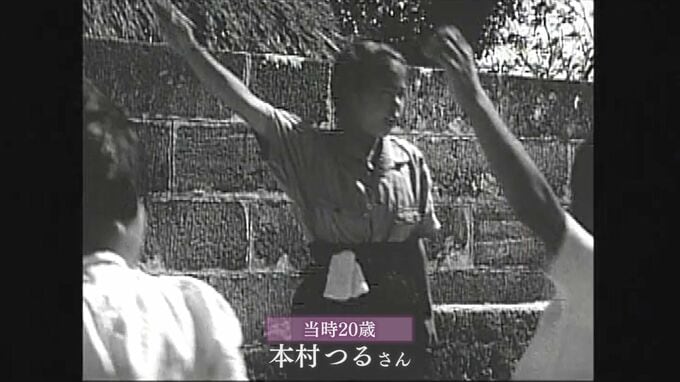

戦後すぐのコザ孤児院の映像です。体操する子どもたちと踊っているのが、本村つるさん。当時20歳。孤児の面倒をみる本村さんの、貴重な記録です。

自身も戦争で、きょうだいを亡くしていました。

本村つるさん「兵隊や人が吐き捨てるように折り重なってアダンの下の海岸沿いに人がたくさん死んでいました。戦後は私は戦争に行きましたということは一言も言わなかった。なぜ言わなかったのかよくわからないんですけどいわなかった。やっぱりたくさんのお友達を亡くして、自分が生きたことがすごく後ろめたいような感じがあった」

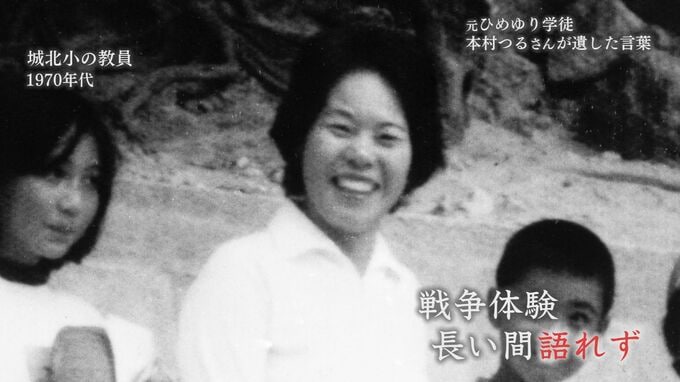

戦後は教員の道へ進み、35年間教壇に立ちました。しかし自身の戦争体験については、長い間、口をとざしてきました。

教員、生徒240人が動員され、136人が命を落としたひめゆり学徒隊。本村さんは19歳。砲弾に倒れる親友を目の当たりにしました。

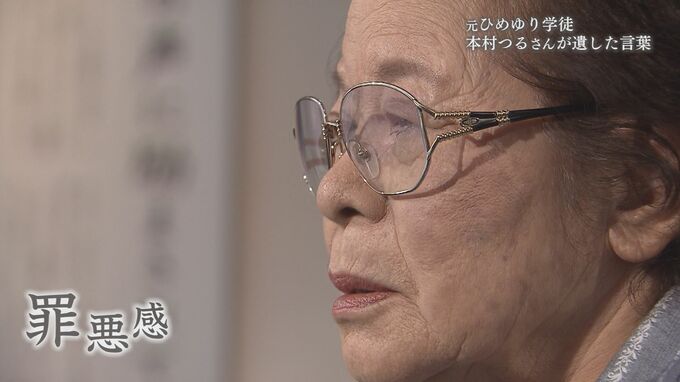

本村つるさん「至近弾が落ちたんですよ。そこで一つ友達がケガをした。『あとで迎えに来るからと言って、そこの兵隊さんにお願いしてあるから壕に入れてもらうから』と言って私は降りたんですね。とうとう迎えに行かなかったんですよ。その迎えに行かなかったということが、いつまでも私の心の中にあって、これは死ぬまでゴメンねという罪悪感みたいなものが死ぬまで私には付きまとうような気がしますね」

約束を果たせず、生き残ってしまったという罪悪感。つらい気持ちを抱えながら、戦後を過ごしてきました。

本村つるさん「自分たちが生きているということが、偶然なのが運命なのかよくわかわない。それを伝えてきれないんですよね。遺族とお会いするときに、道をそれてお会いもしたくならないくらい。自分が生きたかということが非常に解釈ができない」

それでも、生き残った学友たちとともに資料館建設へと動いたのもまた、亡き友への思いからでした。

本村つるさん(当時64歳)インタビュー「亡くなった方々はまったくもう、私たちが伝えてあげなければ、まったくこの世に存在が無かったわけなんですね。亡くなった人たちの思いを私たちが代わってお伝えしたい」

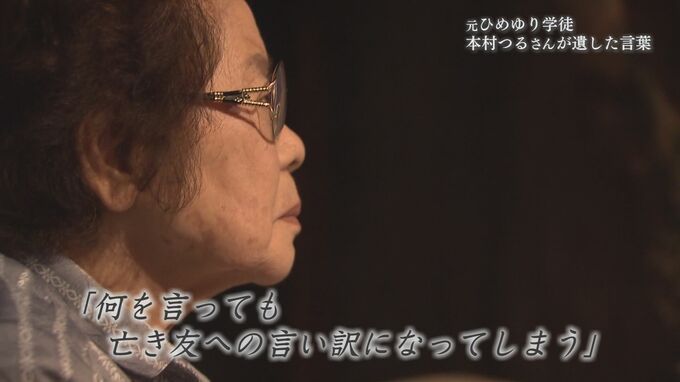

1989年、ひめゆり平和記念資料館が開館。歴代最長となる8年間、館長を務めました。ここでも、戦争体験を語る機会は、そう多く持とうとしませんでした。訳を問うと「何を言っても、亡き友への言い訳になってしまう」と話していました。

ただ、資料館を訪れた若い人たちと、近い距離で話をすることは好きでした。

本村つるさん「ちょうど私たちもこれくらいの年だったかなと思う。今の若い人たちにはまず命を大事にしてと。みなさんの同じくらいの年代の人が希望を持っていたのに絶たれた。だからその人の希望をあなた方が叶えてくださいとかそういうことを言っています」

戦後を生きた、元ひめゆり学徒のリーダー的存在でした。

元学徒 島袋淑子さん「学生時代、優秀で、全校生徒からの憧れの的でした。ほんとに、大事な人を失って。いまからどんなにしていろいろとやっていけるかなと。とても心細くて悲しいです」

元学徒 仲里正子さん「もう少し元気でいてほしかった。資料館づくりの一番中心になってくれて、私たちの心の支えだった。悲しいけれど、安らかに眠られることを祈っています」

同窓生や学友にみせる、人懐っこさもまた、本村さんの魅力でした。

「ねぇトミちゃん かわいい帽子しているね」

資料館に携わって30年以上、沖縄戦の実相を伝え、平和の大切さを説き、次の世代の育成に尽力した生涯でした。

そして、おととしの慰霊祭が公にみせた、最後の姿となりました。

本村つるさん「人を殺すのが戦争。みんな自分の命、ほかの人の命を大事だと考えたらもう戦争を起こしてはいけない。私たちの時には戦争への波に乗ってしまった。戦争体験というのは体験すればわかるけど体験してはいけないこと。だからそれを十分に当時の戦争のことをうんと勉強して伝えてくれといいたいですね」