その後24日には山形市と長野市からも、同時期に沖縄を訪れた高校生に同様の症状が出ているとの情報が寄せられ、28日には東京都でも体調不良者が複数確認されているとの情報提供があった。

保健所の調査で、これらの修学旅行生には糸満市のレストランでの共通する食事があったことが判明。

複数の有症者から腸管出血性大腸菌O157が検出されたことや、症状及び潜伏期間が腸管出血性大腸菌による食中毒の特徴と一致していることから食中毒と判断され、保健所は29日、このレストランに対して飲食店営業の全ての営業を禁止する行政処分を行った。

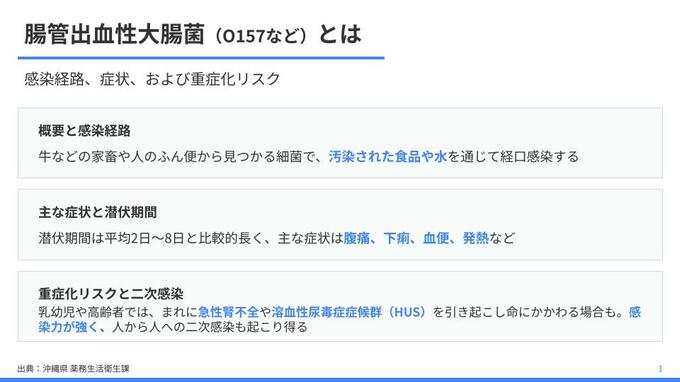

沖縄県薬務生活衛生課によると「腸管出血性大腸菌」は、牛などの家畜や人のふん便から見つかることがある細菌で、汚染された食品や水を通じて経口感染する。潜伏期間は平均2日〜8日と比較的長く、主な症状は腹痛、下痢、血便、発熱など。

乳幼児や小児、基礎疾患のある高齢者では、まれに急性腎不全、貧血、溶血性尿毒症症候群(HUS)を引き起こし、命にかかわる場合もある。また感染力が強く、人から人への二次感染も起こり得る。

こうした食中毒を防ぐには、食品の十分な加熱(75℃、1分間以上)や、生肉を扱った後はよく手を洗うこと、生肉を取るはしと食べる時のはしを分けること、タオルの共用を避けることなどの感染予防策が重要だ。

【関連記事】

▶ 陸上自衛隊の上司(43)と部下(24)が勤務中に性行為繰り返し停職20日の懲戒処分

▶ 父親の腎臓を移植した男性 “使命感で” 体育教師の夢捨て人工透析の技士に 31年後に再発…「お父さんが危ない」次に命をつないだのは-