関係者への取材で、事故当時の状況がより詳しく分かってきました。

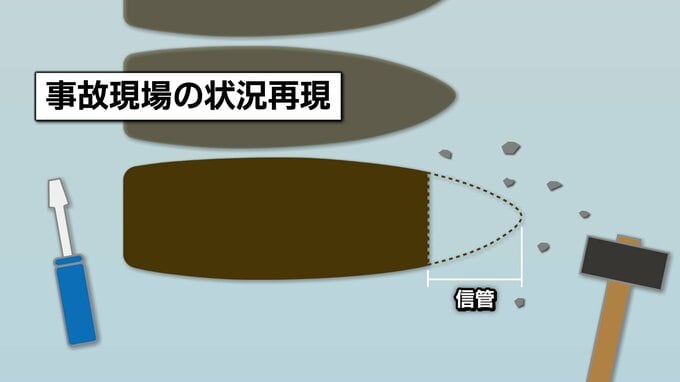

爆発した不発弾は信管部分が破裂してなくなった状態で、その周りには破片とみられるものやハンマー、マイナスドライバーといった工具が散乱していました。

隊員はこの工具を使って、不発弾に信管があるかを確認するさび取りなどの作業を

手作業で行い、事故にあいました。

こうした作業が、ほかにも複数の不発弾を保管する保管庫の前で行われていたということになり、結果的には信管が残ったままの安全ではない不発弾が不発弾保管庫の前にあったということになります。

不発弾は外から見るだけでは安全性が判断しづらいといいます。今回の事故について陸上自衛隊は、不発弾の本体部分は爆発せず信管部分のみが作動したことから、あくまでも不発弾の“破裂”事故と表現していますが、不発弾本体が爆発すればさらなる大惨事になってもおかしくないケースでした。

県内の不発弾をすべて処理するには、70年から100年かかると言われているなかで、県民に与える不安も大きい今回の事故。10日に公表される再発防止策が、こうした県民の不安を払しょくするものになるのか、説明の透明性が求められます。