▽牛島貞満さん

「(6月23日が過ぎても)戦争は終わってなくて、日本軍の兵士は戦い続けなければいけなかった。この命令によって」

「戦争は人を変える。牛島満はともて優しい人でした。でも、そういう人が子どもや住民や学徒隊の人たちが犠牲になるような命令を決定しました」

沖縄を避け続けてきたが、足を踏み入れるようになって今年で30年になった。

「(平和学習を)やるたびごとにね、ちょっとここを直した方がいいなと思うところを直している」

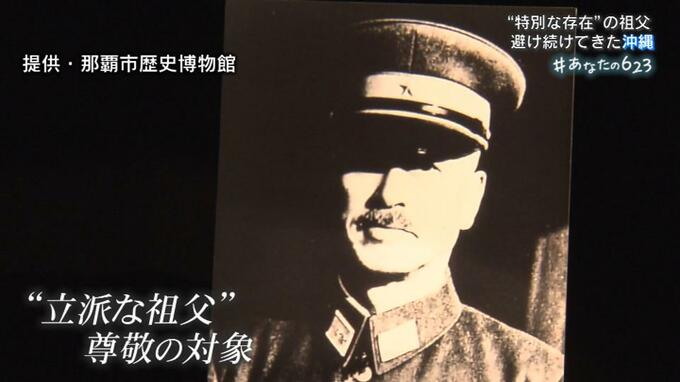

牛島家にとって、祖父、牛島満は特別な存在だ。

「あなたのおじいちゃんは沖縄戦の司令官でとても立派な人だったんだよ、って」

「(祖父の命日には)靖国神社に参拝に行って」「靖国神社に、僕も学校休んで行って、帰ってきたら、直会<なおらい>っていう宴会をやって過ごす」「牛島の家では、華やかな1日ですね」

東京で小学校の教員となった貞満さん。初めて赴任した学校で、こんなことがあった。

「当時の教頭先生から私の祖母に、<牛島閣下のお孫さんに本校で勤務してもらうことになって、大変光栄です>といった変な電話がかかってきたりしました」

戦争を経験した人がまだ教育現場にも多くいた時代、「立派な祖父」は多くの教員仲間にとっても尊敬の対象で、平和学習に熱心な教員でさえ、例外ではなかった。

「司令官が出した命令で、沖縄の人々がたくさん犠牲になったんじゃないかみたいなことを言うとですね、<いやそんなことはない><当時としては当然のことをあなたのおじいちゃんは決断したに過ぎない>というようなことを言われるわけです」

それでも、沖縄と積極的に関わろうとはせず、避け続けてきた貞満さん。しかし40歳を過ぎたころ、授業の教材研究にと同僚に誘われ、渋々ながらも初めて沖縄を訪れたことをきっかけに、「沖縄戦」と「祖父」に向き合い始めた。

▽牛島貞満さん

「一定程度の沖縄戦についての知識があれば、それでいいかなと思って。(平和学習の)ツアーに参加をすれば、一段落すると思った」

その時ツアーのガイドを務めていたのは、沖縄平和ネットワークの代表も務めた川満昭広さん。参加者に貞満さんの名前を見つけこう言った。

「司令官と1字違いの人がいるんですけど、って冗談で言ったんですね」

「(それを聞いて)やっぱり発見されてしまった、と。実は牛島満の孫です、と言ったらすごくびっくりされ、おじいさんのことをご自分で調べられたらどうですか、と」

それ以降、沖縄戦について学び、考え続け、子どもたちにも伝え続けてきた。得られた新たな知見は自らの授業に反映し、子どもたちに沖縄戦を伝えることに役立てている。

全国のトップニュース

あす(13日)日韓首脳会談 高市総理 奈良に到着 通常国会冒頭で衆議院解散か? 来週23日召集予定

立憲・公明が党首会談 “今後、高いレベルでの連携の在り方検討で一致” 通常国会冒頭に衆院解散の見方広がる

日本独自「国産レアアース」採鉱試験へ 探査船「ちきゅう」が目指す海底6000mの希望 背景に緊張する日中関係…輸出規制も

次はイランへ軍事介入の可能性? 「強力な選択肢を検討」トランプ大統領が言及 イラン指導部は「交渉を望んでいる」とも明かす

「とうとう10年も経ってしまった」尾木直樹さんが教え子を慰霊 軽井沢町のスキーツアーバス事故から15日で10年 大学生など計15人が死亡 26人が重軽傷 国道18号碓氷バイパス 長野

【速報】脱走した大型の猟犬「プロット・ハウンド」発見 散歩のあと檻が未施錠に…檻にエサ置いていたところ戻る けが人の報告なし 滋賀・大津市

スリップ事故相次ぐ… 名古屋で今季初の積雪 岐阜・高山市では最大20センチ 白川村では61センチの積雪 “今季最強寒波”襲来

”ド派手”衣装の北九州市「二十歳の集い」 式典を企画した実行委員(20)「終わってんのかな人生、と思っていた」中学でいじめ不登校に 孤独の先に見えた光「生きていれば楽しいことがある」

カテゴリ

©琉球放送 株式会社 All Rights Reserved.