沖縄戦で両親ときょうだいを亡くし、孤児となった大湾近常さん。

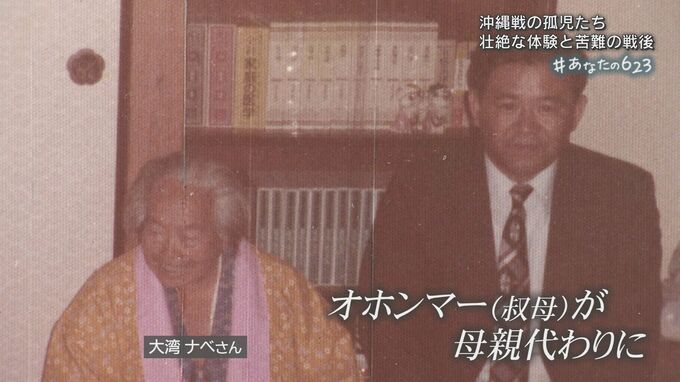

引き取って育ててくれたのは父親の姉、大湾さんにとって伯母にあたる人でした。「オホンマー(伯母)」が母親代わりだったと言います。

大湾近常さん

「オホンマー(伯母)は明治24年生まれだから、学校もその時は行ってないみたい、字も書けないし」「だから子どもたちにも自分にも学校は行きなさいと」

引き取られた孤児の多くが、ほとんど学校にも行けず働きづめだったのに対し、叔母は自らの子どもと分け隔てなく接し、学校にも通わせてくれました。

(渡久地誌)

「オホンマー(伯母)は僕を宝物のように育ててくれた」

「54歳から92歳の38年間、僕を母以上の愛情で育ててくれてほんとうにありがとう」

大湾さんはその後、読谷村役場に就職し、戦後の混乱のなか、ふるさとの復興に尽力します。

3人の子宝にも恵まれ、今は7人の孫と2人のひ孫に囲まれて暮らしています。

大湾近常さん

「僕らの時代から考えると、これだけね、平和な日常生活ができる。これが一番大事なことだと思う」

慰霊の日には毎年、家族のトートーメーに手を合わせ、集落の慰霊碑に刻まれた「恒久平和」について考えます。

大湾近常さん

「ガザの人でも、ウクライナの人でも、イスラエルの人でも、ロシアの人でも、戦争しないという共通認識と、それを共有できる世界、世界観、それが人類で広がっていけばいいと思う」

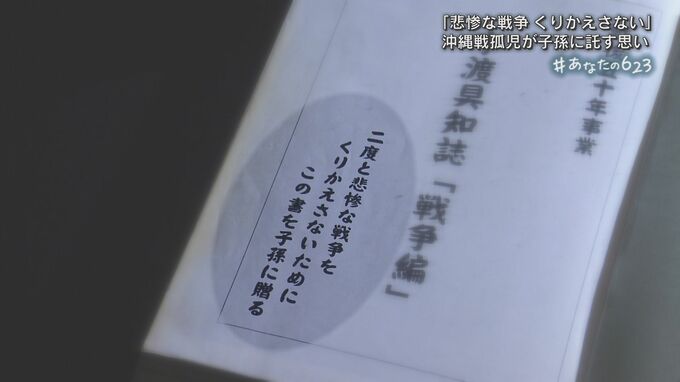

大湾さんが事務局長として編さんに関わった渡具知誌の巻頭には、こんな言葉が記されています。

「二度と悲惨な戦争をくりかえさないために この書を子孫に贈る」

多くの戦争孤児が生み出された沖縄戦。そして今も、世界中の紛争で新たな孤児が生み出されています。

【記者MEMO】

ひとたび戦争になれば、日常は一変し、親の愛情を受けて育つ、そうした当たり前のことさえ、叶わなくなってしまう子どもが多く生まれます。大湾近常さんのように、自らの体験を語ってくれる人々の声に耳を傾け、そのメッセージを受け継いでいくことが、我々の使命だと感じます。