沖縄戦から79年。

遺族や県民ひとりひとりは毎年慰霊の日をどう過ごしているのか。

シリーズ「#あなたの623」、初回は戦争孤児として戦後を生き抜いてきた男性の話です。幼くして家族を失い、戦後を生き抜いてきた男性が今、思うこととは。

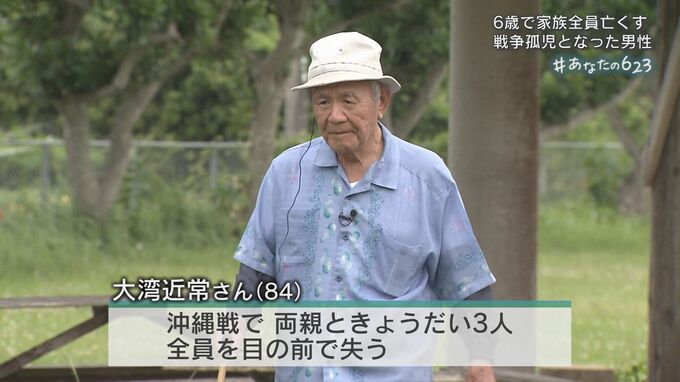

大湾近常さん

「僕の父親です、近六。これがお母さんでカミ。そしてこれが兄貴で長男、定男。

次男、良雄。これが妹のトシ子」

読谷村渡具知の集落に立つ慰霊碑。家族5人の名前が刻まれています。

大湾近常さん

「(当時)6歳だから、もう本当に断片的なことしか分からんわけ。ただ、家族が死んでいく、その場面に立ち会ったことだけは不思議でね(覚えている)」

大湾近常さん、84歳。

沖縄戦で、両親と3人のきょうだいを全員、目の前で失いました。

渡具知集落の人々の戦争体験をまとめた渡具知誌。大湾さんは事務局長として、本の編さんに携わりました。そこには大湾さんの体験もつづられています。

「父は息絶えた。時が経つにつれて死臭をはなち、死体はむくれていく。その側に僕は座っている。定男兄も座っている。・・・」

本島北部へと避難する途中、十分な食べ物もないなか、父親が亡くなりました。大湾さんたちきょうだいはその後、アメリカ兵に保護され野戦病院に運ばれますが、そこでも飢えと病で、次々と兄、母親、妹を亡くします。

大湾さんは特に、妹の死に深い責任を感じています。

大湾近常さん

「お母が(亡くなって)いなくなったもんだから、どうしても、お母がいる場所を訪ねていってるつもりでしょうね。お母さん、お母さんって。だから2人で、そこ(野戦病院)の周りをぐるぐる回っている感じ」

(渡具知誌)

「妹は『お母、お母』と泣きながら母を探している」「僕に手を引かれるままに歩いたが小さい体は限界に来ていた」「急性肺炎になったのであろう。息は荒くなり、やがてうめき声になり妹は死んでいった。その屍の前にぼくはポツンと座っていた」

大湾近常さん

「妹は4歳だからね」「自分としても妹になんて言っていいか分からないくらい、後悔かな、後悔の念がありますね」

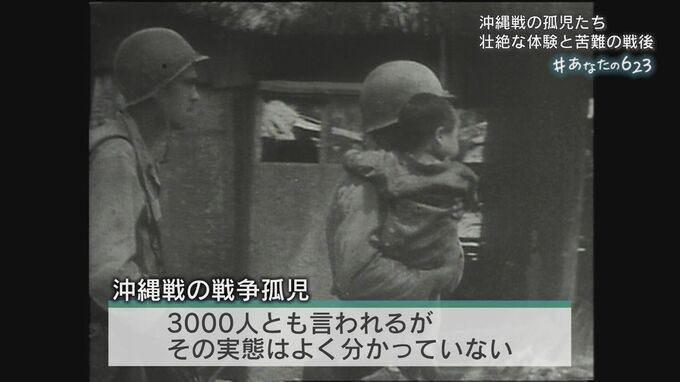

大湾さんだけでなく、沖縄戦では多くの子どもが孤児となりました。その数は3000人とも言われていますが、実態はよく分かっていません。

沖縄の戦争孤児に詳しい 平井美津子教諭

「自分は奥に入っていたけれど、ガマの手前にいた母親と弟が、爆弾が炸裂して、一瞬のうちに自分の目の前で肉片になっていった」

「やんばるに疎開して親子が離れ離れになって、自分はやんばるで何とか生き残ったけれども、親はどこで死んだかわからない」

大阪で中学校の教諭を務める平井美津子さん。

生徒らに沖縄戦の実相を伝えるため、戦争孤児への聞き取り調査などを行い、本にまとめました。

沖縄の戦争孤児に詳しい 平井美津子教諭

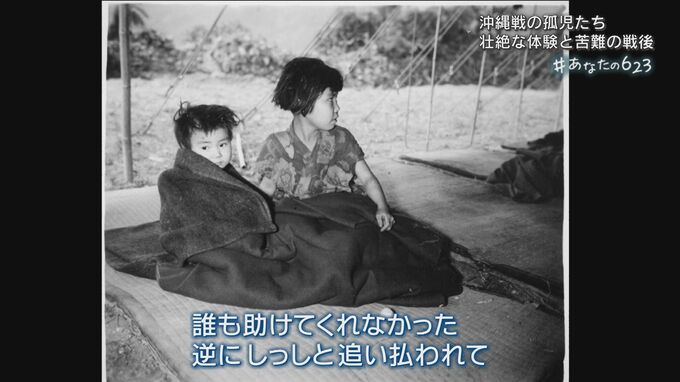

「一人ぼっちになって、大人の後ろをとぼとぼ歩いても誰も助けてくれなかった。逆に、しっしっと追い払われて」

「一人ぼっちになったことだけじゃなくて、誰も自分をかまってくれなかったことが悲しかったっていうね。そんな孤児の方もいてて、孤児って本当に一通りじゃないなと」

また、多くの孤児が親戚などに引き取られましたが、その生活は厳しいものだったといいます。

沖縄の戦争孤児に詳しい 平井美津子教諭

「女の子ならば、下働き、お手伝いさんみたいなことをさせられる。男の子も、その家が農家ならば、農家の下男みたいな扱い、商売をしていたらその商売先で、本当に酷使されるというように、労働力として扱われたという経験を語る孤児の方が結構いらっしゃいますね」