本気の構想 詳細にシミュレーション「1日5万5000人を輸送」

人口規模が近い他府県の研究などを踏まえ、沖縄の鉄道は、那覇市から旧石川市の35km程度が構想された。

駅は平均3.5km間隔で11駅設け、1編成2両から最大4両。快速も交えて1日132本を運行させることで、1日5万5000人を輸送できると算定した。これは、那覇空港と浦添市までの17kmを結ぶ現在の沖縄都市モノレールが、2023年度に輸送した1日あたりの乗客数5万4800人とほぼ同じ数だ。

あらゆる設備の耐用年数や、雇用する職員の人件費までシミュレーションしたうえで、建設費に復帰記念の特別な事業として政府の財政支援があれば、運営は可能だと結論づけた。

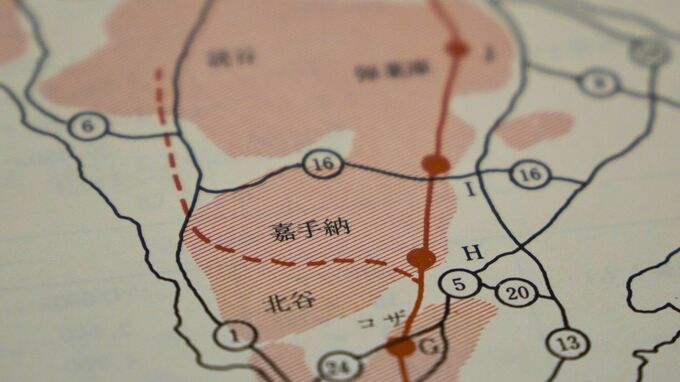

そんな「本気」の鉄道構想だが、路線の想定図を見ると、旧石川市まで伸ばす路線を示す赤い線は、大部分が米軍基地のなかを通っていた。

▽翁長巳酉さん

「その赤いところがみんな基地なので、電車が通るところを返してもらう気満々なんですよね」

普天間基地、キャンプ瑞慶覧、嘉手納基地、弾薬庫地区をぶち抜く赤い線が伸びる。資料では、復帰後の米軍基地解放を次のように見通していた。

▽資料「軍用地および軍用施設~転用の基本的考え方~ 基地解放の見通し」(要約)

〇ベトナム戦争は漸次終息に向かう予想。米国の介入の縮小に伴い、沖縄に配置される兵員兵器は、長い目で見れば縮小の傾向を取ることが可能となる

〇中国が国際社会に復帰するため、封じ込め政策の変容は当然沖縄の基地にも影響を与える

〇戦略兵器、情報収集手段の進歩に基づく前進基地の後退、有事駐留方式の採用など、米軍の戦略が変化すれば沖縄の基地の整理縮小は十分考えられる

自衛隊が引き継ぐ基地もかなり生じることを警戒しながらも、米軍基地の大規模な返還に期待を込めていた。この見通しは甘かったのか。当時描いた夢と現実はほど遠い。