"手遅れ"の診断発見の悔しさから始まった「早期発見プロジェクト」

中頭病院森英輝医師

「すい臓がんの患者さんを何人か担当させてもらって、ほとんどの人が手術ができない状態で、"診断発見"になってしまっていました。当時、超音波内視鏡検査は、働いた病院に置いてあったんですけど、私自身がそれに対する知識がなくて、カメラがあるんだけど、検査はできないと」

超音波内視鏡検査は、「胃カメラ」と同じで、口から挿入します。胃の後ろにあるすい臓を至近距離で詳しく観察することができ、すい臓の病気が疑われる場合に行われる検査法です。森医師は、すい臓がんの早期発見に大きな実績をあげている広島県のJA尾道総合病院で検査の腕を磨きました。

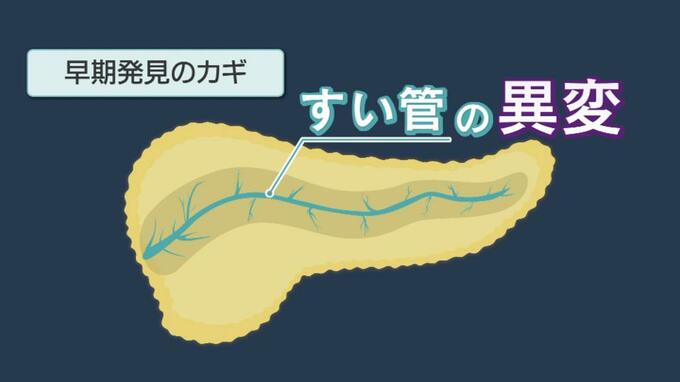

診断が難しいとされるすい臓がんを、どのように見つけるのか。早期発見のカギを握るのが、「すい管」とよばれる消化酵素を運ぶ管の異変を見逃さないこと。すい臓がんは、すい管から発生するためです。

中頭病院森英輝医師

「すい臓がんがすい管から発生しますので、すい管に変化が起きたということは何かしらそこに何かあるんじゃないかということで」

中頭病院では、健診や人間ドックで行われる腹部超音波検査で、すい管にのう胞ができていたり、すい管の拡張が発見されたりした人を対象に、半年ごとに経過観察を行うようにしました。

中頭病院森英輝医師

「今までであれば、例えば「検診でちょっと膵臓に異常があるかもしれないので、精密検査を指示して、大きい病院で精密検査を受けて、がんでなければ、そこで終了」となることが多かった。でもそういった方は半年ごとに見ていって、少しでも変化があれば、腫瘤として認識できる前の段階で見つけることができるんじゃないかなというのがこのプロジェクト」

すい臓がんは、腫瘍が1センチ以下であれば5年生存率は80%と高く、初期の段階ですぐ治療にあたれるように、がんになる前の異変を把握しておくことが重要です。早期発見プロジェクト開始から1年半の間に、26人の膵がんを見つけ、このうち16人が手術可能なステージでした。森医師は、近隣病院やクリニックを地道に訪問し、情報提供や勉強会を続けています。

【森医師とクリニックの意見交換】

クリニックの医師

「診るタイミングで、すい管がちょっと細くなったり、ちょっと太く見えたりしてそういうのがあるのと、また次の半年後に見たら全然ちょっと細いじゃんということもあるので」

中頭病院森英輝医師

「地域のクリニックの先生方は、2~3か月ごとに診ていらっしゃる。僕がみている人でも、さっき見て思ったやっぱり2~3か月間でA1C(血液中の糖分)が悪化してきてたら、「悪化してます」って情報があると、ちょっと検査の間隔を早めたりできる」

早期発見には、地域の開業医や診療所、健診機関との連携が不可欠。その体制が、少しずつ本島中部地区に出来上がりつつあります。

すながわ内科クリニック砂川博司院長

「我々の精度が上がってきてるといいますか、こういう人をあまり(大病院に)送らないでもいい、こういう人を送った方がいいということが選別できるように段々なってきたということで、非常に有意義なカンファレンス。私達もこの中部地区で、早期発見のプログラムをぜひもう少し精度を上げて広げていきたいなというふうに思っています」

中頭病院森英輝医師

「すいのう胞とかすい管拡張とかいった、すい管の軽微な所見といいますか、以前だったらそこまで精密検査されなかったようなそういった所見をフォローしていくことで、確実に早期の膵がんの診断例は増加しているのかなと思います」

*********************

取材後記(RBCリポーター 比嘉チハル)

県内ですい臓がんが見つかった人のうち、健診や人間ドックで見つかったのはわずか4.6%。それだけ悪化してから見つかった人が多い。早期発見プロジェクトが全県的に広がってほしいと思います。健診を受ける側も、異常が発見された場合はきちんと精密検査を受けることが大切です。

中頭病院によると、すい臓がんになりやすい危険因子は、「すい臓がんが親兄弟にいる」「糖尿病」「肥満」「飲酒が1日3合以上」などがあります。健診などの際に意識してみてください。