アメリカ軍が今月8日に飛行措置の解除を発表し、その後1週間足らずで飛行が再開されました。飛行停止措置が解除された際、アメリカ軍は「必要な準備や手続きを終えてから再開する」としていました。

しかし、1週間も経たないうちに飛行が再開されたわけですがアメリカ軍が飛行再開を急ぐ理由について防衛ジャーナリストの半田滋さんに話を聞きました。

防衛ジャーナリスト 半田滋さん

「(飛行停止から)3か月経ってしまったと。そうすると訓練も十分できない、また対中国抑止という意味で欠落機能がそのまま残ってしまう。これでは話にならないなということだったんだろうと思います」

中国の存在を背景に、沖縄に駐留する海兵隊の部隊展開あり方が変化したことも、軍にとってオスプレイの重要性が増した背景の一つだと半田さんは指摘します。

防衛ジャーナリスト 半田滋さん

「今、海兵隊は以前の“殴り込み部隊”というよりは、離島に前方展開をしていて、外洋に出てこようとする中国軍の艦艇や航空機、これを『迎え撃とう』という風な作戦に変わってる。そのときに移動に使うための足というのがオスプレイ」

「一刻も早く、特に海兵隊としては『オスプレイを最前線に復帰させて台湾有事に備えた訓練をしていきたい』と、そんなふうに考えてると思う」

また、事故原因の詳細が明らかにされないまま飛行が再開されたことについては。

また、事故原因の詳細が明らかにされないまま飛行が再開されたことについては。

防衛ジャーナリスト 半田滋さん

「本来であれば飛行再開するために必要なのは“事故原因の特定”と“再発防止策”は同時に発表しないといけないはずなんです。詳細も伝えず『日米の間ではそれで両政府が合意してます』と。要するに“本当にそれが安全かどうか”というのを私達は知るすべがなく、非常に国民の安全をないがしろにしたやり方。これほどいい加減な形での飛行再開というのは前例がないかと思います」

「一体大事なのは米政府の意向なのか、国民の安全なのか、どっちなのか、政府はどこを向いて仕事しているのかとそこを問いたい」

「前例がない」と指摘されるほどの飛行再開というわけですが当然、県内からも説明不足と反発の声があがる中、政府はなぜ地元を納得させるような説明ができないでいるのでしょうか。

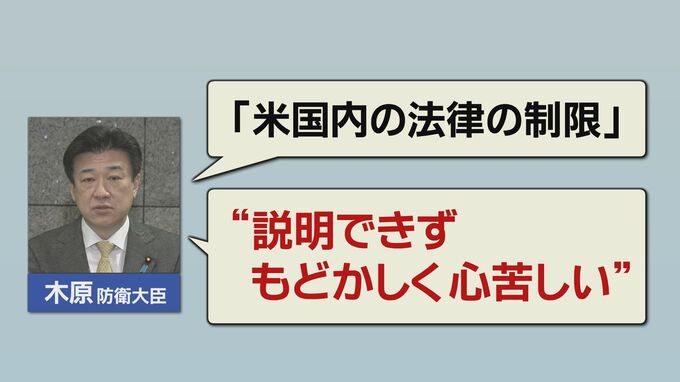

木原防衛大臣は3月13日に「地元への説明は十分か」と尋ねられたのに対し「アメリカ国内の法律の制限があるため伝えられない」として「説明できずにもどかしく、心苦しい」と述べています。

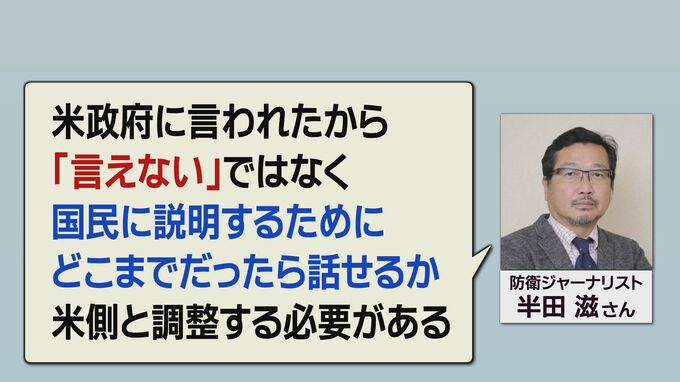

ただ、半田さんは「アメリカ政府に言われたから“言えない”ではなく、“国民に説明するために最低限、必要なことだけは話したいので、どこまでだったら話せるか”ということをアメリカ側と調整する必要がある」と指摘しています。

オスプレイをめぐっては過去にも県内での事故や国外での墜落事故が相次いでいて、飛行再開に県民から不安の声があがるのは当然のこと。防衛大臣をはじめ、政府はこれまでアメリカ軍の安全対策などを含め「主体的に判断する」と話していてアメリカ側の判断に積極的に関わる姿勢を強調しています。

しかし、沖縄ではオスプレイが私たちの日常生活の中で頭上を飛んでいて、その場所に暮らす私たちにも主体的にその安全性について判断する権利があるはずです。

政府の説明不足はまさにその権利さえも奪っているということを認識する必要があります。