国が設置を進める「災害時用公衆電話」

減少の一途をたどる公衆電話だが、携帯電話などとは違う独自の強みがある。

回線がこみあっていても優先的につながるほか、停電時でも使うことができるため、災害などの非常時にはたびたびを注目を浴びる。

安否確認で使う「災害用伝言ダイヤル」は、東日本大震災でおよそ350万件、熊本地震で、およそ8万件の利用があったがその際には公衆電話が活躍した。

こうした中、災害時の通信手段を確保しようという取り組みが今進められている。

(高鍋町・危機管理専門員 織田範之さん)

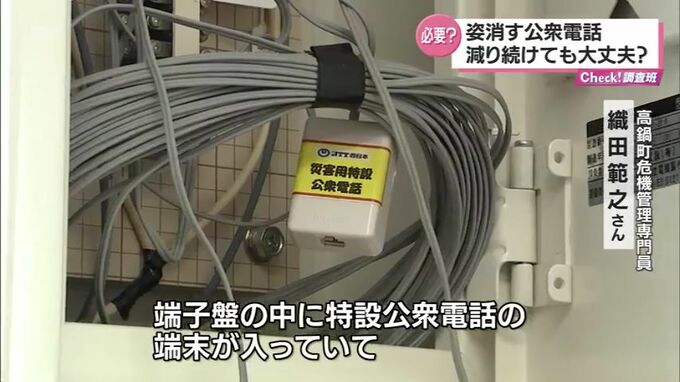

「端子盤の中に、こういう特設公衆電話の端末が入っていまして、こういう形でつないで、無料で通話できるようになってます」

国が設置を進めているのが「災害時用公衆電話」。

避難所にあらかじめ電話回線を開設しておき、災害時に電話機をつないで使用するもので、県内には、あわせて400の避難所に538回線開設されている。

さらに・・・

(垣内沙耶記者)

「高鍋町の指定避難所になっているこちらの体育館には、誰でも簡単に利用できるWi―Fiが整備されています」

避難所では、通信インフラの確保も進んでいる。

(高鍋町・危機管理専門員・織田範之さん)

「大災害が起きるとWi―Fiの回線が切れることもあるでしょうし、普通の電話回線も電柱倒壊とかで切れる可能性当然あるので、色々な手段をもっておくのも必要」

公衆電話「不要」の声は・・・

有事の際の連絡手段や通信インフラも確保される中、今後、公衆電話は必要なのか・・・

今回の取材で街で話を聞いた人たちからは意外にも、「不要」だという声は聞かれなかった。

(17歳・男子高校生)

「まだ必要。今まで、充電が切れたときとか、スマホなかったときとか使った、スマホもってない人もいるので、まだ学生なので、友達とかは」

(70代男性)

「(公衆電話は)何日かに1回は使う」

「(記者)携帯電話は持っていますか?」

「持っていません。携帯だって今いろいろ問題になっている。途中でつながらなくなったりとか。いざというときは公衆電話じゃないか」

※MRTテレビ「Check!」9月9日(金)放送「Check!調査班」より