「つまずいたらおしまいだった」

発生直後の記録をまとめた冊子では『轟音とともに山が崩れた』ことが記されています。まるで、山自体が裂けたかのようです。

▼西岡統一さん「雷を十くらい鳴らした音と、地震のように揺れたのが、記憶にある。逃げたところで、合羽に石がバラバラと当たったのでつまずいたらおしまい。必死で逃げた。」

崩れた箇所を、上空から撮影しました。色で示した部分が、斜面ごと崩壊したと見られます。横からも見てみると、えぐられたようにくぼみ、木々の高さが違っているのも分かります。

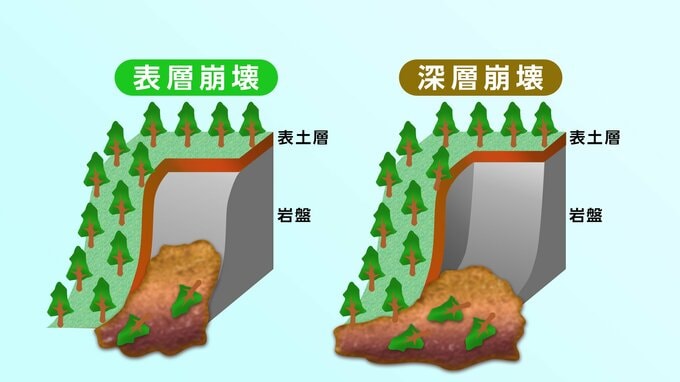

繁藤災害の土砂災害は、深層崩壊という、規模の大きな崩壊現象でした。山の表面だけでなく深層の地盤まで崩れ落ち、土砂の流れるスピードが速く、広範囲に被害が及ぶ現象です。

――東予報士「表面というより、ごそっと落ちてきた、深層崩壊といわれるものだと思う。前兆現象、崩落が起きる前に何か感じ取ったこと、いつもと違うな、ということはありましたか」

「こっちも崩れて、むこうもくずれて、何か所も、ダンプで2、3台の土が落ちていた。あちこちで。前兆はあったけど、まさかあんな…」

――東予報士「この土地は昔から、危ないよといわれていたわけではない?」

“2次災害”のおそろしさ

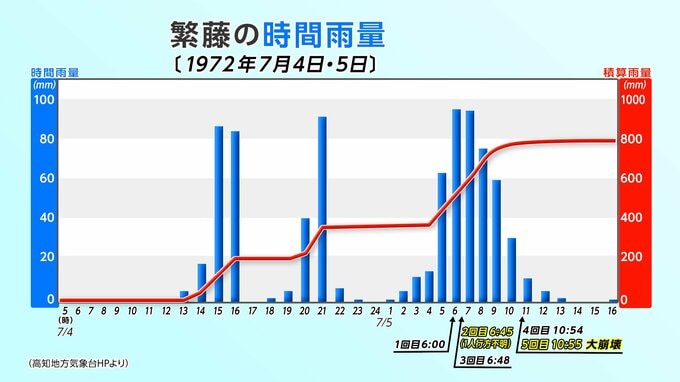

繁藤災害を振り返る上で最も重要なポイントは、『大崩落は雨が弱まってから発生した』ということです。これまで降り続いた大量の雨が土の中に溜まり、山はこれ以上水分を含むことができない状況となっていました。

土の中の水分はなかなかすぐには抜けません。繁藤災害は、雨が弱まったり、止んだりしたとしても、山や崖などにはすぐに行ってはいけない、2次災害の恐ろしさを最もよく示す災害の一つです。

突然崩れてきた10万立方メートルの土砂。救助活動は困難を極めました。