6月1日、高知県内の多くの川でアユ漁が解禁されました。県内外から多くの人を呼び込むなど釣り人を魅了してやまないアユ漁ですが毎年のように死亡事故も発生しています。29日はアユ漁を安全に楽しむために気を付けることなどについてお伝えします。

県内では5月半ばに、物部川、新荘川四万十川の上流で、6月1日には仁淀川や奈半利川など多くの川でアユ漁が解禁されました。高知の川で釣れるアユは質がいいとされていて毎年、県内外から大勢の釣り人が訪れています。

(Q.アユ釣りはどこが魅力?)

「子どもの頃からやりゆうきね」

「(アユ釣り歴は)30年くらい。魅力は一言じゃ語れん。磯釣りも面白いけどアユ釣りはもっと面白い」

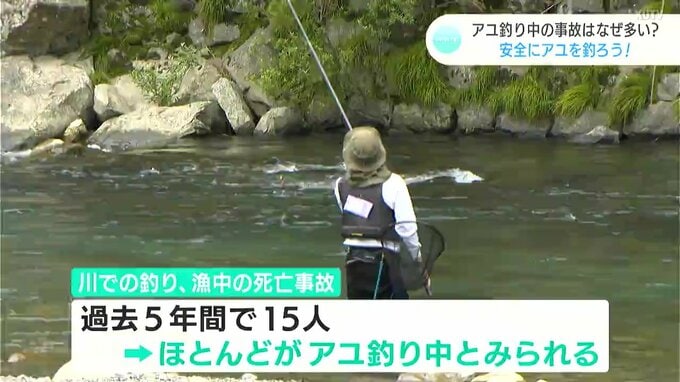

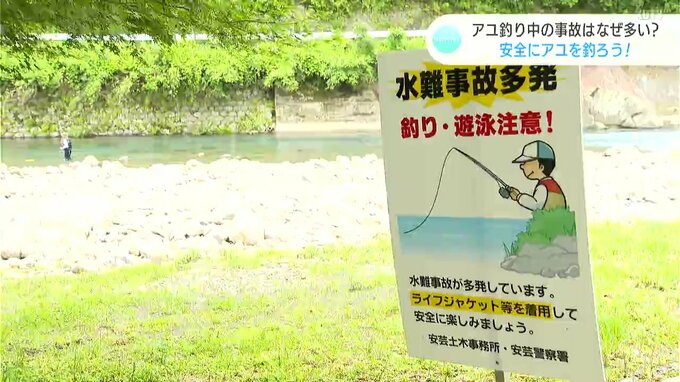

そんな「アユ漁の聖地」とも言える高知ですが、毎年相次いでいるのが、アユ釣り中の水難事故。県警によりますと川で釣りや漁をしていて死亡した人の数は過去5年間で15人にのぼりそのほとんどがアユ釣り中の事故だったとみられています。去年は4つの川で県内外の6人が命を落としました。なぜ、毎年のように犠牲者が出ているのでしょうか。

ここからは取材した尾上記者とお伝えします。毎年のように発生しているアユ釣り中の水難事故ですが、アユ釣りならではの危険というのはあるのでしょうか。

釣具店に話を聞いたところ、アユ釣りは川の中でも流れの早い「瀬」とよばれる部分で行われることが多く、その流れに足をとられたり足を滑らせたりして流されるリスクが高いといいます。

また、アユ釣り用の道具にも、事情があるといいます。海での磯釣りなどで幅広く着られるベストには、浮くための素材=浮力体が入っているものが多い一方で、川に入れるように丈が短くなっているアユ釣り専用のベストには浮力体が入っているものがほとんどありません。炎天下で着るには暑いといった理由が寄せられているといいます。

万が一、流されてしまった場合アユ釣り用のベストだけでは浮いていることができないんですね。

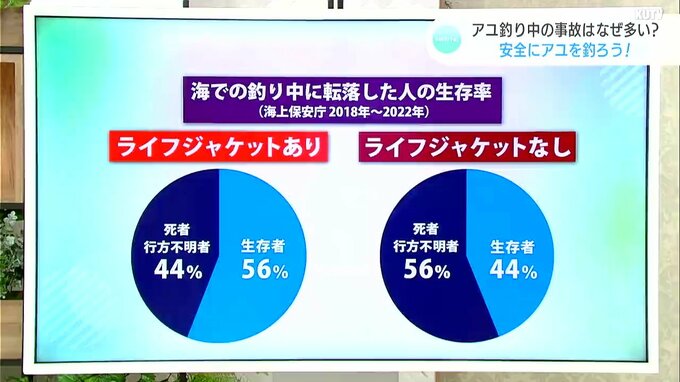

はい。しかし、水中での事故に備えた「浮くための対策」は命を守るうえで基本的かつとても有効な方法です。海上保安庁によると、海での事故では釣り中に転落して救助された人のうちライフジャケットを着用していた人の生存率は着用していなかった人よりも10%以上高かったというデータもあります。