世界中の国や企業などが取り組む“脱炭素化”。流れに先駆けて環境問題に取り組んできた高知県梼原町がいま、そのシンボルともいえる四国カルストの風車を建て替えています。羽根の長さは約35m。深夜の輸送に密着しました。

雲の上のまち、梼原町。四国カルストに抱かれた人口3200人あまりの小さな町です。町の面積の91%を森林が占める梼原町は、その豊かな自然を生かして、環境に配慮した取り組みを積極的に進めてきました。

▼中越武義町長(当時)「新エネルギーがこれからの地球温暖化防止、石油の代替エネルギーとして十分活用できる」

まだ「脱炭素」という言葉が生まれていなかった、今から24年前の1999年、四国カルストに町単独で風力発電所を建設しました。大きな2基の風車は、梼原町のシンボルとして、クリーンなエネルギーを生み出し、売電した利益は、森林の整備や、町民が自宅に太陽光発電を設置する際の補助金として使われてきました。

これまでに約5万8000MWhの電力を発電し、売電額が8億円を超えた風車は2022年6月にその役目を終えました。

3月12日、須崎港に大きな外国船のタンカーがやってきました。荷台に見える巨大な円柱は、新たに建設されることになった風車のタワー部分です。

▼作業員たち「センター合わしてください」「ちょっと山側っすね」「ストップ」「ベリーグー!」

▼村山まや記者「時刻は午前0時をまわったところです。大きな風車の羽根をのせたトレーラーが、いま夜の町を通過していきます。脱炭素という未来を担う、大きな風車です。」

風車は、それぞれのパーツに分かれ、交通量の少ない深夜から未明に、2週間ほどかけて運びます。須崎港から四国カルストまではおよそ60キロ。スピードを落として慎重に運びます。

1枚の長さが約35メートルもある風車の羽根=ブレードは、一晩ではカルストまでたどり着けません。午前1時半ごろ、待機場所に到着しました。翌日の出発を待ちます。

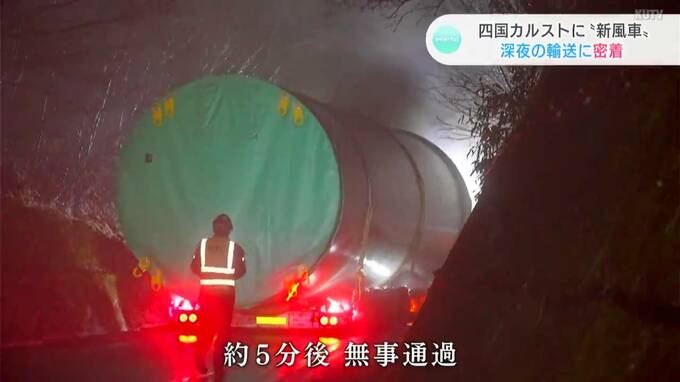

再び夜がやってきました。深い霧の中、ゆっくりとブレードが山を登ります。四国カルストまでの約60キロの道のりのうち、もっとも慎重に通らなければならないのが天狗トンネルです。

1980年にできたこのトンネルは、長さは140メートルと比較的短いものの、通常、走行できる車の高さは“4メートル”とされています。これに対し、風車のタワーの一番大きな部分の直径は“4.3メートル”。トレーラーの上に載せると、トンネルの天井までのすきまはわずかしかありません。このため、一時的にトンネル内の電灯を外して、風車が通れるようにしました。

3月22日午前4時ごろ。

▼作業員「あかんの?」

霧雨が降る中、何人もの作業員たちがその目で安全を確認し、トレーラーは動き出しました。約5分後、無事、天狗トンネルを通過しました。

朝がやってきました。山頂では、風車の組み立て工事がいまも行われています。