鎖国状態の日本に伝わった“あの銘菓”も、大航海時代の賜物だった

インドに行き着いたポルトガルはゴアを貿易の拠点とし、リスボンをモデルにヨーロッパ調の都市を築きます。「東洋の貴婦人」とも称された美しい街・・・ゴアをキリスト教の宣教師たちもアジア布教のための基地としました。当時作られた教会などは「ゴアの教会群と修道院群」というインドの世界遺産になっています。日本に初めてキリスト教を伝えた宣教師フランシスコ・ザビエルも、ゴアから日本に向かいました。

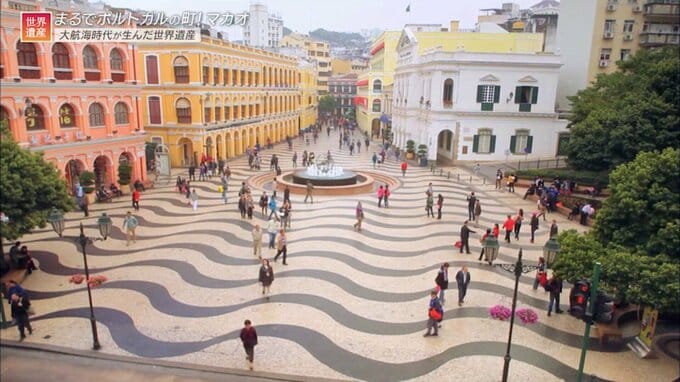

そしてポルトガルはインドからさらに東のアジアへ進出し、中国のマカオを拠点とします。彼らが作った街や教会は今も残り、世界遺産「マカオ歴史地区」になっています。特に有名なのがセナド広場。

番組でも撮影したのですが、本国ポルトガルから運んできた白と黒の石畳が敷き詰められ、大航海時代を象徴する波の模様が描かれています。またポルトガル伝統のアズレージョと呼ばれる白地に青で染め付けした装飾タイルも各所にあり、まさに「アジアの中のポルトガル」という感じの街です。

このマカオを代表するお菓子もやはりエッグタルト。マカオの人気店が2000年頃に日本に上陸してブームになったので、エッグタルトはマカオ発祥と思っている人も多いのではないでしょうか。この名物スイーツもポルトガル起源なのです。

大航海時代のアジア航路の終着地は日本。当時、ザビエルによって伝えられたキリスト教が生んだ世界遺産が「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」です。長い禁教の間、秘かに信仰をつづけていた潜伏キリシタン。禁教が解かれたのちに、彼らによって長崎県の離島や熊本県天草に築かれた素朴な教会などが世界遺産になっています。

一方、ポルトガルから長崎にはお菓子も伝わりました。エッグタルトではなく、カステラです。ポルトガルと同じくイベリア半島にあった「カステーリャ王国」がカステラの名前の由来。当初のカステラは、長い航海でも保存が効くように二度焼いた固い食感だったといいます。それを日本向けにアレンジしていって出来たのが、現在のフワフワ食感のもの。当時の長崎には鎖国した日本で例外的に貿易地だった出島があり、唯一の海外に開かれた窓だったのです。長崎のカステラの老舗「福砂屋」の創業は実に1624年。まさに15世紀半から17世紀半ばまで続いた大航海時代が生んだ名菓です。

リスボン、ゴア、マカオ、そして長崎。ヨーロッパからアジアへの海の道には、さまざまな世界遺産と美味しいお菓子が生まれました。紹介しきれなかった世界遺産は、「大航海時代が生んだ世界遺産」という特集を放送するので、番組でごらんください。

執筆者:TBSテレビ「世界遺産」プロデューサー 堤 慶太