能登半島地震でも層崩壊が多発 耐震化率は珠洲市で約50%

国は阪神・淡路大震災での建物の被害を受けて建築基準法を2000年に改正。柱や壁の配置など建物の耐震基準をより細かく定め、2030年には新耐震基準を満たさない建物をおおむね無くすことを目指していました。そんな中、今年1月1日、石川県・能登地方を震源に最大震度7の地震が発生。震源近くの輪島市では層崩壊を起こした建物の下敷きとなり多くの人が命を落としました。

地震防災工学が専門の金沢大学・村田晶助教は、能登半島地震発生の翌日から現地入りして調査をしました。

(金沢大学 村田晶助教)「最初の印象は、神戸の時以来だと思いました。約30年たって同じような状況を見るとは正直思わなかったですね」

村田助教が調査したところ、阪神・淡路大震災と同じように層崩壊をした木造住宅が多く見られたといいます。

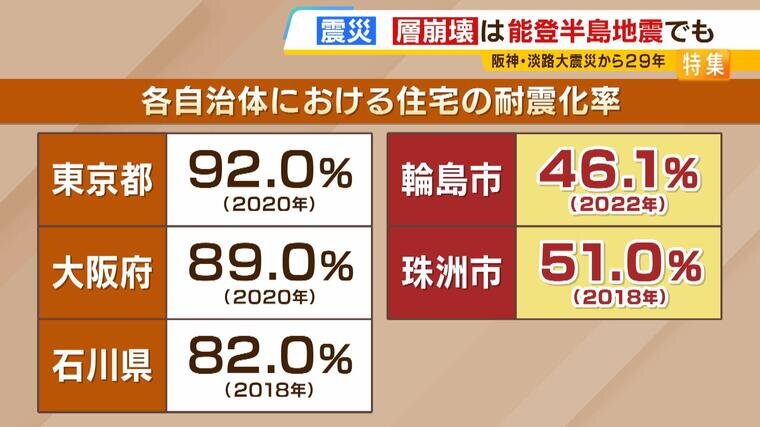

(金沢大学 村田晶助教)「耐震化率は、珠洲市に関してはおおよそ半数、だいたい半分が1981年以前に建てられたもの」

各自治体によりますと、1981年の基準を満たしている住宅の割合=耐震化率は、東京都で92.0%(2020年)、大阪府で89.0%(2020年)、石川県が82.0%(2018年)でした。しかし、今回被害が大きかった輪島市では46.1%(2022年)、珠洲市では51.0%(2018年)と都市部に比べて低い耐震化率でした。

「過去の地震の揺れによる建物の強度低下」も指摘

さらにここ数年に能登地方で地震が頻発したことにより、耐震基準を満たしているはずの1981年以降の建物でも層崩壊が起こった可能性があるといいます。

(金沢大学 村田晶助教)「(過去の地震で)建物の被害ははるかに軽微であるんですけど、建物は十分揺さぶられている。全体として建物の強度が下がっている事が被害をより深刻にしているのではないかと思っています」

繰り返しの補強の重要性を指摘しました。