地震を起こした断層の大きさを×印から想像するのは簡単ではない

では、M7.6の大地震を発生させた断層の破壊領域はどれほどの大きさなのか。

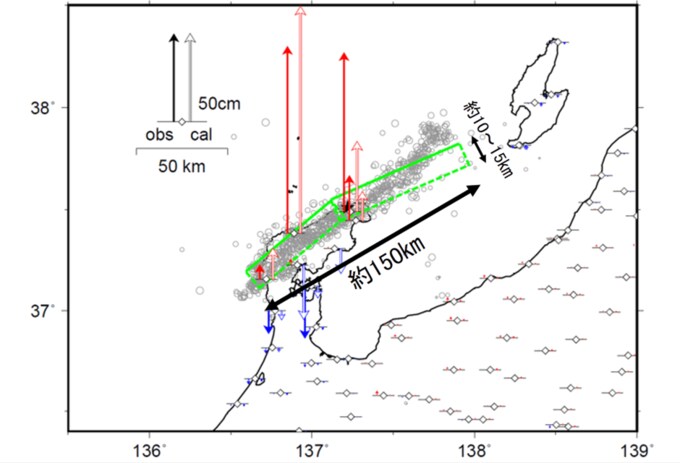

国土地理院は、M7.6の大地震に伴い観測された隆起や沈降など上下方向や水平方向の地殻変動のデータをもとに、震源断層モデルを示した(図-5)。緑色の実線と破線で囲まれた2つの長方形が震源断層で、断層の破壊は震央の右側(北東側)と左側(南西側)にそれぞれ進んでいて、その長さは計約150㎞に及ぶ。

活断層に詳しい東北大学災害科学国際研究所の遠田晋次教授は「長辺約130~150㎞、短辺約10~15㎞の面積の断層が数メートルずれ動いたという感触」と話す。また、能登半島の北側の海底には幾つもの活断層の存在が知られているが、遠田教授は「それらの活断層帯が動いて起きた地震で、未知の断層によるものではない」と断言する。

平面地図上に表示することを前提に、地震を発生させる震源断層を正方形で表すと、

・マグニチュード6の震源断層の面積は約10㎞×約10㎞(ずれの大きさは約50センチメートル)

・マグニチュード7の震源断層の面積は約30㎞×約30㎞(ずれの大きさは約1.5メートル)

・マグニチュード8の震源断層の面積は約100㎞×約100㎞(ずれの大きさは約5メートル)

以上のようになる。

<破壊した断層の面積>と<断層面に沿ったずれの平均値>を掛け合わせた値が大きくなればなるほど、地震の規模を示すマグニチュードも大きくなる。

ちなみに、上記の計算式によるモーメントマグニチュード(Mw)で地震の規模を比較した場合(※)、阪神・淡路大震災を起こした1995年兵庫県南部地震(Mw6.9)を1とすると、エネルギー換算で、

・2007年能登半島地震(Mw6.7)は2分の1。

・2016年熊本地震本震(Mw7.0)は約1.4倍

・2024年1月1日能登半島地震(Mw7.5)は8倍

・1964年新潟地震(Mw7.6)は約11倍

・1983年日本海中部地震(Mw7.7)は16倍

・1993年北海道南西沖地震(Mw7.7)は16倍

以上となり、能登地方で1月1日に発生した地震は、阪神・淡路大震災を起こした地震の8倍の大きさに相当する。

地図の縮尺にもよるが、今回のようにマグニチュード7をはるかに超えるような大規模地震では、震源断層の大きさを地図上の×印から想像するのは簡単ではないことがわかるだろう。

さらに日本海沿岸では、今回を上回る規模の地震が過去に繰り返し起きてきたことも見てとれる。