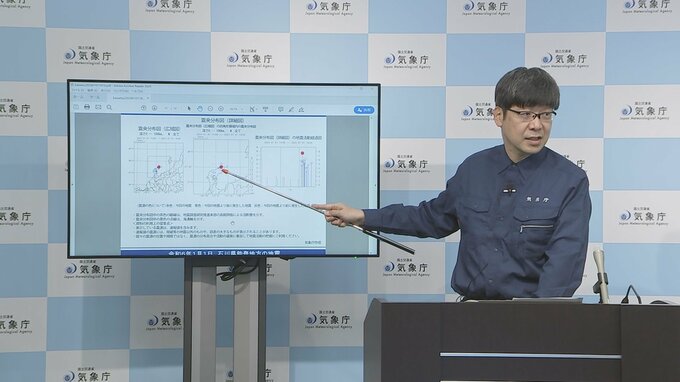

気象庁も抱いているジレンマとは

その点については、実は気象庁自体もジレンマに陥っている。

地震火山部のある幹部は「×印は、一般の人もメディアもそこだけに注目してしまいがちだ。特に規模の大きな地震では、×印周辺に限らず強い揺れが広域に及んで被害の範囲も大きくなるが、なかなかそのようには受け止めてもらえない」とこぼす。一方で、×印にも防災上の大きな価値があるという。

「地震の規模が大きくなればなるほど、発生直後に震源断層を正確に推定することは難しくなる。とはいえ震源の推定が遅れれば津波の予測にも時間がかかり、人々の避難行動や救出・救助活動などの初動対応にも影響する可能性がある。精密な計算はできていないかもしれないが、大まかにでも『どれくらいの規模の地震がどのあたりで起きたのか』を早く知らせることはとても重要だ」(気象庁地震火山部幹部)

大規模地震における震源の伝え方に改善を

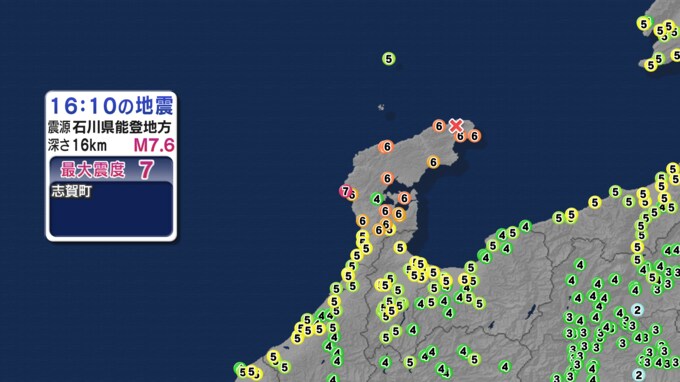

今回のM7.6の大地震については、TBSも地図上で震源地を示す際、これまでと同様、一様に×印で伝えてきた(図-7)。気象庁から送られてくるデータをもとに作画するため仕方がない部分はあるにせよ、ある程度時間が経過した段階で見直す必要性を筆者も今回強く感じている。

特に大規模地震の場合は、地震や被害の規模感をできるだけ早く、実態に即して把握することが求められる。また、たとえ×印から遠く離れたエリアに見えても、実は深刻な被害に遭遇している可能性について想像力を働かせることも大切だ。

「×印」は確かに重要だが、情報の伝え手として、そこだけにしか目が行くことのないような伝え方や、地震“像”を的確に読み取る読解力を養うことも考えなければいけないと考えている。

取材:TBSテレビ報道局解説委員(災害担当)・福島隆史

※2024年1月1日能登半島地震を除き、Mwの値は「理科年表2024」を参照。