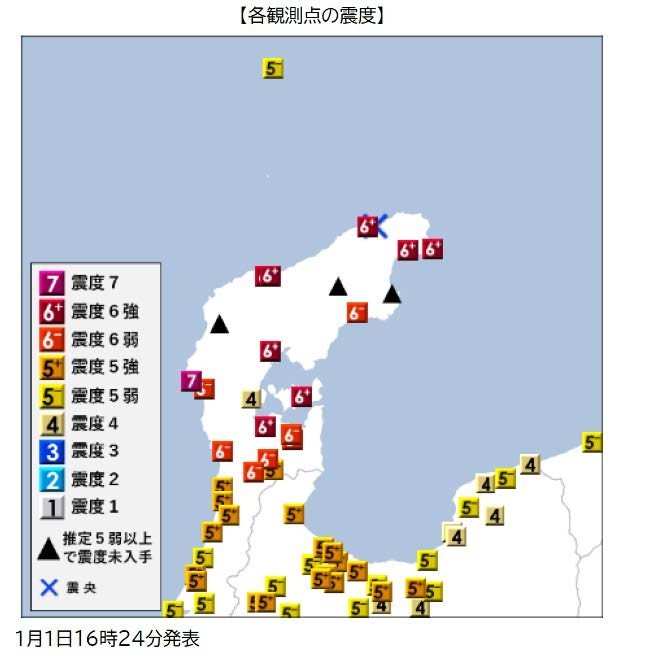

図-3でも能登半島の最奥(先端)部に×印が付いている。一般には「震源地」の名で知られるが、気象庁は「震央(しんおう)」と表現する。震源の真上にあたる地表の地点を指している。

通常の地震はすべて、断層と呼ばれる地下の岩盤がずれ動いたり、滑ったり、破壊したりすることで発生する。地下で断層がずれ動いた最初のポイントが「震源」で、地表の「震央」は、いわば地震発生のスタート地点を平面地図上に表示したものということになる。

そして、東日本大震災を引き起こした巨大地震と同様、石川県を中心に北陸地方に甚大な被害をもたらした今回の大地震も、地震を発生させた領域を示すのに×印では不十分なのだ。

能登半島地震でも「×印」に課題が

図-4は、能登地方や富山県の沿岸周辺を拡大した震度分布図だ。青い×印の位置が震度6強の表示に隠れて見えにくくなっているが、珠洲市内の海に近い場所に見える。つまり「震央」=断層の破壊開始点は陸地だったため、気象庁はこの地震の震源を「石川県能登地方」とした。「震央」の位置がもう少し北側にずれて海域だったら、震源は「能登半島沖」になっていたはずだ。

さて、図-4で少し不思議に思えるのは、最大震度7を観測した志賀町の観測点が能登半島の西側に位置し、×印からはかなり離れて見えることだ。一方、志賀町よりも×印に近い珠洲市や輪島市、能登町の観測点は震度6強か6弱となっている。輪島市や能登町には震度のデータが未入電の観測点もあるため現時点で確定的なことは言えないが、志賀町の震度7に関しては、地震が発生した場所から遠くなればなるほど地震の揺れが弱くなる「距離減衰」が当てはまっていない。

地震発生のメカニズムに詳しい京都大学防災研究所の後藤浩之教授の分析によれば、地震発生直後に震央付近で強い揺れを伴う地震波が観測され、その約20秒後に能登半島西側でも再び強い揺れを伴う地震波が捉えられた。後藤教授は、震源から北東方向と南西方向に断層の破壊が進み、能登半島の陸域ではおもに南西方向に破壊が進んだとみている。

地震を起こす断層の破壊は、必ずしも一瞬で終わるわけではないのだ。