患者の「声を取る」と自分に言い聞かせる医師

咽頭がんなどの手術で声を失った人は全国に約3万人いるといわれている。命を救うためとはいえ、声を奪う事になる手術。その重大さを胸に治療にあたる医師がいる。

(西尾医師)

「声を取る手術をします」

名古屋大学病院耳鼻咽喉科の西尾直樹医師。喉頭がんや咽頭がんなどで声帯を摘出する手術を担当している。

「声を取る」とあえて手術前に言うのは、手を下す自分に結果の重大さを言い聞かせるためだ。

(西尾医師)

「声を取るのは慣れない。声はその人の人生。その人がこれまで育って、仕事して色々してきたことの人生。声を取るのはいつも緊張するし、責任がある」

声は、自分が自分であるために大切なもの。その思いから、3年前から治療の傍ら、ある研究を始めた。

名古屋大学情報基盤センターの研究員・小林和弘さんと共同で行う、声を復活させる技術の研究だ。

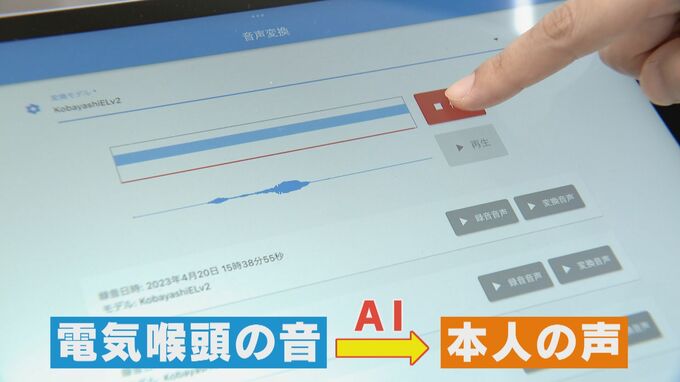

電気喉頭の音声をAIがその人の声に変換するスマホのアプリ「セイブ・ザ・ボイス」。会話が出来るように、電気喉頭でしゃべった音声がリアルタイムで本人の声に変換されることが目標だ。

小林さんはもともとボーカロイド好きで、エンタメ要素の強い音声変換の研究を行っていた。自分にとっての研究は、好きなことを突き詰めるものだったという。

しかし、西尾医師に声をかけられ、音声変換の技術を患者のために使うようになってからは考え方も変わってきたと話す。

(名古屋大学情報基盤センター 小林研究員)

「研究って、品質をあげたり良くしたりするのを繰り返したり、それぞれ自分のやりたいことを極めたい、知りたい欲求に基づいてやっていると思うんですけど、実際の患者とお会いすると、その人たちのためになることを突き詰めるのもいいのかなとやりがいを感じる」