■ロシア国内で“戦争非難”の動き相次ぐ

ホランキャスター:

私たちが感じるもどかしさや怒り、これは果たしてロシア国民の皆さんに届いているのか。ウクライナの現状はロシア国民の皆さんにしっかりと伝えられていないのではないか、ということが当初言われていましたが、ここ最近、ロシア国内でこの戦争を非難するような動き、戦争に反対する声というのが相次いでいるそうです。

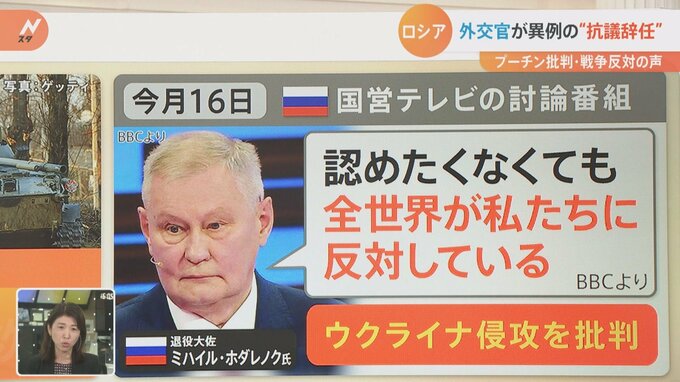

5月16日、国営テレビの討論番組の中で退役大佐のミハイル・ホダレノク氏。この人物が「認めたくなくても、全世界が私たちに反対している」ということで、ウクライナ侵攻を批判するような発言をしました。

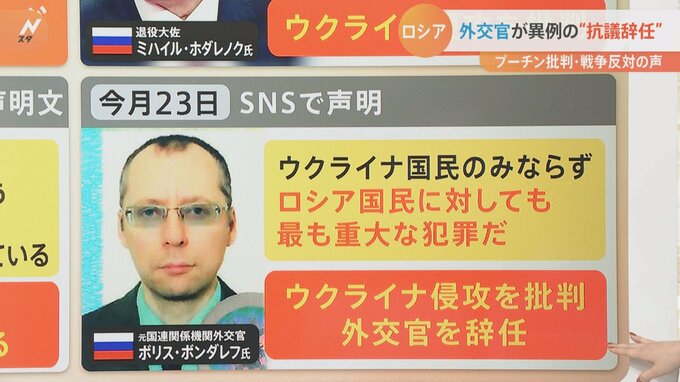

5月23日には元国連関係機関外交官のボリス・ボンダレフ氏は「ウクライナ国民のみならず、ロシア国民に対しても最も重大な犯罪だ」として、ウクライナ侵攻を批判。そしてこの発言を受けてということになるのでしょう、外交官を辞任ということになりました。

5月27日には、ロシアの地方議会で共産党所属の議員がプーチン大統領宛ての声明文で「国のために貢献できたであろう若者たちが戦闘で障がい者になっている」とロシア軍の即時撤退を求める声明を読み上げました。

ロシアの国民の個人レベルではなく、こういった公の場所で、公の方々が声を上げるというような動きが相次いでいます。

井上キャスター:

ロシア国内でこういった声が出てくることが、プーチン政権の終わりの始まりであるという側面があるその一方で、こういったことではそう簡単にプーチン大統領の絶対的な権力は揺るがないだろうということも言われている。どうご覧なっていますか。

慶應義塾大学総合政策学部 廣瀬陽子教授:

まさにその両方でして、国民のいろんな部分から不満が出始めている。そして疑問が高まっているというのは確実な事実です。その一方で、まだ正しい戦争をしているというプーチン大統領のプロパガンダを信じている層もいる。信じている層としては、やはりここで信じることをやめてしまうと自分の心の拠り所がなくなってしまうというような、自分自身のメンタリティの不安ということも抱えていることから、かなり多くのロシア人がどっちに傾いていいのかと不安感に襲われているところがあると思います。そういう中でのせめぎ合いで、果たしてこのような事実を述べている人たちの声がどれだけ国民に響いていくか、そこが政権の分水嶺にもなっていくと思います。

井上キャスター:

国営テレビの討論番組で公然とウクライナ侵攻、つまり政権を批判するような声というのは、今までまったくなかったのですか。それとも、ある程度あった。どのくらいの感覚で捉えればいいでしょう。

慶應義塾大学総合政策学部 廣瀬陽子教授:

今までなかったと言っていいと思いますが、戦争の初期に反対するプラカードを持っている女性の方が止められなかったという面もあります。しかし今回、ホダレノク氏が出てきたというのは、この人は反対することをあらかじめ想定されている人物だったのです。その人があえて番組に呼ばれているということは、相当国営放送自体が反対論に傾いているということも言えると思います。